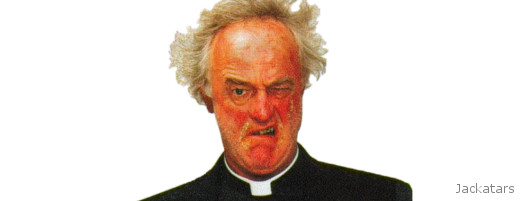

FATHER BOB

Por Carlos Mellizo*

No era la primera vez que había matado a un hombre. Su primera víctima había sido un compañero de seminario, muy aficionado al griego y al latín, uno de los alumnos más destacados de la clase. Se llamaba Mark Fenton. Cuando este chico perdió la vida sólo le faltaba un año para salir ordenado de presbítero y empezar a decir misa en alguna diócesis del Estado. En la noche del accidente ocupaba el asiento delantero junto a Father Bob, entonces sólo seminarista, que era el que conducía la furgoneta.

El programa de estudios al que los seminaristas se atenían abundaba en asignaturas de teología dogmática, teología moral, lenguas clásicas, historia eclesiástica, liturgia y oratoria. A Bob las que más le gustaban eran la oratoria y la liturgia. En las clases de oratoria aprendía a dirigirse a los fieles en pláticas y sermones, pasando de lo anecdótico a lo categórico, de lo particular a lo universal. Había que empezar contando una historia cualquiera, igual que en las parábolas del Evangelio, y de ahí sacar lecciones morales aplicables a todos los seres humanos: historias como la del hijo pródigo, o la del sembrador, o la de Lázaro y el rico. Lo difícil y bonito, pensaba Bob, era inventar parábolas nuevas para de ahí extraer máximas de conducta cristiana que poco a poco fuesen ayudando a los fieles a alcanzar la salvación eterna.

En las clases de liturgia, a los seminaristas se les enseñaba a ceñirse el alba con el cíngulo, a echarse la estola por encima de los hombros, a vestir la casulla del color debido —blanco, verde, morado o rojo, según las diferentes estaciones litúrgicas del año—, a cebar la acerra o naveta del incensario con cenizas candentes y esparcir luego el humo sobre la comunidad de fieles, a sostener debidamente el cáliz y el copón durante la ceremonia eucarística, a cubrir y levantar la santa custodia en las bendiciones de los sábados, etcétera. También se les enseñaba en aquellas clases a recitar las palabras debidas para cada función en particular. Bob tenía especial habilidad para manejar objetos sagrados y para decir lo que en cada ocasión tuviera que decirse.

Mark Fenton había perdido la vida en la carretera de Happy Jack después de una fiesta. Había sido una fiesta limpia, típica de seminaristas devotos que de cuando en cuando se divertían castamente tomando unas cervezas en casa de algún feligrés. La furgoneta que Bob conducía había chocado en la oscuridad con una pareja de alces. Como estaba anocheciendo, la visibilidad en los altos de Happy Jack no era muy buena. La luz del sol apenas alumbraba, y la de los faros no era suficiente para distinguir bien los bultos del camino. A veces sólo se trataba de sombras; también podían ser ramas que el viento de la sierra había desprendido de un abeto o un roble. En aquel caso fueron dos alces de verdad que habían aparecido de pronto a la salida de una curva, como surgidos de la nada. Bob no los vio hasta un segundo antes del topetazo, sin tiempo ya para frenar. Fue un golpe brutal y devastador en el que la furgoneta Chrysler que rodaba a más de setenta millas por hora quedó reducida a un montón de chatarra. De los cuatro seminaristas que iban en ella, tres sufrieron heridas graves pero lograron salvar la vida. Mark Fenton murió al instante, degollado por el cristal del parabrisas. También fallecieron los dos alces.

En el hospital donde fueron ingresados los heridos se les hicieron los pertinentes análisis de sangre, y fueron éstos los que revelaron que en el aparato circulatorio de Bob el índice de alcohol era muy superior al legalmente permitido para conducir un automóvil dentro del Estado. En otras palabras, que Bob estaba borracho y se había descuidado pisando el acelerador. Iba a más de setenta millas por hora en un tramo de carretera donde el límite de velocidad máxima eran sólo cincuenta y cinco.

Es lo que podía suceder en fiestas como la de aquella noche. Los chicos reían, cantaban, veían la televisión, charlaban tomando pizza y bebiendo unas cervezas. Ésa era la costumbre de millones de jóvenes americanos los fines de semana, y los seminaristas no iban a ser una excepción. Ellos eran también personas de carne y hueso que tenían derecho a divertirse. Exceptuando las actividades de tipo sexual, prácticamente todas las demás les estaban permitidas, siempre y cuando se realizasen con la moderación debida.

La circunstancia de que Bob hubiera bebido más de la cuenta la noche en que Mark Fenton perdió la vida tuvo graves consecuencias. Los padres de Mark se quedaron sin su hijo. Los gastos médicos fueron astronómicos para todos. El trauma psicológico sufrido por parientes y amigos de las víctimas fue brutal. A Bob lo detuvieron, acusado de homicidio involuntario y de lo que, con expresión eufemística, se dice en América «conducir bajo la influencia». Las familias del difunto Mark y de los heridos exigieron indemnizaciones por valor de más de un millón de dólares, que la compañía de seguros del seminario abonó religiosamente. Gracias a la intervención del Obispo de la Diócesis y a los benevolentes informes médicos firmados por tres doctores católicos, a Bob sólo le salieron dos años de cárcel. Cumplida la sentencia, regresó al seminario para continuar allí sus estudios. Tuvo, eso sí, que pasar los exámenes necesarios para que se le concediera de nuevo el permiso de conducir, pues a raíz del accidente se le había retirado el que tenía.

Nadie en el Seminario sabía con qué fuerza había sentido Bob la vocación al sacerdocio, ni siquiera Bob mismo. Huérfano de padre y madre desde muy niño, y sin hermanos, vivía con una tía suya católica que parece que fue quien le metió las primeras ideas religiosas en la cabeza. Así empezó todo. La tía murió ya mayor, de cáncer, con la alegría de ver a su sobrino ingresado en el seminario y listo para seguir la carrera sacerdotal.

En su acepción más común, vocación significa llamada o inclinación a cualquier estado o carrera. En el caso de las profesiones religiosas, la vocación es más concretamente una inspiración divina mediante la cual Dios llama a personas escogidas por Él mismo, con el fin de que desempeñen funciones pastorales [1]. Dentro de la Iglesia Católica, el sacerdote tiene como misión principal la de curar las almas de sus feligreses mediante la administración de los sacramentos y la celebración de la misa y de otras funciones litúrgicas. También se espera de él una especial dedicación a las obras de misericordia y catequesis.

Tras salir de la cárcel, y antes de volver al seminario, Bob tuvo que mantener largas conversaciones con el rector y con un psiquiatra que en su juventud había estudiado para jesuíta y que ahora se encargaba de los casos difíciles dentro de la Diócesis.

—Has cometido, hijo mío —le dijo a Bob el rector en una de aquellas charlas—, una falta grave, sólo perdonable si haces la firme promesa de no reincidir en los malos hábitos que te llevaron a cometerla.

—Sí, padre —respondió el muchacho—. Así lo veo yo también. Prometo seguir las normas y estilo de vida que se esperan de un aspirante al sacerdocio. Además —agregó Bob con sinceridad encomiable—, ¿qué otra cosa podría hacer yo ahora? Llevo mucho tiempo preparándome para este oficio, y sería ya tarde para empezar otro tipo de carrera. Conozco bien las técnicas y doctrinas que aquí se me han enseñado. Creo que podría hacer buen servicio a la Iglesia como cura parroquial.

En el curso de estas conversaciones, Bob fue contándoles al Rector y al psiquiatra detalles relacionados con la noche aquélla en que él y otros seminaristas habían estado bebiendo. Como quería sincerarse del todo, les dijo que el alcohol era siempre personaje principal en fiestas así. No había mujeres, no había baile. La diversión consistía en hablar y beber, comentando el partido de fútbol que daban en la televisión, o las últimas noticias de la política, o alguna película tolerada para menores que los chicos habían visto recientemente. Todos bebían, si bien él quizá tuviese una especial tendencia a hacerlo: una suerte de instinto, parecido en su fuerza a lo que son el hambre o la inclinación sexual en los individuos de la especie.

—A lo mejor —se aventuró Bob a sugerirle al rector en una sesión de confesionario—, el que esta tragedia haya ocurrido en una época temprana de mi vida ha sido una bendición de Dios, un aviso que de ahora en adelante me mantendrá alerta ante los peligros del alcohol. Sí, es horroroso lo que ha pasado; pero, como le he oído decir a usted algunas veces, los designios divinos son inescrutables, y quién sabe si todo esto no habrá sido obra de la mano oculta que me sostiene y me guía.

Bob fue admitido nuevamente en el seminario, entre otras razones porque en la Diócesis escaseaban las vocaciones y no había mucho de donde escoger. Tras dos años más de estudios —durante los cuales no se observó ninguna anomalía en su conducta—, el joven salió ordenado de presbítero y fue destinado a una parroquia en el corazón de las Montañas Rocosas. Bob se convirtió en Father Bob.

Casi todas las iglesias católicas y no católicas de esa región de los Estados Unidos son iguales: simples construcciones de madera plantadas en pequeños pueblos perdidos en la sierra o surgidos como por milagro en lo hondo de un valle. Los valles y los altos de esa parte del mundo, blanqueados por nieves casi perpetuas, son el hábitat natural de antílopes, alces, ciervos, osos, lobos y zorros —por mencionar tan sólo algunas de las especies salvajes que allí se crían. Los veranos son allí luminosos pero de duración mínima. Apenas las praderas han empezado a verdear, cuando ya se sienten los vientos del otoño y las heladas del invierno. Todo se tiñe entonces de amarillo y de blanco durante ocho meses.

Father Bob había nacido allí, y estaba acostumbrado a los duros inviernos y a la vida en soledad. Además, ésa era una de las cosas que en el seminario les habían dicho infinidad de veces: que la existencia del cura rural suele ser solitaria y fría; que el cura no podía esperar verdadero calor hogareño al final de una jornada de trabajo. Podía, sí, contar con un techo y una despensa que lo protegiesen del frío y del hambre, pero sin la compañía de una mujer con quien compartir la mesa y el lecho, una mujer que se arrimara a él bajo las sábanas y escuchase atenta sus confidencias. Algunos curas vivían con su madre, siquiera por unos años. Pero no era lo mismo. Uno de los mandatos del Dios católico había sido que hombres y mujeres entregados a su servicio se abstuvieran de todo contacto sexual. Dios no quería que estas personas conocieran directamente los secretos de la carne. A las monjas no se les dejaba hacer nada. A los curas y monjes se les permitía, sólo por razón de su oficio, escuchar los íntimos secretos que algunas mujeres les contaban en el confesionario. Pero de ahí no podían pasar.

Sus primeros meses de párroco estuvieron repletos de ilusiones. Father Bob llegaba dispuesto a vivir su profesión sacerdotal con toda la fuerza de quien espera paz en esta vida y bienaventuranza en la otra: misas, primeras comuniones, novenas, bendiciones sabatinas, via–crucis, triduos, rosarios, bautizos, confirmaciones, ejercicios espirituales, bodas, santos óleos, horas de confesionario, entierros. Pero llegaba la Nochebuena, o la Noche de Reyes, o el Domingo de Resurrección, o cualquier otra gran fiesta cristiana de las que se celebran en familia, y Father Bob sentía más agudamente que nunca la punzada de la soledad. Es cierto que siempre había matrimonios católicos que le invitaban a su casa para que no cenase solo. Pero le invitaban precisamente para eso: para salvarlo de estar sin nadie en fechas así. Y era la voluntad redentora de aquellos feligreses lo que más daño le hacía; pues no podía quejarse de su triste condición en voz alta (lo cual hubiera sido impensable), y estaba obligado, siempre que le preguntaban, a expresar agradecimiento y gozo verdaderos.

(Continua siguiente página – link más abajo)