CRÓNICA, VALLENATO, NOVELA DE DETECTIVE Y UN POCO DE MARLON BRANDO

Por Ernesto Gómez-Mendoza*

Uno puede imaginarse a los raros del salón escribiendo crónica. Practicando ese arte (¿modo de vida?) «vintage», entrando y saliendo de la narrativa que evoca al García Márquez cronista, pobre y flaco, que vivía en el mismo edificio en donde funcionaba El Heraldo y extorsionaba crónicas de la flaca realidad. Gracias por existir, les digo, porque el mundo no sería mundo sin loquitos, sin raros, sin esos chicos que no tienen novia pero le sacan música a la pobreza y a los horizontes estrechos. Tal vez la crónica, más que un arte es un modo de vida.

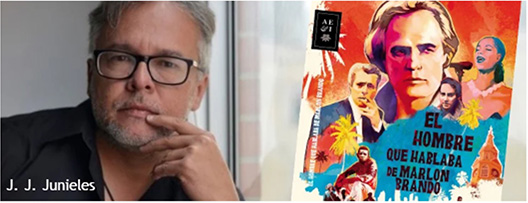

Los cultores de la crónica, al culminar la universidad, se han enrarecido hasta un grado tal que para los normales han adquirido rasgos de fantasmas. Es justo que pasen a ser los fantasmas de los galpones de redacción de nuestros periódicos de mala muerte. Es justo que no les paguen sus crónicas: los fantasmas no necesitan alimentarse. La crónica es el pretexto para vivir mal, para abandonar de una vez por todas la pose de novio y entregarse a la perdición. En Vivir para contarla es inolvidable la escena en que la madre de García Márquez no puede evitar una expresión de lástima al ver lo mal vestido y calzado que está el bribón. En el mismo episodio, posteriormente, la mujer recibe otra puñalada en el corazón: su hijo notifica la decisión de dejar los estudios de derecho y dedicarse a escribir… crónicas (el héroe de El hombre que hablaba de Marlon Brando, de J. J. Junieles, ostenta título de abogado pero no se siente abogado sino cronista, y lo prefiere). Es un modo de vida, exige virtudes de asceta y hay que exponerse frente a los demás como los payasos. Cuando alguien te notifica que «escribo crónicas» no dejas de sentir un escalofrío.

No existen las crónicas de Julio Cortázar, porque tenía un empleo decente como traductor en encuentros y congresos de las Naciones Unidas. La crónica es un modo de vida semejante al de los gitanos. En fin, está entre los oficios más romantizados, a pesar de que la renuncia es la base de su ejercicio.

La novela «El hombre que hablaba de Marlon Brando» ha debido ser el testimonio que hace falta sobre dicho estilo de vida. La atmósfera, sin embargo, no es el fuerte de John J. Junieles, su autor, y la vida de los cronistas es una cadena de atmósferas en las que entran y de las cuales salen estos bichos legendarios. Fiel a su índole de cronista irredento, Junieles no vio el personaje que hubiera sido inolvidable, el adicto a la crónica, un poco fantasma, un poco personaje de picaresca, que se niega a crecer y ama su oficio de «pescador» de historias virginales desde las cuales gesticulan los humildes dramas del montón. Los escribe en soledad y, como productos de la soledad, esos dramas también son huérfanos y solo unos cuantos extraviados los leen.

¿Qué le pasó a Junieles? Sin duda, la crítica literaria del futuro podrá responder preguntas así.

Habría tenido que hacer como ciertas serpientes que cambian de piel. El autor de El hombre que hablaba de Marlon Brando habría cambiado la piel de cronista descalzo para desarrollar un cuero de novelista. Botar todo ese romanticismo y solipsismo por la ventana. Reinventarse. Pero su peor enemigo ha sido ese cronista que vive sin pagar arriendo dentro de su cuerpo de escritor.

La idea de este libro es una novela sobre la composición de una crónica que dobla de novela de detective «de bajo presupuesto». Ante nuestros ojos incrédulos Junieles acomete con parsimonia el curioso proyecto. Le pone alma al asunto, y todos sus cojones. Es el suyo un arriesgado póker narrativo con frecuentes ases bajo la manga y comodines siempre listos a acudir para que su relato tire para adelante salpicado de salidas humorísticas o rutinas humorísticas de cierre de edición de fin de semana. Hay que concederle que cree en lo que está escribiendo, con ese ánimo suicida de los cronistas viciosos.

¿Los alquimistas querían sacar oro del plomo? John J. Junieles quiere sacar novela de crónicas volátiles o de sus pedazos o embriones. La acción se motiva a través del recurso de haber siempre una persona disponible para que el cronista de ficción, Santiago Barón Torrente, la entreviste y le confíe un minúsculo detalle del cuadro total. Casi todos los testimonios se repiten: estar ante la visión de la bella Evangelina Saumeth desencadenaba trastornos en los involucrados. Avatar de Remedios La Bella, Evangelina Saumeth causa estragos sin darse cuenta hasta que encuentra una muerte violenta. Pero ni aún así se va todo el mundo a descansar en paz, porque aparece puntual y dispuesto, Tomassi, y le encarga a Santiago Barón que componga la crónica del zafarrancho que fue la filmación en Cartagena de la película «Quemada», con el difícil y temperamental Marlon Brando a bordo. Hay que tener mucha buena voluntad y prodigalidad para sentir una novela en esta clase de asuntos, cuyo reportaje ha gastado 400 páginas.

Las cuatrocientas páginas, que no son pocas, están saborizadas, sin embargo, con las rutinas y la «frasística» del cronista con penuria de espacio. «Me dirigí a la sacristía, en el extremo derecho de la iglesia, donde eran atendidos los asuntos mundanos, desde bautismo hasta defunciones, pasando por confirmaciones, matrimonios, divorcios [sic] y todos los sacramentos de los tristes mortales que pretenden salvar su alma. A pesar de los horarios de atención, pues recibían al público hasta las doce, encontré la puerta abierta, como si me hubieran estado esperando» (p. 263).

No se trata de hacer tarjetas postales cuando una ciudad icónica es el escenario de una novela; pero sí de codificar sentimiento, imaginario, mitología de tal ciudad; por la esmirriada técnica, por su atavismo de crónica, el escenario de la novela se siente de aldea, parroquial, vecinal, lo cual no se compadece de las protestas de que la historia se radica en Cartagena. El lector se siente perdido en el tráfago verbal en buena parte porque el texto no le brinda la ciudad ni como imaginario, ni como decorado, ni como sentimiento. Es una de las consecuencias del menosprecio de la técnica en todos los módulos de la novela.

Mientras que el «vallenato de cuatrocientas páginas» en relación con Cien años de soledad es broma monda y lironda, en el caso de El hombre que hablaba de Marlon Brando la metáfora es cierta. Los sentimientos tanto de los personajes como del autor son de casta vallenata, tajantes, fáciles, fórmulas. El sentimiento de que cualquier sitio tras media vida de contingencias y fracasos se convierte en un cansado idilio ha sido explorado más por el vallenato colombiano que por la novela colombiana. El repertorio sentimental que maneja el libro ha sido explotado agotadoramente por muchas narrativas y medios. Son sentimientos construidos, y en la novela de John Junieles, el que lo sean no es suficiente. No es que vengan a llenar un vacío en una cultura sentimentaloide, que pretende especiales títulos en ese terreno.

__________

* Ernesto Gómez-Mendoza. Crítico de cine, inicialmente, colaboró con críticas semanales en los diarios El Heraldo y Diario del Caribe de su natal Barranquilla. A fines de los ochenta se radicó en Bogotá y fue encargado de las páginas culturales de la revista Hoy x Hoy; también escribió de cine, libros, teatro y arte en la revista Nueva Frontera en los años ochenta y noventa. Escribe crítica como periodista cultural y literato no como académico. Vive en Bogotá y escribe un blog, El suplemento literario. Algunas reseñas recientes de Ernesto Gómez-Mendoza se pueden encontrar en el Boletín Cultural y Bibliográfico de la Biblioteca Luis Ángel Arango. A los setenta años de edad es notoria su experiencia en un oficio en el que muchos jóvenes prueban suerte en la actualidad.

Somos de la misma edad, me pregunto por irredento, solipsismo, frasítica, esmirriada y tráfago ?