Porque por qué no: porque quizás José Silva esté durmiendo en paz, «uno», después de reparar un poco más y a mano, bajo la luz vaga de las dos velas del candelero, y con su letra hermosa que apunta hacia delante y no ha variado nunca, la novela romántica pero moderna pero irónica que tuvo que reescribirse. Que tuvo que reescribirse porque, «dos», todas las tramas bogotanas que ha estado tejiendo Silva en sus nebulosas horas de insomnio se hundieron con el barco —el Amérique— que a finales de 1895 lo trajo pesimista pero optimista pero mordaz de La Guaira a Barranquilla. Tuvo que venir de La Guaira a Barranquilla a Bogotá porque, «tres», aun cuando no hacía mucho le había dicho al Loco esto, «Juan de Dios: en Venezuela lo único que me hizo falta de esta vida de convento fueron mis dos viejas queridas», Silva había tenido que pasarse el final de 1894 como el secretario de la legación colombiana en Caracas nombrado por el severo presidente Caro. Se había rendido al gobierno más mezquino que ha habido en este país doblegado, porque, «cuatro», los pasados dos años de angustias y de deudas y de cincuenta y dos ejecuciones, que los habían acorralado a su madre Vicenta, a su hermana Julia y a él, terminaron a duras penas con la conciencia en paz y con las cuentas claras, pero con la imposibilidad de decir que no, ¡ni en mil años!, a un cargo diplomático en este interminable gobierno conservador. Y si tuvo que cargar José con todo el peso de la casa número 13 de la Calle de Borja fue porque, «cinco», la familia Silva en 1891 se quedó sin la hermosísima hija Elvira, que uno se enamoraba de ella apenas la miraba a la sonrisa, y en 1887 tuvo que perder al padre cariñoso que aplazó su talento de escritor, sin quejarse de ningún horror, para sostener a sus tres niñas corajudas y para que su hijo José se volviera el poeta célebre y envidiado y admirado en secreto que un buen día descubrió que «el verso es vaso santo». Y todo porque Ricardo, el padre querido y enfermizo, que a la fuerza aprendió a quebrarse de todas las formas posibles —pues cada tanto sucede una guerra civil en la Nueva Granada o un gobierno pensado para sacar adelante los negocios pero volver la vida imposible—, «seis», no consiguió jamás pensar en nada aparte de en cómo lograr que ni Vicenta ni José ni Elvirita ni Julita se vieran obligados a partirse la espalda en esta ciudad tan vieja pero tan nueva pero tan gris que no consigue escaparse del lodo y la putrefacción. Y el único refugio que se le ocurrió a ese hombre fue la biblioteca infinita que fue haciendo, «siete», y la tienda de objetos importados a la que llamó Ricardo Silva e hijo porque sabía de memoria —porque el suyo apenas le dio el apellido— qué se siente tener un padre ilustre pero amable pero en vano. Pues en aquella Santafé de Bogotá a medio hacer en la que a la gente sólo la ponían de acuerdo el hambre y las monedas, «ocho», los padres no tenían el tiempo que querrían para reconocer a todos sus hijos frente a esa Iglesia inquisitoria que en el fondo y en la superficie es la ley. Y entonces sucedía que, «nueve», por las plazas y por los patios de la ciudad iban demasiadas madres en los huesos que se resignaban a llevar en brazos a un bebé sin apellido de verdad. Porque, apenas nace alguien, lo único que importa en el mundo es que el niño respire y tenga los dedos completos y sonría un poquito como quien aún no alcanza a imaginar que la vida duele pero es todo pero es nada pero es cierta: «diez».

—Levántese de ahí, mi Juan de Dios, no se me vaya a quedar refundido con los ojos quietos a estas horas tan tempranas de la madrugada, que se le están volviendo una miseria los zapatos —le dice la voz de Dolores desde el fondo de la casa—, y no se le vaya a olvidar por favor que lo que a usted sí le hace bien son esas ganas de ponerse en marcha.

—No le oigo, niña, no oigo nada.

—Párese, Montejo, que no lo mate el frío en los pulmones que por algo no han podido matarlo a usted los malditos melistas —lo anima aquella voz de soldado herido de muerte a la que trata de encontrarle un apellido que no sea Silva ni Yáñez ni Mosquera.

—Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez —les responde y se responde a sí mismo—. No puedo oír. No quiero oír. No oigo.

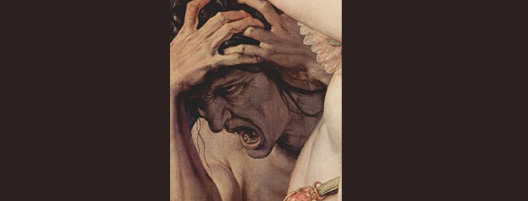

Y da horror verlo así. El Loco trata de contarse a sí mismo, así sea a destiempo, ciertas partes de su vida. Y de tanto en tanto se queda quieto mirando a un punto del horizonte que sólo él es capaz de ver y le viene entonces a la memoria una escena suelta de su infancia o de su juventud como una pieza de un rompecabezas que no va a conseguir armar jamás. De golpe, también, hace el retrato de los Silva hacia atrás, pues fue don Ricardo, el padre, el hombre tan paciente y tan cansado que no lo dejó perderse como un huérfano en las calles mugrosas de la ciudad ni extraviarse en los nefastos recuerdos de la guerra —ay, la sangre que saltaba y salta de la manzana de Adán del soldado Teodoro Grillo: puede verlo atragantarse con los ojos resbalándosele de las cuencas— ni mucho menos convertirse en la caricatura errante que se ha estado volviendo desde que Bogotá se convirtió en el infierno de los hijos ilegítimos.

A veces se queda encallado en los recuerdos de la calle, de la guerra y del buen Ricardo Silva, sí, y parece un muerto por la boca abierta y la mirada sola.

Y al fantasma de su mujer se le pone la cara roja, roja, del puro miedo de que él se quede atrapado un mal día y por siempre y para siempre en la isla de los dementes contándose a sí mismo las vidas pequeñas que pudo vivir.

Así que punto. Punto aparte. Punto final. Dos golondrinas pardas le rozan, en pleno vuelo suicida, las orejas puntiagudas de vampiro. Y él cierra la boca de repente.

—¡Despierte, mijo, ya!, ¡no se me vaya a perder por allá quién sabe en dónde!

—¡Ahí está, Montejo, mire a ese lado!, ¡ahí lo veo!, ¡ahí lo estoy viendo! —le grita la voz de su compañero en las tropas constitucionalistas, allí a su lado—. ¡Ojo! ¡Al lado de esa piedra!

La sabana invernal, de pronto, deja de sonar aquí y allá. Y el Loco Cacanegra, que vuelve en sí como una caja de música de cuerda, reconoce ante Dios y ante el fantasma de su esposa y ante la voz del soldado que lo despierta a gritos, que va a ser imposible que el poeta José Silva vuelva fumarse un cigarrillo en paz.

«Sí Señor: porque está muerto». «Sí Señor: porque no se suicidó sino que yo vi cómo lo mataron». Pero sobre todo porque, entre el pasto empantanado y sobre las huellas de los zapatos de los asesinos, justo «al lado de esa piedra», el Loco acaba de encontrar la cigarrera de plata que fue de José Silva. Sí es la pitillera que le regaló su Isabel. Tiene las mismas filigranas que resplandecían el último día que lo vio. Está al lado de un papelito mojado en el que no puede leerse una lista de palabras escritas con una caligrafía lamentable. Sí, ahí está. Sí es. Se le cayó a Silva cuando se fue de para atrás sobre el caballo. Y es la prueba que tiene entre las manos para que nadie en Bogotá se atreva siquiera a decirle que todo está pasando en su cabeza, que mejor ayude a acomodar el mueble de las copas o mejor se vaya a descansar. Tose. Siempre que no le queda nada más, tose. Tos y tos y tos porque quiere sacarse de los pliegues de la garganta la rabia que le produce haber caído en cuenta de que han matado a un hombre que le sonreía, ¡tos!

El Loco Cacanegra guarda la cigarrera con las iniciales J, A y S entre un bolsillo del abrigo. «Si no lo mataron, si yo vi lo que ve mi cabeza y no lo que mis ojos ven, entonces qué hacía esta cigarrera ante mi casa», le dice a un auditorio imaginario. Tiembla entre el humo helado de la sabana. Un escalofrío que le sube por la nuca lo pone de frente al día. Mira hacia todos los lugares, despierto, por si acaso es ya el momento de salir a correr. Se ve obligado a orinar contra el muro, claro, igual que todas las madrugadas, todas. Se baja los pantalones, se abre la ropa interior y orina entre el hedor de las costras de la orina de ayer y de antes de ayer. Y el calor del chorro palpita entre sus dos manos y después viene el goteo que tanto le duele como un recordatorio de que él sigue con vida. Y la frase «te pido, san Agustín, que cures mi mal de orina».

Así es todos los días. Cuando termina de volverse a poner todas las prendas en su sitio, y se limpia las manos abiertas en las solapas y se declara en un espejo imaginario «listo a seguir adelante, mi prójima», comienza su decidida marcha a la ciudad.

Deja su pantano. Ahí va. En el horizonte, que queda un poco más allá de la pared rugosa que no sirve de nada y detrás de la neblina de la madrugada de ese lodazal, va a verse Bogotá dentro de poco. No hay asesinos cobardes a la vista. El bosque de los sauces que aparece en la distancia, tan en paz, le deja en claro que el vigilante de la fábrica que nunca volvió no lo está esperando agazapado entre la hierba. El viento le cuenta un secreto que no entiende del todo. El frío se le ha estado metiendo en los dos pulmones brizna a brizna, desde que se volvieron a tomar la Plaza de Santander con el ejército en el fondo de la bruma, como la arena de un reloj de arena que dentro de poco dejará de medir el tiempo. Toser le duele. Se le resquebrajan los huesos cuando tose. Pero después está mejor.

Será morir así. Será morir en Bogotá, «que en chibcha significa el final de los campos», reclamando una vez más la justicia. Será gritar apenas pueda «¡pan, trabajo o muerte!» hasta que alguien entienda que sí es una frase en castellano.

Ya son las cuatro de la mañana. Suena y resuenan, igual que un horizonte inevitable, los bronces de San Agustín y de Santo Domingo. Ya se ha puesto el día en marcha. Falta apenas una hora para que se dé por comenzada la primera misa.

Adelante. Ya se va la luna. Ya sólo queda esa oscuridad, de los humedales y las viejas haciendas coloniales, en la que uno siente que está en juego su vida. La niebla se extiende en el vacío. El Loco pisa y pisa el terreno encharcado en busca del camino de piedra. Y sólo alcanza a ver las puntas de sus zapatos. Pero ahora, que avanza encorvado y con la mirada fija en el camino que se está quedando atrás, tiene cada vez más claro adónde va. Siente detrás de él las zancadas de toda la tropa que va a reclamarle al dictador la libertad, un, dos, un, dos, un. El soldado de acento mortecino sigue empujándolo hacia adelante en ese frío borroso, y le recuerda que «esto lo estamos haciendo por la democracia, Montejo», le susurra que «no se quede pensando en lo que pasó atrás cuando estemos en batalla», le repite que «va a demostrarle a su taita que usted sí es digno de llevar su nombre», y el Loco no le quita la mirada a sus propios pies, pero bien sabe que está oyendo el golpetear del fusil contra los hombros de esa voz.

Aquí viene la tropa. Sobre esa tensa tela blanca que es el cielo vuelan tres buitres que parecen cóndores pues sus alas extendidas podrían abrazar aquellas cuatro filas de soldados. «Está muy bravo este helaje», se dice. Este humo no lo deja ver: y es puro espanto. Andan por todas partes unos latidos violentos de quién sabe quién, de ninguno y de todos, a la espera de los cañonazos que van a advertir la guerra desde las cinco de la mañana. Ahí están los cañonazos. Se siente bajo las botas embarradas el inclemente redoblar de los tambores. Se escuchan sobre todo, y ahogados, los toques de las cornetas en la Plaza de Bolívar. Está el grito «¡cálenle bayoneta a esos infelices!». Viene un «¡arriba los gólgotas!» que le revuelve la sangre para bien a Juan de Dios. Sale de adentro de las vísceras y el lodo un monstruo de todas las cabezas y de todos los pies lastimados. La fetidez del río de cenizas aturde a los niños que se están uniendo al grupo. El susurro «dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús» sube en puntillas por la escalinata de su columna vertebral. Los zumbidos de los plomos le pasan de pronto sobre la cabeza, ¡zas!, pero todo el mundo sabe bien que Dios dirige lo que quiere adonde quiere. «Ya nadie pelea con arma blanca ni corta cabezas como los romanos, Juanito, sino que se mata a diestra y siniestra con armas de fuego, y ya verá usted algún día el terror que infunde el silbido de las balas», le dijo una vez el abanderado don José María Espinosa, que ojalá que en paz descanse, cuando de viejo estaba escribiendo sus memorias.

Y Juan de Dios contiene la respiración porque cuando un pobre recluta está en peligro siente como un destino a cumplir que va a caer muerto apenas suelte el aire.

—¿Cómo es su nombre, soldado?

—Yo soy Teodoro Grillo, Montejo, Teodoro: míreme a la cara de nuevo para que se acuerde.

—Teodoro, sí, Teodoro.

Tiene la nariz torcida. Los dos dientes de conejo de arriba le empujan el labio superior. Frunce el ceño como si no hubiera entendido una frase que nadie le ha dicho. Da miedo porque tiene miedo. Se ha peinado con manteca las patillas.

Juan de Dios necesita pedirle un favor a un hombre que no vaya a ser herido. Necesita que el soldado Salgar le jure que le entregará al general Tomás Cipriano de Mosquera esta carta de un solo párrafo —el único párrafo que alcanzó a escribir— en la que le ruega que en caso de morir el gobierno vele por su padre. La puso arriba la fecha: «Santafé de Bogotá, abril 17 de 1854». Y escribió con su letra pequeña y replegada hacia atrás «Querido Jeneral Mosquera: yo, Juan de Dios Montejo, hijo ilegítimo del señor don Fruto Montejo, a unas horas de morir en el campo de batalla en nombre de Dios i de la causa progresista i de la memoria del héroe de Buenavista coronel Juan José Neira, ruego encarecidamente a Su Señoría que haga todo lo que esté en su humano poder para no permitir que mi padre desfallezca en la empresa de componer su Lexicón de las voces y los nombres que a la fe ha sido el mayor empeño de una honorable vida cometido a la busca del uso correcto de la lengua castellana…».

Si vive después de la batalla, seguirá redactando el mensaje. Si no, al menos quedará dicho su único deseo.

—Teodoro: tengo que rogarle por lo que usted más quiera el favor de no morir para que le entregue a mi general esto que fue lo que vine yo a hacer a la Tierra.

La respuesta no llegó ni llegará ni llega. Lo mejor es cerrar los ojos lo más cerrados que se pueda. Y abrirlos para que la vida haga algo semejante a comenzar.

El Loco Cacanegra ha hallado el camino pedregoso que va a dar a Bogotá: el Camellón de Occidente. Pero sigue entre la oscuridad de la noche. A esa hora de la madrugada sólo el arte es azul. Y los nocheros, que son y no son sombras que vuelan, son en verdad almas perdidas. Al Loco le cruje el estómago porque a la gente noble le suena la panza. Y entonces, repitiéndose a sí mismo el pensamiento de que no quiere comer más en esta vida porque ya ha comido carne y pescado y mazamorra y huevos y pan demasiadas veces, es testigo del vía crucis de un par de cargueros que llevan mercancías a la plaza —dos hombres descalzos que no ha oído llegar— pobremente iluminados por un farolito que es una exhalación que va dejando una peor negrura a su paso. Y, ya que nota, pues es evidente, que los dos hombres van por la vía tan encorvados como él, se pone a preguntarse qué será lo que él está llevando a cuestas que le pesa como un fardo: si será su padre, si será su esposa, si será el cadáver del maltratado hijo del señor don Ricardo Silva, si será todo esto y todo lo demás.

(Continua página 3 – link más abajo)