NO TENGO, NO HE TENIDO NI TENDRÉ AMANTE: PATRIARCA DE HIPATIA

Por Felipe Londoño Benveniste*

«Largo es el camino de la enseñanza

por medio de teorías;

breve y eficaz por medio de ejemplos.»

(Lucio Anneo Séneca)

—Aquí lo estaba esperando. Bienvenido, doctor B. Todo un gusto. Aquí estamos todos para servirle en lo que sea.

—Gracias, Amado.

Fue Amado Robledo quien recibió en el pueblo al joven médico, y quien se encargó del traslado de la familia y de sus pertenencias, durante un viaje de dos horas desde la plaza del pueblo hasta la finca. La plaza parecía dispuesta como un jardín solitario, protegida por una ceiba centenaria. Amado, el mayordomo principal de la finca de don Tomás, aguardaba en el pueblo de Filadelfia, con ayudantes y una decena de caballos, la llegada del auto, un viejo Pontiac negro modelo 1945, que transportaba al hijo de don Tomás, el esperado doctor B. a la esposa y a los hijos pequeños los instalarían en Agua-Linda, la hacienda familiar. El calor era insoportable.

Accedió a trasladarse a Filadelfia bajo la presión de su padre. La oportunidad de ejercer la profesión médica en un pueblo donde no residía ninguno e interesarlo en crear un patrimonio del cual carecía, era una buena opción, frente a una familia en crecimiento que demandaría un bienestar que podría cimentar en este lugar donde se daban las condiciones para afincarse sin competencia. Pensaba que al margen de la actividad profesional podría interesarse, como tantos otros médicos, en convertirse en un finquero próspero y respetable. Un buen médico tiene pacientes, finca y vacas, pensaba don Tomás. Y aunque el asunto económico no constituía una prioridad para el doctor B., las voces de su padre se le antojaron razonables. Intentó conciliar su concepción del ejercicio de la medicina con la prudente visión económica de su padre.

Agua-Linda, una gran hacienda con mucho ganado de engorde, caballos de sangre como se les denominaba entonces, abundaban en cafetales y frutales que don Tomás cuidaba con verdadero amor y esmero. Tres casas para mayordomos y un galpón para los trabajadores temporales de las dos cosechas anuales de café complementaban la dotación de la finca. Al occidente de la hacienda pasaba el bravo y caliente río Cauca, en el límite del departamento de Caldas. Un bosque nativo, sobreviviente al hacha civilizadora, acogía micos, ranas, culebras y servía de guarida a variedades de pájaros, loros y guacamayas.

En la hacienda pasaban sus días, lejos del pueblo, los hijos y la esposa del doctor B. mientras él trabajaba en el pueblo. Durante un par de años Agua-Linda se convirtió en su vivienda. Una de las motivaciones del doctor B. al trasladarse a Filadelfia, fue aislar a sus hijos de los niños del pueblo. Movido por un cierto prejuicio y sentido clasista, quería protegerlos de la gente y el ambiente pueblerino. Para ellos, fue esa la única y última ocasión de estar en contacto con el entorno de la vida campestre, y para impregnarse del olor del campo, del ciclo de oficios propios de una hacienda. Así lograron disponer de caballos para ir con el abuelo a los potreros y deambular sin temores por un mundo que se extendía más allá de la puerta de la casa. Los hijos del doctor B. a diferencia de muchos niños de origen urbano, conocieron temprano el ritual de bañar el ganado. Veían cómo, uno a uno, eran encaminados por entre un corredor construido con maderas gruesas más bien burdas y afirmadas en un piso de piedras adoquinadas. Por un extremo del estrecho pasadizo, se desembocaba a un pozo de agua con Veterina; era la piscina, con el olor peculiar del campo y el químico liberador de las garrapatas tan molestas para el ganado de los climas cálidos, en especial en las zonas tropicales húmedas. De niños vieron marcar ganado con el yunque ardiente para dejar una señal indeleble en la piel de los animales, con la divisa distintiva de la ganadería de don Tomás. Al hijo mayor del doctor B. a los seis años de edad, con la tusa de mazorca calentada en la estufa de carbón, le pareció adecuado practicar lo visto en la agitada faena de marcar el ganado: le agarró la mano de su hermano menor de pocos meses de edad y le estampó la tusa ardiente en su mano derecha para dejarle una marca indeleble.

En la finca de don Tomás, los hijos y la esposa del doctor B. permanecían a salvo de presenciar y vivir el ambiente caldeado de los domingos en Filadelfia. Mientras ellos discurrían en un paraíso, el pueblo era una verdadera isla rodeada de violencia por todos los lados.

La casa de Agua-Linda estaba dispuesta en el sentido oriente occidente de tal manera que el frente miraba al norte y la parte posterior al sur. En climas tan cálidos, se construye protegiéndose de la incidencia directa del sol, durante las mañanas y en las tardes, siendo en esta última cuando más fuerte resultan sus rayos. Alargada en extremo, quedaba circundada por un muy amplio corredor que servía como lugar de reunión para las interminables discusiones de la familia, mesas de juego para las tardes y no pocas bandejas dispuestas con jarras de limonada siempre fresca y jugos de guanábana, naranja, mango, mora, según los ciclos de cosecha. El muy ancho corredor circundante además servía para aislar del exterior las habitaciones y mantenerlas más frescas durante la noche, de manera muy particular a fin de morigerar el clima inclemente de la región.

Una chambrana con barrotes torneados circundaba toda la periferia levantada de la casona. La casa estaba construida en madera, con techos a triple altura para favorecer la ventilación. En la parte frontal se encontraban las habitaciones amplias, pintadas de blanco; en la posterior quedaba dispuesta una inmensa mesa de comedor. El techo, cubierto con tejas de zinc, se convertía en tambores de hojalata durante las noches de tormentas y aguaceros; entonces la casa parecía sede de un festival atronador de percusión. De las gruesas vigas de madera se balanceaban al golpe del viento múltiples lámparas Coleman, fuente de iluminación de la casa complementada con los briseros soportados sobre los candelabros rojos de loza esmaltada. Su luz, como el rugir de las lámparas, generaba la música nocturna de la hacienda y la titilante llama de los velones generaba el complemento romántico en las mesas. Las chambranas con barrotes torneados se pintaban dos o tres veces al año con el infaltable color rojo, rojo toledano, como se le conocía, y verde colonial. Los pisos de madera, alineados en listones amplios y de vetas irregulares que le daban un aspecto variado y artesanal; eran con frecuencia cepillados por una fuerte mujer que pasaba horas en el arduo ejercicio bajo el peso de su cuerpo. Esta labor agotadora precedía a la tarea de encerarlos; luego, cuando la olorosa cera secaba, con un paquete de trapos bajo los pies recorría una y otra vez las tablas hasta sacarles brillo y lustre.

En Filadelfia, en la cabecera municipal, poseía don Tomás una casa con pesebrera, donde se acopiaban los despachos para la familia y a su vez las herramientas y los menajes enviados desde Manizales, capital del departamento. Para llegar, se cruzaba por fincas de mediano tamaño y casas campesinas ubicadas al borde del camino de herradura. Estaban muy aislados y no se encontraba por el camino fonda alguna, porque el pueblo concentró el comercio y los bares de las veredas.

Después de una curva en el camino, se encontraba a la casita de uno de los mayordomos de Agua-Linda. Al lugar se le denominaba la Vuelta de los Abrazos. Desde allí se divisaba la casa principal, a lo lejos, situada en la parte baja de un pequeño valle. Eran los límites de la entrada y la salida de la propiedad. Desde la Vuelta de los Abrazos hasta la puerta de la casa se empleaban cerca de treinta minutos a caballo, cruzando potreros delimitados con alambradas, puertas de hierro y bretes de paso.

La casa fue construida sobre pilotes de madera con troncos de la misma hacienda, curados al sol. En la parte inferior en un lugar, a la manera de una especie de sótano, se almacenaban los aperos para los caballos. Se ubicaban allí los animales para que tuvieran sombra y abrevaran en un tanque de cemento, dispuesto en un extremo de la parte posterior de la enramada, antes de partir a las faenas en los potreros. Las herramientas se disponían ordenadas y protegidas de la inclemencia del sol. Era un lugar acogedor también para los niños que inventaban allí sus juegos.

Mientras la esposa y los hijos pequeños del doctor B. seguían disfrutando y viviendo en lo más parecido al paraíso terrenal, a dos horas a caballo, en Filadelfia, se libraban las matanzas de una guerra sucia entre compatriotas que por esos días se replicaba en Colombia, de municipio en municipio bajo el manto rojo o azul según fueran las circunstancias. La finca de don Tomás era territorio seguro por aquel entonces.

Agua-Linda fue cultivada con amor especial por el terruño. Para don Tomás como la joya que era, significaba no sólo la fuente de su riqueza. A diferencia de sus cuñados, dispuestos siempre a la permuta, al negocio de venta en efectivo y canje por una parte de tierra, él la conservó durante más de cuarenta años. Siempre le introdujo mejoras, sembró variedades de pastos y cuidó el ganado que era reconocido como de primera calidad por parte de los matarifes regionales. Cultivó en su mejor sentido la hacienda primigenia. Con el curso de los años se convirtió en la finca elegida por la extensa familia para las vacaciones de fin de año: los cuñados y cuñadas, sus cónyuges y los sobrinos. Una batería de campesinas se reclutaba para el servicio de por lo menos cincuenta personas que se congregaban a final del mes de noviembre o en los primeros días de diciembre y se regresaban a Manizales terminando enero antes de iniciarse el calendario escolar.

El doctor B. pasó en Agua-Linda las temporadas de diciembre a enero, año tras año durante más de cinco lustros. Montó a caballo el doctor B, con los tíos y los primos con quienes realizaba largas cabalgatas a fincas de la región, iban al pueblo, jugaban cartas hasta el cansancio y no faltaban los paseos a las orillas del río para nadar y desafiar las aparentes aguas mansas del río Cauca. El doctor B. lo atravesaba de lado a lado, ante el temor de unos y la incredulidad de otros. Se tornó en un experto en armas y desarrolló una puntería magnífica, envidiada por sus primos y los mayordomos de la finca. Sus hijos vinieron a tener noticias de su inmensa afición por las armas siendo ya profesionales cuando retomó el hábito sabático de practicar el tiro al blanco. Jamás se interesó por las faenas del campo y con los años adoptó la actitud del intelectual que soportaba la vida rural durante una cada vez más corta temporada. Al vivir el doctor B. en el pueblo y su familia en la finca, reiteró y afirmó para siempre su rechazo a la vida campestre. La vida bucólica, las características de la ruralidad, el aislamiento y el provincialismo le resultaban inaceptables. Entonces, poco a poco se apegó al urbanismo recalcitrante a medida que avanzaba su educación profesional en Bogotá. Porque para él, en el campo, «lo que no chuza, pica». Lo rural se le antojaba un regreso al tiempo detenido y suspendido; «donde no sucede nada diferente a la muerte». El campo lo alejaba de la ciencia y de la vida intelectual, allí donde incluso resulta innecesario, por inocuo, el ser letrado. De alguna manera una forma de pensar acerca de la escolarización rural como un esfuerzo inútil y costoso sin que redunde en beneficio efectivo para los campesinos.

Al doctor B. recién graduado de la facultad de Medicina y Cirugía, le correspondió instalarse en Filadelfia para ejercer como médico. Se aplicó en el ejercicio de su trabajo profesional allí al occidente del departamento de Caldas, entre campesinos enfermos, funcionarios y comerciantes, el cura párroco, el juez, el alcalde y los maestros de la escuela y los miembros del directorio del partido conservador.

Era el doctor B. el único médico del pueblo y de muchos kilómetros a la redonda. El directorio conservador ejercía la hegemonía en la zona cuando ya los mal llamados ciudadanos estaban acostumbrados a matarse unos a otros por razón de su filiación política o por cualquier otra nimiedad. Bandoleros tenebrosos y despiadados constituían el brazo armado de los miembros del directorio, para disponer de la vida de cualquier persona sospechosa de desviación partidista o sospechosa de cualquier injuria a los gamonales locales. Así era entonces la vida de cada municipio. En aquel tiempo el imperio del silencio era una garantía de supervivencia. Nadie veía. Nadie comentaba. Nadie opinaba: eran las conductas seguras para proteger la vida. Los abuelos no narraban a sus nietos los nombres de quienes mataban a sus hijos ya enterrados en el cementerio. Las toscas cruces al pie de las tumbas, sólo decían de su temprana desaparición, sin marcar el martirio absurdo de la brutal violencia en campos y pueblos.

Se ocultaba el nombre de los asesinos en un acto de negación aunque todos y cada uno podrían señalar con el dedo al forajido y sus reales motivaciones. Cada uno registraba en su silencio y memoria el nombre y los apellidos de la mano asesina. Porque por aquellos tiempos cada persona conocía la identidad del brazo inclemente encargada de sembrar el terror.

Para la esposa y los hijos la amenaza no se cernía sobre sus cabezas pues a don Tomás se le tenía como un reputado hombre leal al partido conservador y apreciado como una buena persona, correcta y honorable. Amado Robledo hombre corpulento y de mirada transparente y directa se encargaba de asegurar la adecuada marcha del día a día en la finca, a la manera de una isla en un mar calmo y azul.

Los domingos, día de mercado, las personas de las veredas se congregaban en la plaza de Filadelfia. Después de vender y comprar, se bebía alcohol y para las tres o cuatro de la tarde comenzaban las riñas a puños, o a machete y, no pocas veces, a bala. No faltaba el muerto o los heridos, las mutilaciones o las lesiones menores. Para los pobladores era evidente que muchos de los conflictos resultaban de órdenes impartidas durante la semana por el directorio conservador pues con frecuencia eran sus chusmeros quienes las provocaban.

Por aquellos tiempos, ni los muertos individuales ni los de las masacres se registraban siquiera en las estadísticas consolidadas del país. Las víctimas de la violencia eran solo eso, víctimas. Los decesos carecían de nombre, de rostro y de categoría, y no tenían causas para la entidad encargada de las estadísticas. En cambio, en cada pueblo se contaba el número de conservadores o de liberales muertos a bala o por los liberales o por los conservadores, según la filiación predominante de cada municipio. Sorprendentes resultan las cifras dadas en los estudios de sociólogos y otros especialistas que afirman, sin citar fuente alguna, que murieron quinientas mil o setecientas mil personas o cualesquiera otra cifra entre tal y tal año, cifras producto de agrupaciones conceptuales discutibles. La única causa real y válida es la absurda práctica de eliminar semejantes, como si de erradicar maleza se tratara. Pero en verdad, los muertos descansan en sus tumbas, indiferentes a las cifras de las estadísticas y a la escalofriante capacidad desarrollada en Colombia para matar homínidos y semejantes. Cualesquiera que sean los consolidados de las cifras, para las estirpes, eran y son indiferentes porque cada una contaba y cuenta con exactitud sus propios muertos, los visitaba y visita en sus tumbas el día de los difuntos con mucha rabia contenida y una resignación obligada para poder sobrevivir, que parece anudada con una interrogación en la garganta ante un destino inexplicable. Ante una realidad injustificable: la ira de la impotencia ante la fuerza demoledora de los truhanes.

___________

* Felipe Londoño Benveniste se formó en las ciencias sociales. Ha dedicado los últimos veinte años a la cerámica, a la fotografía y a escribir literatura. La novela «NO TENGO, NO HE TENIDO NI TENDRE AMANTE» PATRIARCA DE HIPATIA, refiere la historia de un médico ortodoxo y conservador que a la edad madura se convierte en heterodoxo y cambia todo su estilo de vida mientras su aureola de Patriarca maduro lo acompaña como un signo de venerabilidad. Otros libros a publicar VESICANTE, más de un centenar de relatos de encuentro y desencuentro de pareja crudas realidades sin juicios de valor. MAGNUS, la historia de un intelectual anónimo, ermitaño tras las cortinas y el humo. KLAUSS KALUSS el dialogo de amigos desconocidos que viajan por la alucinación y la fantasía. EL NAVEGANTE, el buscador de quimeras al sur. Sí. AMAR NO ES JUZGARSE, relatos y retratos.

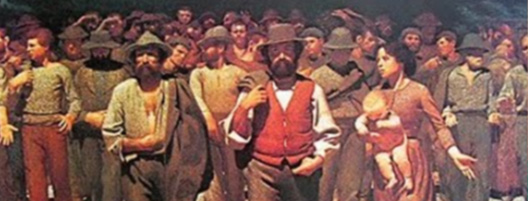

me encantan las ilustraciones del capítulo de la novela.

Un muy largo tiempo de violencia Colombiano, aquietado sobre el campo Paisa , como una nata eterna que siempre oculta inumerables pérdidas ; parece estar descrito casi a propósito , con cifras y trazos muy gruesos ; mientras que la memoria del adolecente , no cesa de maravillarse hasta el detalle con la serena vitalidad de ese enclave Patriarcal.