MORIR PARA CONTARLO

Por Eduardo Espina*

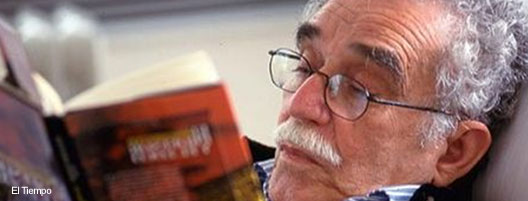

Muchos años después, frente al silencio definitivo de las palabras, el escritor Gabriel García Márquez había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el lugar de los muertos. La imaginación, convertida al final en paráfrasis de lo vivido. Y es así, pues con la muerte la realidad y la ficción pasan a compartir una dimensión homónima, donde la vida se transforma en un recuerdo con porvenir. Ambas culminan su itinerario, sintiéndose correspondidas por lo que vendrá. Incluso los escritores solo comparables consigo mismos están signados por este sino sin cuentas pendientes, por el cual se saben además situados en un territorio habitado solo por privilegiados, en donde sus beneficios crecen a partir de la muerte, luego que los resultados han confirmado su posteridad. En ese lugar carente de fecha de vencimiento, Dante, Cervantes, Stevenson, y Kafka conversan ahora mismo con García Márquez y le preguntan cómo lo hizo. Saben un poco más de las estirpes condenadas que han tenido otra oportunidad.

Lo que vengo a decir de Gabriel García Márquez podría quedar resumido al inicio de este segundo párrafo: es uno de los pocos escritores que he leído su obra completa sin haber encontrado un libro descartable o que no me diera el más duradero de los placeres, el de la lectura; incluso el que menos me gustó, sus memorias (esperaba más de alguien que vivió la vida para escribirla), me gustó mucho. Además, uno suele asociar lo leído con el momento de la vida en que lo leyó. A García Márquez lo leí por primera vez cuando estaba aprendiendo a leer en serio y ya no solo en serie, dos meses después de cumplir quince, pues para ese cumpleaños mi madre me regaló Cien años de soledad, una de las primeras ediciones de Sudamericana, con tapa de fondo blanco. Y de ahí en más me leí todo, lo de antes y lo siguiente, pero por esas cosas que la memoria no sabe explicar por completo, le tengo un fiel y converso amor a dos de sus libros, magistrales antes y ahora.

En 1975, en plena dictadura uruguaya, uno de los peores años de mi vida, junto con el año anterior, iba caminando por la calle Colonia, como quien no va a ninguna parte y encuentra la nada en cada esquina, y de pronto, como intentando decirme algo que recién mucho tiempo después pude saber qué era, apareció en la vidriera de una librería montevideana, hoy extinta, un libro de García Márquez que desconocía. Y no lo conocía, porque recién había salido a la venta. Compré el último ejemplar que quedaba de El otoño del patriarca, y lo terminé en menos de una semana, pues esa misma tarde leí de corrido más de 50 páginas, aunque iba lento, pues cada frase genial era seguida por otra de igual calibre. El deslumbramiento con mayúsculas. La literatura, vine a saber esa vez, no puede ser otra cosa que un intento desacatado por dar origen a frases geniales, una ametralladora de estas, de ser posible. Y lo que me di cuenta en ese entonces vino a confirmármelo varios años después otro escritor obligatorio, el estadounidense Joseph Heller, al acuñar una de las mejores definiciones del acto de escribir que conozco: «La literatura es la gran frase que de pronto aparece».

El comienzo de El otoño del patriarca, que leí parado en la librería (por el estilo, los hallazgos sintácticos, las resonancias combinatorias, es un libro aparte en la bibliografía de GGM), me voló la cabeza, como dicen las nuevas generaciones, que tan poco leen: «Durante el fin de semana los gallinazos se metieron por los balcones de la casa presidencial, destrozaron a picotazos las mallas de alambre de las ventanas y removieron con sus alas el tiempo estancado en el interior, y en la madrugada del lunes la ciudad despertó de su letargo de siglos con una tibia y tierna brisa de muerto grande y de podrida grandeza».

Aquel mundo a escopetazos había entrado en el mío igual a esas vorágines con espesor metafísico que ni queriendo uno puede sacarse de encima. Las palabras de la literatura, cuando es muchas cosas a la vez, sirven para eso: para mejorar mundos personales, para darle a la vida significado justo cuando no tiene ninguno.

Supuse que después de El otoño del patriarca no podría García Márquez superar esa escritura descomunal, ni hacer un similar stript tease de la imaginación, con el asombro como principal convocado. Pero me equivoqué. En narrativa contemporánea, solo Onetti (y quizá también Borges y Rulfo, y borro ya mismo el quizá) entran en esa tan rara categoría donde la escritura parece haber sido escrita en otro idioma, aunque esté escrita en el nuestro, o en algo muy mejorado venido de por ahí. Diez años después, en 1985, cuando la vida parecía mejor y algunos días lo era, y tras seguirlo en varios libros de recopilación de artículos periodísticos que lo ponían a la altura de los grandes de ese género (Larra, Umbral), y destaco entre ellos Textos costeños, GGM reapareció con un libro de esos que dejan estelas, y que impiden el stop de la lectura hasta tanto el libro no termina.

Si Cien años de soledad era genial, y El otoño del patriarca agregaba a esa genialidad otros atributos, El amor en los tiempos del cólera trajo una nueva acepción a la palabra majestuosidad. La gramática de esa imaginación torrencial venía de un lugar en el que no había estado antes nadie, trayendo noticias solo de ella. Y no venía a dar explicaciones ni a pedirlas. Ahí estaba todo. Aquello, lo mismo que la poesía de Góngora, la música de Mahler, o la pintura de Max Beckmann, era un mundo completo, autosuficiente. García Márquez había conseguido lo que parecía imposible de lograr en una cultura con tanto de autista, como la hispana, en la cual el pudor y la cursilería atraviesan de punta a punta las manifestaciones culturales y sociales. GGM consiguió escribir sobre el amor sin caer en el lugar común, imponiendo una perspectiva a contramano, mediante la cual la aparente imposibilidad wittgensteiniana quedaba trascendida: sobre lo que no se puede hablar, solo resta escribir de manera irrepetible.

Antes que un manual amatorio o una historia de amor afín a los paradigmas tradicionales del género, repleta de personajes estereotípicos, El amor en los tiempos del cólera es un libro sobre el amor al idioma, que hace cumplir el dictado del amor sublime: para amar, antes que amar al amor, hay que amar a las palabras. De ese romance tan bien correspondido sale quizá el mejor pasaje de toda la larga obra del difunto reciente: «Habían sorteado juntos las incomprensiones cotidianas, los odios instantáneos, las porquerías recíprocas y los fabulosos relámpagos de gloria de la complicidad conyugal. Fue la época en que se amaron mejor, sin prisa y sin excesos, y ambos fueron más conscientes y agradecidos de sus victorias inverosímiles contra la adversidad. La vida había de depararles todavía otras pruebas mortales, por supuesto, pero ya no importaba: estaban en la otra orilla».

«Esta vez parece ser verdad: Ernest Hemingway ha muerto». Así comienza el obituario «Un hombre ha muerto de muerte natural» que García Márquez escribió en 1961. También esta vez hay un cadáver de verdad. Al escritor que le gustaba tomar champagne mientras hablaba de Pablo Neruda, le tocó morir en abril, mismo mes en que murieron Shakespeare y Cervantes. Hasta en eso fue un clásico. Murió a los 87 años (vivió cinco menos que la Mamá Grande), un Jueves Santo, un día en que en el mundo su muerte fue la única noticia importante. A su funeral no asistió el Sumo Pontífice, pero eso no cuenta. Desde hace mucho estaba en la otra orilla, a donde Caronte no cruza a cualquiera. También en el más allá hay playas exclusivas. Deja como legado una imaginación incombustible, por la que siguen viajando las versiones menos esperadas de la condición humana, de las cuales también estamos hechos. El inicio de Cien años de soledad es, junto con el de Anna Karenina (Cervantes y Musil sabrán perdonarme), el más memorable de la historia de la literatura. Escribió Tolstoi: «Todas las familias felices se parecen unas a otras; pero cada familia infeliz tiene un motivo especial para sentirse desgraciada».

Puede ser que todas las muertes sean parecidas, pero algunas tienen un motivo especial para hacernos sentir más desgraciados. Con la muerte de GGM se acaban una visión, un tono con su propia habla, una prosodia convertida en ritmo, en ocurrencias incesantes que salieron sin esfuerzo, pero también un humor rotundo, con gusto a talismán, real en lo mágico. Gracián, Buster Keaton y Buñuel bajo el mismo paraguas, una usina para modificar desenlaces e instalar lo inverosímil en el corazón de la vida diaria. La escritura como nacimiento: cuando llega a todos lados en ráfaga, sin haber querido ir a otra parte que a sí misma. En fin, deja una literatura que fue también una época.

Por esas vueltas de la vida, que a veces son impensadas vueltas de tuerca, quien fue su fiel lector desde los infames años de la adolescencia, terminó siendo su escritor. En 1999, a través de uno de sus editores, Mauricio Montiel (ningún parentesco con José, personaje del cuento «La viuda de Montiel»), García Márquez me invitó a escribir una columna quincenal en la revista Cambio, publicada en México, un emprendimiento en asociación con Televisa. Fue su última aventura periodística. Escribía cada una de las columnas imaginándolo mi lector favorito, uno muy al alcance. La paga era fabulosa, aunque, verdad obliga, hubiera escrito gratis por ser parte del proyecto. Más no fuera para retribuir de alguna forma menor la tanta felicidad que me había dado su forma de hacer hablar a las palabras, de hacerles decir lo que a nadie antes se le había ocurrido.

_________

* Eduardo Espina nació en Montevideo, Uruguay. Es autor de una docena de libros de poesía y ensayo. Los más recientes son: El cutis patrio (Mansalva, 2009), poemas; y Las ideas hasta el día de hoy (Planeta, 2013), ensayos. En 2011 ganó la beca Guggenheim de poesía.