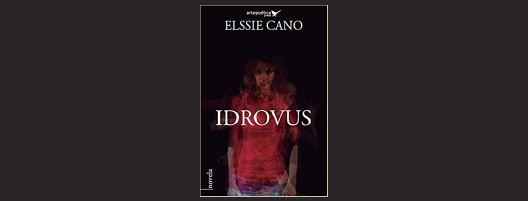

ENTRE ¡PÚCHICA! Y NADA. ELSSIE CANO, «IDROVUS».

Por John Jaime Estrada González*

«El tiempo era único y su transcurrir

una trampa de la muerte».

(IDROVUS, p. 248.)

Es difícil encontrar a Guayaquitos (¿alguna referencia a la mitología indígena?), «un anillo imaginario lo sostiene en la mismísima mitad del mundo» (IDROVUS, p. 12) [1]. Por allí pasaron una vez los geodésicos que llenaron el mundo de líneas imaginarias y con ellas delimitaron imperios y colonias; fermentos de aquella arbitrariedad, son las incesantes matanzas étnicas y nacionalistas que conocemos. Ellos trazaron la línea equinoccial que le dio el nombre a Ecuador, allí estaba Guayaquitos: «Al igual que esa supuesta línea, este pueblo nuestro también es un engaño, existe en la superchería, por las fechorías del padre de la patria, las ladroneadas del hijo y el espíritu del angurriento de turno» (p. 37). IDROVUS cataliza «la historia», para la cual hay propositores que enfrentan el mundo atemporal del universo, esquivo a medición alguna. En efecto, la novela está inmersa en esa visión abisal. Distintas voces narrativas cuentan y repiten la historia del reloj traído de Francia por uno de aquellos expedicionarios que, agradecido por haberlo hospedado, se lo regaló a Valentín, uno de los Aguirre. Este no alcanzó a tenerlo entre sus manos, al recibirlo, cayó despedazándose; pese a ser reparado, se detuvo en la misma hora para siempre. Como un objeto de adorno, nunca marcó el artificio de vivir en lo sucesivo el llamado tiempo. Como si supiera que nada tenía que hacer en Guayaquitos, daba tumbos y giraba sus manecillas enloquecido para presagiar lo aciago. Más aún, aquella familia Aguirre y todo el pueblo, vivían simultáneamente pasado, presente y futuro; pero, ¿no es acaso, éste un componente básico de la conciencia humana? En aquel mundo, consonante con el universo, sólo los sucesos infames tendrían fecha. Tal cual aconteció cuando los jóvenes que protestaban contra la quinta reelección del «maldito velasquete» fueron masacrados, ante los ojos de todos, en la plaza pública. A partir de ese día le quitaron a Guayaquitos su mítico nombre. Tal pérdida fue el ingreso en la historia de los vencidos; se llamó La Victoria. Asimismo, conocieron una enfermedad del alma hasta entonces para ellos desconocida: melancolía.

¿Cómo retener aquel mundo milenario, a punto de ser borrado con fechas? ¡Púchica! Aquí la narradora empieza la búsqueda que conduce a IDROVUS. No había otra palabra, ¡púchica! Es asombro, alegría y sorpresa. Lo vivido estaba prefigurando la nada, «y nada», la voz coloquial de la narración que va contando el acontecer de hombres y mujeres pariendo las desgracias y alegrías que llamamos vida. Todo eso se perdería como lágrimas en la lluvia, sólo IDROVUS podría mantenerlos para siempre. Así, el encuentro de dos niñas tendría que conducir a esa suerte de salvación: «Te llamas Lunanda y yo me llamo Luna. Me llamo Lunanda y tú te llamas Luna. La muchachita y yo jugamos con los nombres hasta no saber cuál era la una y cuál la otra. Me llamo Luna, Lunanda. Yo soy Luna y tú eres Lunanda» (p.129). El ingreso de las itálicas en la tipografía de la novela, nos advierte de la ambigüedad de la escritura; subjetiva y comunicativa, nos ingresa en la intertextualidad. En realidad, a medida que vamos leyendo, empezamos a ver ese tejido; hay ecos de otras novelas, episodios que nos llevan a relacionar lo contado. Tenemos que en la conjunción de aquellos dos nombres, Luna, Lunanda; las niñas sostenían un libro de poemas ecuatorianos, en perspectiva narratológica, son paratextos; algunos de estos versos serán topónimos de los capítulos. Al titular así cada capítulo, novela y poesía no serán géneros separados, son la novela, pero tampoco los poetas serán olvido: «librarnos de la inadvertencia, del olvido. Nuestra salvación está en IDROVUS» (p. 147).

Para Luna su pueblo no era La Victoria, seguía siendo Guayaquitos, debía salvar a los Aguirre de la muerte y el olvido: «A pesar de los momentos de soledad, la niñez fue mágica, no quería perderla (…) escribí en los papeles que guardaba debajo de los costales cada trocito especial» (p.100). Macedonio, su abuelo (un ángel con unas alas gigantes) se había refugiado en Huevo de Agua, allí, en una cueva, escribió la historia de todo antes de que lo llamaran «nuevo mundo». Un niño encuentra ese libro y Macedonio le enseña a leer en él, con lo cual, en palabras de un niño todos supieron la historia real de la conquista. De otro lado, Faustino, su bisabuelo, ya había clasificado las plantas; mucho antes que lo hicieran los expedicionarios europeos. Más aún, las ordenó en un herbario, escribió sus nombres, propiedades, poderes y la cura contra la nepenta que llevaría al olvido. Todo estaba en IDROVUS, de no encontrarlo, se anularía el pasado y con él, el presente para el cual el futuro ya sería la nada. «Y nada», dice Luna: «Me gusta imaginar historias, escribirlas y luego cuando las leo pienso que son de verdad» (p. 232) Por tanto, «el hombre muere, las palabras lo continúan» (p.194). Lo escrito se convierte en el objeto que da existencia, sólo existe lo escrito, fuera de lo escrito, lo que leemos no es. Por eso el día en que apareció Lunanda errabunda por el pueblo, recién despertada en Guayaquitos, buscaba a la niña con la cual se confundió, más que eso, la inquietaba: «El libro que ella tenía en las manos se llamaba IDROVUS y ese nombre decía algo que no podía recordar pero que la ponía a temblar» (p. 166).

Los libros mal utilizados, podrían generar desgracias, ¿es mentira? Lo que escribió Macedonio en manos de Melina, la abuela de Luna, la condujo a la brujería. La clasificación de Faustino, a las bebidas del amor o la muerte. Los libros que aparecían sólo registraban las conveniencias, borraban los abusos de los gobiernos despóticos y harían de guayaquitos un lugar que no existió en esa historia. Por eso dice Lunanda: «en esas páginas se contaba el pasado que no recordaba, así como la historia de su descendencia» (p. 166). Lunanda fue la madre de todos. La que maldijo a toda su descendencia, pero en Guayaquitos nunca pudieron saber de dónde había llegado esa mujer tan extraña, de piel tan blanca. Jamás lo sabrían de su boca ya que: «Lunanda tenía problemas juntando los pensamientos con las palabras y no sabía decir de dónde venía (…) Desperté y entonces el río, el árbol, la roca, la vida, el agua, el polvo. La Luna y Lunanda. Soy hembra, mujer, lodo, lluvia, Idrovus» (p. 137).

Todo volvía al agua y aquí uno de los elementos que constituyen el valor semiótico de la novela: las significaciones que se amplían a través, por ejemplo, de la enumeración. El mayor reto como lectores es el descubrimiento de códigos diferentes. De lo contrario, estaríamos como el pueblo que no entendió lo que esta mujer hablaba. De allí que acuerden darle el nombre, Lunanda, venida de Idrovo. Su historia, azulvada, ya no fluiría más que en el mundo de las convenciones, en la arbitrariedad del nombrar inventariado, como: guachapelí, andavete, descuajaringada, mejunje, hachafos, cocachos, añoñado, jachuda, huacañazos, enronchar, etc., etc. El universo vocabular indígena, el español y el recurso onomatopéyico de la vida coloquial; el que dice, dice las cosas y por eso la palabra que nombra; todo eso es IDROVUS. Mucho más que un acróstico, el lector habrá cargado semánticamente el universo de sus significaciones ex proffeso, desde el texto.

NOTA

[1] Cano, Elssie. IDROVUS. NY: Artepoética. 2018. Todas las citas textuales de esta reseña pertenecen al texto; de lo contrario se citará la fuente.

__________

* John Jaime Estrada. Nacido en Medellín, Colombia. Graduado en filosofía en la Universidad Javeriana, Bogotá. Estudios de teología y literatura en la misma universidad. Maestría en literatura en The Graduate Center (CUNY). PhD. en literatura en la misma institución. Actualmente assistant professor de español y literatura en Medgar Evers College y Hunter College (CUNY). Miembro del comité de la revista Hybrido e investigador de filosofía y literatura medieval. Su disertación doctoral abordó el periodo histórico de las relaciones entre el Islam, judaísmo y cristianismo en Castilla durante los siglos XI–XIV. Investigador personal de tales interrelaciones a través de la literatura medieval castellana, en particular en la obra el «Libro de buen amor».