LOS GUERREROS DEL PERIJÁ

Por Andrés Felipe Pardo Quintero*

La noche anterior a que mi equipo y yo nos internáramos diez días y nueve noches en la Serranía del Perijá, me encontraba en una licorera bien iluminada al borde de la carretera principal de Becerril, Cesar, comprando dos botellas de whisky Black & White.

El tendero, un viejo que tenía el aspecto de haber estado en alguna de nuestras guerras, me observaba punzantemente a través de unas gafas Rayban oscuras.

—Me da dos de esas, por favor —le dije, señalando las botellas que estaban en el escaparate a sus espaldas—.

El hombre se volteó resoplando, y en un movimiento automático, alcanzó las botellas de la parte alta como un gato que se trepa por cualquier parte.

No me dio las botellas, sino que las dejó suspendidas en el aire.

—Son 80 barra’ —me dijo—.

Le dejé tres billetes desenrollados sobre la mesa, y me fui de afán porque era tarde y tenía que arreglar mi maleta para emprender el viaje a la montaña, que iniciaba a las cuatro de la mañana del día siguiente.

II.

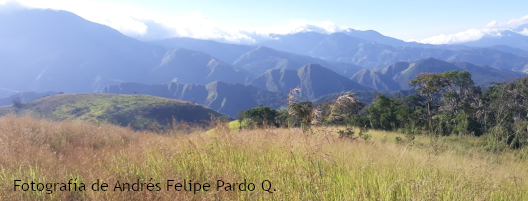

Nuestra visita a la Serranía del Perijá, una imponente cadena montañosa que se erige hasta 3.630 m.s.n.m.; ramal septentrional de la Cordillera de los Andes; y frontera natural con Venezuela, tenía la justificación de recoger y complementar cierta información relacionada con los indígenas Yukpas, para realizar un trámite administrativo correspondiente a la ampliación de sus resguardos.

Con esto también se pretendía cumplir lo dictado por la Sentencia T–713 de 2017, y el auto interlocutorio N° 20001–3121–002–2017–00–1208 del Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de tierras de Valledupar del 02 de febrero de 2018, que admitió la solicitud de derechos territoriales a favor del Resguardo Indígena Yukpa de Sokorpa.

Los Yukpa son comunidades seminómadas, calificadas por los antropólogos ortodoxos como cazadoras–recolectoras que conservan su idioma y varios conocimientos tradicionales relacionados con su medicina ancestral y los lugares sagrados del territorio donde habitan.

El idioma de los Yukpa es indescifrable, fonético, onomatopéyico y filoso como las piedras. Que todavía exista pese al embate sistemático de misioneros, colonos y grupos armados legales e ilegales, todos ellos «guatillas», «blancos», que se han disputado este territorio y han querido dominarlos, despojándolos de cualquier vestigio de sus patrimonios propios, es algo excepcional.

Y es que los Yukpa no han sido fáciles de dominar. De hecho, mientras la palabra Yukpa denota «indio manso», la palabra Yuko, otra forma de denominarlos, significa «gente salvaje», lo que evidencia que hasta nombrarlos sea un dilema, pues depende del lugar de enunciación desde donde uno se encuentre, por ejemplo, desde el Estado, donde son Yukpas, pero en el territorio, entonces, ahí sí son los Yukos. Y en este escrito, de ahora en adelante, también.

Caminantes incansables, de baja estatura y dotados de un tórax más ancho para retener el oxígeno en las alturas, los Yukos son legítimos hijos de esa exigente geografía que los ha moldeado con su propio barro. Con arco y flecha al hombro, los hombres suben y bajan las lomas cazando animales de monte, micos, reptiles y aves con destreza olímpica.

A veces también utilizan escopetas para el mismo fin, por lo que es normal que vayan por los filos de las montañas en cuadrillas de cinco, de seis, de siete, buscando macacos o iguanas, en una imagen intimidante en una región tan conflictiva, pues cualquiera puede confundirlos con uno de los tantos grupos armados que habitan la zona, deambulando en la mitad de la nada.

Los arcos de los Yukos están hechos con una madera increíblemente flexible, y las flechas son rudimentarias, filosas, mortales, capaces de atravesar el cráneo de un tigre o las latas de cualquier avioneta. Sobre esto último hay varios registros de ataques con flechas a helicópteros y avionetas DC–3 que han sobrevolado el Perijá, lo que ha sido interpretado como un mensaje muy claro de parte de los Yukos a los colonos e invasores.

—¿Y es cierto que se los comían? —Le pregunté a un líder indígena acuerpado, de manos gruesas, mientras cenábamos sancocho de gallina criolla al lado del fogón—.

—¿A quiénes? —me devolvió la pregunta sin quitar su mirada de la presa—.

—A los guatilla —le dije esforzándome por ocultar mi incomodidad y como atragantado con la presa—. A nosotros.

—Ah sí —contestó—. Pero menos mal llegaron las monjitas y nos civilizaron.

El presunto canibalismo de los Yukos nunca ha sido del todo comprobado, pero la gente en el pueblo asegura que así es, o que así fue.

Puede que no, puede que sí, o puede que eso sea parte de un racismo estructural que ha justificado desde hace décadas la intervención de los misioneros católicos con sus internados donde recluyeron a muchos niños de las comunidades, castigándolos por hablar en su idioma, creer en sus dioses, vivir en el monte y alimentarse de los frutos silvestres.

También la intervención de burócratas inescrupulosos que los registraron con nombres circenses, como Pedro Cabezón o Emilia Orejas.

A mí, sinceramente, debido a esto, me divertía mucho pensar que los Yukos comían gente blanca, pues era evidente que no les costaría ningún trabajo dominar por la fuerza a cualquiera que hubiera aterrizado por accidente en alguna de sus comunidades. Podía imaginar, por un momento, el horror que seguramente sintieron los primeros blancos que tuvieron contacto con ellos. La escena de los ancianos alrededor del fuego, fumando sus pipas de tabaco bruñido y tomando chicha fuerte, tratando de determinar con disertaciones en un lenguaje ignoto cuál era la naturaleza de aquellos seres langarutos, pálidos, débiles, con ojos de miedo existencial, que decían ser cualquier cosa como «el padre», «el hermano», «el gobierno», el «turista» o el «perdido». ¿De qué árbol habrían nacido? —se preguntaban los mayores— ¿tendrían espíritu?, ¿les gustaba comer mico?

—Pero no se preocupe, doctor —me dijo el líder— los mayores dicen que ustedes saben a feo.

Los Yukos también son conocidos como los «guerreros enanos». Esta es otra categoría injusta o, por lo menos cuestionable. No por lo de guerreros —que lo son— sino por lo de enanos, aquí, en un país de enanos.

Además de que comen gente —me dijo el conserje del hotel donde me estaba hospedando la noche anterior del viaje a la montaña—, además de eso, resulta que tienen muchas esposas, son polígamos, llenos de enfermedades, porque dígame, si un hombre apenas puede vivir con una, imagínese con tres, con cuatro, con cinco, y todas de diferente edad y hasta familiares, ¿cómo le parece? Y eso no es nada: dejan morir a los niños pequeños de física hambre. Es que son peores que los animales, les importan más los viejos que los más jóvenes, por eso es que usted los ve por ahí caminando como almas en pena, desnutridos, enfermos, amarillos como ese mango.

—¿Pero a usted no le parece que eso es un poco exagerado? —le pregunté encendiendo un cigarrillo—.

—Pues ya lo verá usted —me respondió, con una risa socarrona y tonta—. Va a tener diez días para comprobarlo.

Los Yukos pueden tener varias esposas, sí, pero todo depende de qué tan «trabajador» o responsable es el hombre para responder por ellas y por los hijos en términos de techo y alimento. Las enfermedades las hay, claro, pero no tanto por la poligamia sino, más bien, porque el contacto con los «guatilla» además de violento también ha sido virulento, pestilente, y los ha enfermado, dejándolos prácticamente a merced de su propia suerte, ya que los centros de salud más cercanos se encuentran a seis o siete horas en mula.

Lo de los niños hay que matizarlo. Los Yukos, como la mayoría de los pueblos indígenas del mundo entero, cuidan a sus mayores porque son, por decirlo de algún modo, sus bibliotecas vivas. Entonces no es raro que los privilegien para darles alimento, como lo hacen por ejemplo las manadas de lobos y sus cuadrillas dispuestas para cuidarlos y garantizarles la supervivencia. Puede ser.

Los problemas de desnutrición, dicen las mismas comunidades, se deben a que muchas veces no les llega la bienestarina del ICBF o, lo peor, consumirla los enferma, pues ellos, los «enanos caníbales», estaban acostumbrados hasta hace apenas treinta años a una dieta basada en frutos de los árboles, frutos de muchos colores y sabores que se han perdido por la tala indiscriminada y la expansión de la frontera agrícola en los bosques donde, como pudimos comprobarlo, diariamente suenan los ecos de las motosierras como un monstruo depredador e invasor.

III.

Cuando llegamos al Resguardo la situación era la siguiente: ante el persistente incumplimiento de las peticiones del Pueblo Yuko por parte del Estado Colombiano, las comunidades habían hecho una amenaza contundente: o se tomaban medidas de protección de sus territorios ancestrales contra la minería, la ganadería extensiva y los actores armados, o ellos, los «guerreros enanos, brujos, caníbales y promiscuos», bajaban de las montañas, con sus arcos y sus flechas, y se toman el Festival Vallenato en Valledupar. Las medidas de protección incluían la ampliación de su territorio.

Arriba de la montaña, bajo un cielo lleno de estrellas fugaces y tomando una caja de «Coco Anís», un aperitivo de aguardiente muy popular entre los indígenas, me sorprendió constatar que muchos de ellos se entusiasmaron con la idea de tomarse el Festival, y hasta bromeaban con eso de comerse a Silvestre Dangond.

Gilberto, un indígena Yuko con facciones de tigre, pómulos marcados y prominentes colmillos, que hablaba poco y fumaba mucho, fue nuestro guía durante todo el viaje y quien nos había ayudado hasta allá. Ese día habíamos arrancado muy temprano desde una finca a las afueras del municipio, cada uno en una mula, y ascendimos durante seis horas, tramo a tramo, filo a filo, hasta llegar al primer caserío que era la comunidad de Gilberto, donde los mayores disfrutaban del Coco Anís, el tabaco y un sancocho de gallina.

El calor era intenso. La comunidad nos dio la bienvenida con unas danzas en circulo que inmediatamente nos indujeron a un trance adornado con cantos y ofrendas de maíz. Las mujeres, que estaban vestidas con faldas de colores vivos y collares de semillas, nos terciaron unos canastos que llenaron con zapallos y plantas, en señal de recibimiento y, quizás, pensé, para que no muriéramos de hambre los siguientes días.

Mientras nos pintaban las caras con una ceniza marrón que tardó casi tres días en borrarse, quemaron una gran cantidad de plantas que se convirtieron en un soporífero sahumerio que nos persiguió, nos abrazó, nos envolvió y nos quitó absolutamente todo el cansancio del cuerpo y del alma.

—Eso lo hacemos para que ni ustedes ni nosotros nos enfermemos —nos dijo una mujer indígena con un español muy precario—. Los blancos traen muchas enfermedades y hay que cuidar el territorio.

Sumidos en ese trance bajo el sol de las dos de la tarde, pude apreciar mejor la cotidianidad de esa comunidad, sus vivos colores y los movimientos de los niños que revoloteaban como mariposas. El sonido del río y del viento se mezclaban en una perfecta sinfonía.

Los niños bajaban al río, mientras los abuelos fumaban sus pipas de tabaco bruñido, un tabaco especial que expide un humo denso que de solo olerlo nos hacía llorar e ir a cagar al monte.

Yo estaba tendido en una hamaca, cuando la noche se impuso reclamando su presencia. Con el equipo coincidimos en que era el momento oportuno para destapar una de las botellas de ese whisky barato cuyo logo son dos «Snausers» que en ese monte se los hubieran comido las culebras.

—Salgan un momento —les dije a mis compañeras de comisión—. Miren esto.

En el cielo las estrellas fugaces se escurrían por todas partes y chocaban unas con otras.

Con un plástico que había incluido en mi equipaje, improvisé una manta que extendí a modo de camping afuera de la casa de paja y bahareque donde nos íbamos a quedar. M., la abogada, se quedó con la vista suspendida en el firmamento, al punto de que cuando miré sus ojos, los vi secos y llenos de estrellas. Luego llegó L., la trabajadora social, con una cobija y ahí nos acostamos los tres, arropados, juntos, bocarriba.

—Saca el whisky —me dijo M., —Vamos a mirar las estrellas y a brindar.

Lo ameritaba. Destapé la primera botella de Black & White y di un sorbo largo. Un gran brindis al universo, que dejaba ver su rubor a través de ese titilante pedacito de luz que se convirtió en una mancha que nos arrojaría a otro día en la Serranía.

IV.

Desde un agujero negro, lejano en el espacio, me escurrí hacia la montaña vibrante, hinchada de sonidos, de colores, de sabores y de voluptuosidad. Era un nuevo día y teníamos que avanzar para que no nos cogiera la noche en la montaña y las mulas se perdieran o, peor, se resbalaran por un barranco.

Guiados por Gilberto y una de sus hijas que se unió a la travesía, nos metimos en ese monte espeso y lleno de garrapatitas y culebras rabo de ají, tan temidas por los topógrafos que trabajan los temas de tierras, por su toxicidad y agresividad, con rumbo a otro asentamiento ubicado a tres horas.

Gilberto era infatigable —¿cuándo se ha visto un jaguar quejándose?— y su pequeña hija aún más: se veía que disfrutaba de la caminata a pleno rayo de sol, divirtiéndose mientras nos observaba deshidratados y con los ojos desorbitados en medio de tanto verde. La niña por momentos lideraba la comitiva adelantando su mula y exhibiendo una chaqueta vieja con el logo de Transmilenio.

Los recorridos eran tan largos que hasta teníamos tiempo de sobra para hablar, refrescarnos en una quebrada y fumarnos un cigarro, espantando las garrapatas. También para escuchar los silencios profundos, milenarios y elocuentes de Gilberto, de su hija y de la montaña.

—Es que doctor —me dijo Gilberto de repente— nuestros abuelos se iban a pie a hasta Bogotá para hablar con gobierno. Y descalzos.

En un momento, saliendo de una enramada, nos topamos con una majestuosa falda de una montaña que desembocaba en un caudaloso rio. Le pregunté a Gilberto por aquel lugar que inspiraba admiración y respeto. Le dije que me había llamado la atención la composición de la roca y el río: un contraste de fuerzas en perfecta armonía. Él sonrió con condescendencia y me señaló unas cuevas que sobresalían como manchas en la roca. Allí, me dijo, los Yukos enterraban a sus muertos. Esas cuevas eran lugares sagrados y no cualquiera se podía acercar a menos de cierta distancia porque entonces se desprendía un buen pedazo de roca y lo sepultaba. Había que ir con el médico tradicional, con el brujo, pidiendo permiso y ofrendando tabaco y maíz.

—Pero resulta, doctor, que los paras volvieron eso una fosa común —la dicción de Gilberto fue tan inmensamente triste, que la selva calló por completo—. Si, doctor, imagínate.

Después de esa revelación me quedé observando una de las muchas cuevas y de repente sentí que de lo oscuro salía un olor putrefacto que me produjo nauseas. ¿Cuántos indígenas y cuanta gente de todo el departamento o el país, quizás metida en esos huecos? El río rugía como respondiéndome que mejor no preguntara más y siguiera la caravana que me había dejado atrás.

Pasaron los días y en medio de la montaña ya éramos cuatro peregrinos de comunidad en comunidad, que se congregaban en las noches alrededor de la luz de una vela, de una porción de arroz que sabía a leña, y de dos o tres tragos de whisky, cuyo sabor cautivó a Gilberto y lo animaba a contar historias.

—Antiguamente —decía— el Yukpa no tenía que sembrar, porque todo lo cogía de la tierra. Todo eso, doctor, ha sido el daño, porque se ha tumbado mucho monte, muchas especies se han perdido. De hecho, fíjese usted, que los Yukpa venimos de un árbol, un chamisito que para el blanco no tiene ningún significado, pero para nosotros es el origen de todo.

V.

Ya llevábamos más de diez días en la montaña y la tierra se hinchaba de fertilidad y fecundidad. Tanta vida y tanta muerte conjugados en un solo territorio, en un solo pueblo indígena, en un solo viaje.

M. y yo nos fuimos transformando paulatinamente durante la comisión y sus largos recorridos en dos animales que se olían de lejos. Una noche de historias ella me confesó que quería bañarse desnuda en una quebrada y a la mañana siguiente lo hicimos. En esas aguas frescas pudimos saborear desde cierta distancia nuestro sudor y nuestros sexos, cuyos olores y esporas eran transportados por la selva virgen. Esos exquisitos aromas eran potenciados por el olor del monte que les abría paso y los mezclaba con la tierra. Intercambiamos estas impresiones coincidiendo en lo excitados que ambos estábamos al poder olernos y abordarnos de esa forma, casi animal, sutil y milenaria, y luego hicimos el amor como gatos de montaña, o como Yukos, que viene a ser lo mismo.

El último día de la comisión empezó con una fresca mañana y la tranquilidad de haber logrado cumplir con el itinerario a cabalidad. Levantamos la información necesaria, de lugares sagrados y profanados por el conflicto y por una historia de despojo muy extensa, y nos llevamos buenos insumos para la ciudad. Nos despedimos de Gilberto con el abrazo de quienes muy seguramente nunca más se volverán a ver en esta vida.

El conductor del mototaxi que me llevó de regreso al hotel era un hombre delgado y de manos huesudas, que tenía un gran talento, me dijo, porque cantaba igual a Silvestre Dangond. A ver, le dije, y cantó una canción completa durante el recorrido. No cantaba igual, sino incluso mejor.

Gracias a eso se ganaba la vida haciendo jingles para las campañas políticas de todo el Cesar en épocas de elecciones, pues aquí cualquier temita, me decía, con la voz del ídolo vallenato, hacía la diferencia en el voto.

Según sus cuentas, podía ganar hasta 15 millones en época de elecciones, plata que destinaba en parte para sus tres hijos, y en buena parte para tomar whisky Old Parr y comprar motos que luego le robaban.

Estar en ese mototaxi fue la abducción a una realidad muy alejada de las montañas. Atrás habían quedado Gilberto, su hija y el espíritu del monte.

Después de diez días y sus noches, volví de nuevo a aquella licorera al borde de la carretera, pero, esta vez, buscando una cerveza fría a medio día. Ahí estaba, de nuevo y eterno, el tendero, balanceándose en una mecedora frente a un ventilador.

Se levantó, desplegó un bastón de ciego y, dando algunos tumbos, se dirigió a una nevera vieja a sacar la cerveza. Ya conocía su ritual de dejarla suspendida en el aire hasta que uno le pagara.

Así que era ciego, pensé, y sin saber por qué, me recorrió un escalofrío por todo el cuerpo.

—Les fue bien por allá, ¿no? —me preguntó con su sonrisa brillante y desencajada—.

Le dejé el dinero en el mostrador, y me fui para siempre.

____________

* Andrés Pardo (Bogotá) es politólogo de la Universidad del Rosario. Ha realizado algunas publicaciones académicas en revistas especializadas de politología. Alterna su profesión con la escritura. Dirige el blog literario Pornosliterario (http://pornoserliterarto.blogspot.com).