Raymundo Sánchez quiso estudiar medicina, pero rápido tuvo que abandonar sus estudios cuando a mediados de los noventa se supo padre. Hoy su hija mayor lo admira, y por su padre se le ha metido que quiere ser investigadora de la Policía. Él la está convenciendo para algo que «dé más». Probablemente ella se decante por una antropología social y después se especialice en antropología forense fuera del país. Su hijo menor también admira a su padre, y todavía se emociona cuando alguna vez, de esas esporádicas, él ha aparecido en alguna imagen de la tele. A las exhumaciones se les persigue como las avispas a la miel. «Pero todavía está muy cipote y creo que no sabe aún lo que quiere. Lo que sí me he dado cuenta que le gusta eso de los sistemas, de las computadoras», dice Raymundo Sánchez. Por su familia, hace mucho tiempo, Raymundo Sánchez no dudó en abandonar sus estudios de odontología para ir por la plaza que le ofrecían en Medicina Legal: ir por los muertos para ganarse la vida.

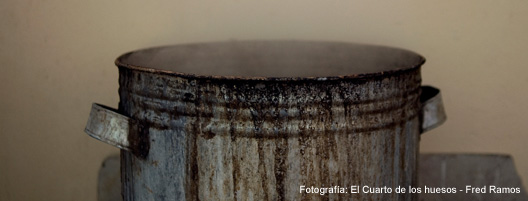

18 años después su oficina es el cuarto de los huesos. Aquí trabaja, almuerza, atiende vivos, limpia huesos, cocina huesos, clasifica huesos, apunta datos, enseña huesos, guarda huesos, resguarda huesos. Cuando puede, un lapso después del almuerzo, descansa sus huesos y cierra los ojos, sentado en una silla. El escritorio de Raymundo Sánchez es prolijo, pero a veces las circunstancias lo desordenan. Papeles, requerimientos, memorándums. Al menos aquello que él logra controlar, la esquina del escritorio, siempre está ordenada: dos estanterías para una colección de lápices y lapiceros, en el que sobresale su cepillo dental. Atrás del escritorio de Raymundo Sánchez están los improvisados tablones de estudio, y sobre uno de ellos ahora yace La Muchacha, que se seca después de dos días de hervidas y lavadas. Pasada la etapa de cocción, Raymundo Sánchez, con un bisturí y con otro cepillo dental raspó los huesos para sustraerles hasta la última hilacha de carne. Luego ordenó el esqueleto, atravesando las vértebras con un hierro largo y delgado, para formar la columna vertebral. Las vértebras atravesadas por el hierro evocan a un pincho de carne.

Ahora La Muchacha se seca y un par de moscas le molestan el orificio nasal. Raymundo Sánchez sale en su auxilio, y rocía a La Muchacha con Raid matamoscas y mosquitos. Las moscas huyen despavoridas. La Muchacha queda tranquila.

Suena el teléfono. Raymundo Sánchez contesta. El cuarto se impacienta, como previendo lo que se viene. Cuelga.

—Vienen a preguntar por un desaparecido —dice Raymundo Sánchez, y sale del cuarto y se va a buscar a los visitantes. Se va a advertirles.

Al cabo de unos minutos, dos mujeres entran temerosas por la puerta. Una es bajita, vestido verde humilde, cortado a la cintura por un cincho de tela. Lleva una cartera roída, unas zapatillas bajas y gastadas. Está inquieta, angustiada. No habla. Mira para todas partes. La otra mujer es delgada, un poco más alta, usa gafas. Ella se tapa la nariz con un pañuelo. Desde el pañuelo habla. La primera es la madre y ella es la tía de un joven desaparecido hace un año. Entran al cuarto y le piden al barquero permiso para moverse entre los huesos. Se acercan a La Muchacha, pero esta no les dice nada. Se van a la mesa del centro, y un joven con el cráneo destrozado, macheteado por sus victimarios, tampoco les resuelve la angustia. De lejos observan a El Pirata. Él tiene la quijada fuera de posición, adornada en un costado por una placa de titanio. La muerte se mofa con una burlesca carcajada.

—¿Este no será? —pregunta la Tía, y la madre del joven se acerca a una calavera dispuesta al final de cuarto, cerca de la puerta que da al patio. Casi la besa. La mujer intercambia miradas con dos cuencas vacías y hurga con atención a unas quijadas con muy pocos dientes y muy pocas muelas.

—No, madre. Esa es de una señora encontrada en San Pedro Masahuat —interviene Raymundo Sánchez.

—Yo sé. Mi hijo no tenía los dientes así —habla por primera vez la madre, segura de sus recuerdos.

—¿Usted ya había venido, verdad?

Las mujeres se encogen de hombros y vuelven cabizbajas al escritorio. Raymundo Sánchez les ofrece asiento. Se pone unos lentes que lo avejentan. Él las escucha, y mientras lo hace busca en sus archivos. Encuentra el expediente del hijo desaparecido. Lo lee rápido. Elucubra repreguntas. Los detalles que parecen más insignificantes a veces suelen ser claves. ¿Tenía relleno en alguna muela? ¿Fracturas? ¿Cómo iba vestido la última vez que lo vio? ¿De qué color era el calzoncillo? Cuando Raymundo Sánchez habla con los familiares de las víctimas, es un santo. Su voz se torna dulce, suave, acogedora. Un «yo la entiendo» pronunciado por su boca vale tanto como cualquier abrazo, que aquí no los hay. Ella revive la desaparición, las sospechas contra su vecino, el de la casa a la par de su casa, «uno de esos muchachos». Un pandillero. Ella llora y Raymundo Sánchez la consuela:

—Tenga fuerza, madrecita, porque esto en este país así es. No le insisto en que les pida ayuda a ellos porque eso también es peligroso.

—¡Si ya lo hice! Y me habían dicho que lo iban a hablar, pero a través de unas de sus mujeres me amenazaron.

—Es que ese es el problema… Pero mire, nosotros no nos vamos a mover de aquí. Y yo nunca olvido un detalle. Si aquí viene, tenga por seguro que le vamos a avisar.

Hora y media después, las mujeres se marchan, esperanzadas en la promesa de Raymundo Sánchez, un corazonsote con dos largos brazos y dos largas patas. Hay mañanas en las que tus problemas no son problemas, sobre todo si conoces a estos familiares errantes.

* * *

Ahora entra huracán, cargando una corbata roja, el doctor Óscar Armando Quijano.

—¡Ajá, cipotada! ¿Cómo va la cosa?

El doctor Quijano siempre entra vestido de civil: siempre manga larga, pantalón planchado, zapatos bien lustrados, siempre una corbata de color al cuello. Siempre los lentes, siempre la picardía. Entra a las 11 de la mañana y sale a las 8 de la noche. Por las mañanas da clases en una universidad. Por las tardes, a partir de las 4, se queda solo en el cuarto de los huesos escuchando, a veces, Saturday Nigth Fever, de los Bee Gees.

—¡Mire cómo alegra el cuarto esta cipota!

El doctor Quijano se acerca a una simpática joven de pelo negro azabache y unos preciosos ojos con ascendencia hindú. La abraza, contentísimo, y le da un beso en la frente. Es como si fuera su hija. La chica le responde contentura y le devuelve el abrazo. Es como si ya conociera las maneras del loquillo doctor Quijano, aunque apenas y puede decir y entender un par de cosas en español. Estos días son los últimos días de Monish, una forense canadiense, recién graduada. Está de pasante con los antropólogos salvadoreños. Es la última de tres pasantes que han vivido entre nuestros huesos. Raymundo Sánchez lo tiene claro. Lo dijo hace cuatro días, voz de mascarilla, mientras le arrancábamos las perlas de La Muchacha a una grasienta y descompuesta melcocha humana:

—Ha de ser bien raro que en Canadá aparezcan tantos cadáveres enterrados como en El Salvador. Aquí lo anormal es lo más normal del mundo, y eso es interesante para ellas.

Raymundo Sánchez, si la rutina no cambia, siempre tendrá material para educar a doctoras jóvenes y ávidas de huesos. En 2012, la Policía Nacional Civil recibió 1,564 denuncias de desaparecidos: 132 fueron confirmadas como homicidios, 820 archivadas porque «aparecieron» las personas; el resto, 612, continúan sin paradero conocido. Con los desaparecidos de 2011 ni la Policía sabe qué ha pasado, pero al menos queda una cifra: hubo 1,267 denuncias. Para julio de 2013, la Policía reportaba un incremento de casos en un 18 %, respecto al mismo período del año anterior. 949 denuncias al finalizar la primera mitad del año. Todo lo anterior solo sirve para explicar dos importancias. La primera es que tarde o temprano van a reaparecer todos esos huesos. En el último año y medio han terminado aquí 120 osamentas, de uno, dos, tres o 30 años de antigüedad. Lo segundo es que si el cuerpo humano tiene 206 huesos, eso significa que detrás de los desaparecidos del último año y medio hay otro cuarto de millón de huesos que se desarman buscándolos. O no. Pero esos son familiares extraños. En el cuarto de los huesos hay una osamenta que ya fue identificada, pero sus parientes tienen miedo de ir a buscarla, porque eso haría sonar las alarmas de la pandilla. Hay otra: la de una chica que no alcanzó a ser mamá. Su familia sabe que la calavera y su cría están aquí, pero mandaron decir a la Policía que ella se buscó este final por andarse involucrando con pandilleros.

El doctor Quijano sale del cuarto de los huesos. Su oficina es un cuadrado cerrado y aislado que comparte con su amigo Saúl Quijada. El escritorio del doctor Quijano es un remolino donde aparecen y desaparecen informes, papeles, dictámenes. Alguien le regaló una caja de cartulina, en la que hay dibujado un sombrero negro con cinta blanca, que dice: «Dr. Quijano». Alguien más le regaló un esqueleto de juguete, pequeño, de hule flexible, que él mantiene sentado. En una de las gavetas de su escritorio guarda uno de sus más preciados tesoros: un hierro conectado a un cable de corriente que le sirve para calentarse el agua del café. En un tapexco colgado de la pared guarda su sombrero de soldado, con el cual se disfraza para ir a hacer las exhumaciones. De soldado, sin embargo, Óscar Armando Quijano no tiene nada.

En su juventud, Quijano vivió alguno de los momento más álgidos de la represión militar en su alma máter, la facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador. No habrá sido fácil, para muchos jóvenes como él, resistirse a los pasionismos de la guerra, sobre todo cuando a su lado caían muertos compañeros o se les perdía el rastro a otros desaparecidos. En un viaje hacia una exhumación, en el municipio de Mejicanos, pasamos frente al portón de la Universidad por el que muchas veces entró.

—¡Ja! ¡Hubiera visto, papá! Una vez salimos por ahí como que éramos garrobos, arrastrándonos con la panza, porque caían los morteros y tronaban los cuetes.

«Pero gracias a Dios pude graduarme», dice el doctor Quijano, y una plaza de médico forense, a finales de los ochentas, los hizo recular hasta Ciudad Barrios, en el oriente del país. Allá, sin profesores, aprendió a la brava a hacerse médico forense.

—¡En aquellos tiempos no se sabía ni miércoles, cipote! Uno se estrenaba en el día a día. Aprendimos a hacer autopsias a la brava, con las costaladas de guerrinches y soldados que llegaban a la morgue.

En 1993 había tres razones que lo persuadían para regresarse a la capital. Una plaza en el Hospital de Niños Benjamín Bloom, una nueva plaza en la oficina de Medicina Legal en Santa Tecla y el nacimiento de su primer hijo. Ganó el cupo para la primera, pero decidió quedarse con los muertos, entre otras cosas por el sueldo, pero principalmente porque esa oficina le quedaba cerca de la casa. «Criar un cipote no es chiche, no crea, y ya mi mujer me había advertido que me quería tener cortito», bromea el doctor Quijano.

Allá por 1995 conoció al odontólogo forense Saúl Quijada. Jugando basquetbol a las salidas del trabajo se hicieron buenos amigos. Sin embargo, no sería sino hasta 11 años más tarde cuando los dos terminarían trabajando juntos.

En el taburete que hay sobre el escritorio del doctor Quijano él siempre cuelga dos carteles hechos a mano: «Ando en una exhumación», dice uno; «estoy en el laboratorio», dice el otro. El primer lugar se refiere a cualquier punto en El Salvador; el segundo, al cuarto de los huesos.

* * *

Ahora Óscar Armando Quijano regresa transformado en el doctor Quijano y se pone a repasar el inventario del día. Camisa de doctor, cuello en V, color celeste. «Este ya estuvo, ahora me toca con este», y señala a El Pirata, la calavera que parece que se tira carcajadas. «Venga a ver, cipote. A este ya lo tenían bien avanzado». A El Pirata alguna vez le dispararon en la cara, en el brazo, en una pierna, en la otra, en las costillas. «Premortem. Todos estos pijazos fueron premortem. Por eso le digo que ya lo tenían bien avanzado», dice el doctor Quijano.

El doctor Saúl Quijada deja de armar el rompecabezas de otra calavera y secunda a su amigo: «Este hoyo que le ve en la tapa del cráneo no es el balazo, sino una trepanación que seguro le hicieron para aliviar una inflamación en el cerebro, a consecuencia del disparo en la cara».

Pasa el tiempo, y entre las palabras técnicas de los doctores y las bromas del doctor Quijano sobresale un hueso. Es el hueso más hermoso de todos, aunque la naturaleza le dio un lugar poco agraciado.

—¡No, no es el chunchucuyo! El chunchucuyo es esta parte, mire —dice el doctor Quijano, y toca la punta del hueso sacro, una oda a la ingeniería natural, una máscara con ocho orificios ordenados en cuatro pares. Por los orificios, en vida, nadan los nervios. Es un coral de arrecife escondido bajo aguas turbulentas. O quizá la naturaleza es sabia: esconde y cuida lo más hermoso en el lugar menos pensado. Un golpe salvaje a ese hueso es la muerte en silla de ruedas.

—¡Un golpe ahí ni Superman, papito! —dice el doctor Quijano.

La clase de huesos se interrumpe cuando entra de súbito el fiscal Ramiro Quinteros para pedirles ayuda a ellos, los que saben de huesos, de posibles causas de muerte, de lo último que le pasó en vida a los dueños de esos esqueletos. Él, moreno, barba oscura y desordenada, pelo corto, como el de Trucutú, tiene un caso entre manos y necesita la ayuda del jefe de la Unidad de Antropología.

—Ajá, papá, ¿qué necesita? Hable claro o calle para siempre —le dice Quijano.

El fiscal coloca sobre la mesa unos papeles y enseña las fotografías de unas radiografías. Quijano toma las fotos e intenta verlas en un lector colgado en la pared, pero el lector no se enciende. Raymundo Sánchez llega en su auxilio, y después de golpear con sus dedos las tres lamparitas que hay en el interior del aparato, crea luz.

—La patóloga dijo que la posible causa de la muerte era un proyectil de arma de fuego, pero mi testigo criteriado me dice que le dieron así: con una piocha —dice el fiscal.

—¡Ajá! Pero en estas carambadas se aprecia muy poco, macizo, ¿qué quiere que yo haga? —pregunta Quijano.

—Que me dé un peritaje nuevo —pide el fiscal.

El doctor Quijano se quita los lentes. Observa al fiscal, toma las radiografías, las golpea.

—Vea, papá: ¡No joda! Así no se hacen las cosas. Yo para hacerle un peritaje necesito trabajar con los huesos.

Cuando el doctor Quijano dice «los huesos» se frota las falanges de la mano izquierda.

—¿No me puede hacer el favor? ¡Hágame el cachete! —ruega el fiscal, y le guiña el ojo.

—¡No, macizo! Y me va a disculpar: ¡pero las cosas no son así! ¿Se imagina en el huevo que me meto si yo hago algo así? ¡No´omb´e! ¡Óigame: necesito los huesos! ¡Yo con estas fotos no hago nada! ¡Sería un irresponsable! ¿Adónde están esos huesos? Tráigamelos y luego hablamos.

El fiscal duda, se ríe nervioso.

—¡Híjole! Ahí sí me va a esperar —dice el fiscal— porque ahorita no tengo ni idea de en cuál cementerio lo enterró la familia. Pero vea, si lo encontramos, ¿nos la llevamos a ella para ir a sacarlo? —dice el fiscal, y le levanta las cejas a Monish, la pasante canadiense. Ella, aunque no hable español, pareciera que intuye lo que está pasando y se da la vuelta hacia los huesos que tiene a la espalda. Es como si se quejara con La Muchacha.

El doctor Quijano se le acerca al fiscal y le pone los papeles en el pecho.

—¡No sea bayunco, macizada! Tráigame esos huesos y yo le doy un dictamen.

El fiscal se retira, y el doctor Quijano se desquita con Raymundo Sánchez.

—¡¿Va’ cre’r lo que quería este?! ¡¿Va’ cre’r, Humildad?!

—¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya deje, homb’e!

* * *

(Continua página 3 – link más abajo)