DON JUAN CAPITALISTA: SOBRE EL EXTRAÑO PARENTESCO ENTRE LA CIRCULACIÓN DEL CAPITAL Y EL POPULISMO

Por Enrique Bruce Marticorena*

Ahora que empiezo a escribir sobre ganadores, siento que ya pierdo. Siento que el tema es hueco y su exposición, por tanto, inútil. Es hueco porque no podemos definir con claridad qué es ganar (o qué es perder) aun refiriéndonos a cosas concretas como los logros de una carrera o la administración sentimental en los rubros de familia o de pareja. Sin embargo (y por ello sigo) la sentencia de «ganar», o sus sucedáneos como «éxito», «emprendimiento» o «ser el mejor», es tan ubicua y promueve tantos discursos y decisiones personales en un número grande de gente, tanto en la vía interpersonal como en los medios, que me veo obligado a echar luz sobre una superstición más y un vacío más de la modernidad.

Escribo por ende, porque el nervio del discurso que lleva a los jóvenes a la ansiedad por vivir una poca vida y a los no tan jóvenes al Proxalam o al diván del terapeuta, es hueco de por sí. Escribo porque es hueco, no a pesar de ello. No hay un motivo más siglo XX. Soy muy siglo XX (El siglo XXI hace aún pupú en sus pañales).

Los lineamientos de lo que comúnmente llamamos «éxito», como muchos sospechan, ha estado asociado por lo general, con la acumulación del capital. Ello se afirma desde el Renacimiento burgués que nos mira desde los innumerables retratos flamencos de hombres y mujeres sin lustros, sin linaje ni talentos determinados, cuyo único mérito es el haber reunido el dinero suficiente como para pagarle el encargo del retrato a un pintor reconocido, ya sea un Van der Weyden o un Petrus Christus. El dinero cobra una extraña belleza en el siglo XVI: se pintan también objetos de acumulación doméstica: jarrones, floreros, fruteros con sus frutas, manteles, vajillas, cortinajes, naturaleza muerta y dinero vivo. Nunca se había manifestado en la pintura occidental tal amor por la acumulación. El capitalista del Renacimiento era la cara de la nueva inocencia y podía servir como inspiración de un elogio comedido en la literatura y los tratados ensayísticos que encomiaban la meritocracia por sobre los derechos de sangre (que se replegaron al aliento épico cada vez más en desuso). Lo comedido de tal elogio sería compensado grandemente por las adulaciones interesadas de salón y en los umbrales de las arcas privadas. Los parangones de excelencia en el discurso coloquial, aun el día de hoy, recogen lo que se ensalzó en la literatura tradicional desde la Edad Media, que miraba con suspicacia al capitalista emergente. Decimos a nuestra hija, «mi princesa», «mi reina», o a nuestro pequeñín «mi rey», «mi héroe»; nunca «mi magnate», «mi banquera» o «mi jefe de directorio».

La historia de amor entre el dinero y nosotros ha tenido varios altibajos con el correr de los siglos, sobre todo en su tratamiento en la literatura y las artes. El siglo XIX delataría ansiedades del artista y los escritores por los mores burgueses, cristianos y empecinadamente capitalistas. Del romanticismo al decadentismo de fin de siglo, los creadores librarían una lucha ansiosa contra el capital que de un lado necesitaban para subsistir y de otro, desdeñaban (o decían hacerlo). El mecenazgo del Renacimiento se había reducido con los siglos a la transacción simple. Los escritores decimonónicos se habían convertido en cronistas asalariados cuyos poemas o novelas por entregas se leían junto a avisos de jabones o de corsets. Es sabido que Mallarmé escribía, veladamente, sobre modas, o que un Julián del Casal o un Gutiérrez Nájera en Latinoamérica, tenían que escribir notas sobre el último chisme de la alta sociedad. Una crónica sobre un crimen sensacionalista también colmaría mi mesa por una semana. La distribución literaria discurría por los cauces que el dinero le permitía. Faltarían décadas para que el novelista o el poeta, para que un Mario Vargas Llosa o un Pablo Neruda, por ejemplo, adquiriera las dimensiones de una superestrella como para que las editoriales colmaran sus cuentas promocionándolos y los escritores tuvieran que prescindir de un salario. El sustento literario autosuficiente, privilegio de pocos y sueño de muchos, dependió por cierto, del crecimiento de las clases medias lectoras a mediados del XX como para que haya un mercado editorial sólido, y sacara a los escritores de la jaula de los diarios y revistas con sus anuncios de jabón para emplazarlos en la otra jaula más espaciosa y glamorosa del boom editorial. Pero el dinero siempre merodeaba.

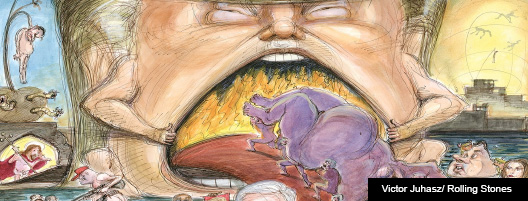

Cuando hablamos de ganadores, tenemos que hablar del emblema perfecto de nuestros días: Donald Trump. No es por cierto, el único ganador del panteón de lo acumulativo. Otros ostentan con mayor o menor lustro, y muchos, me imagino, con mayor decoro, ese blasón, pero pocos de ellos conforman un fenómeno como Trump. El blondísimo americano se asoma con cabellera y todo de entre la marejada mediática y la presidencia de un país que aún podemos reconocer. Él es la nueva razón de ser de Google en estos días por la ubicuidad de su nombre. Él, en tanto fenómeno, es una proyección de todos los demás que lo rodeamos; es exterioridad pura: cuando hablamos de él hablamos realmente de nosotros, de todo aquello que nos atrae y nos repele a la vez, en él. Es el holograma mediático por excelencia en esta nueva tierra de espectros de las redes sociales. El dinero sigue explicando el fenómeno Trump, claro está, pero de una manera inimaginada años atrás.

La circulación de la moneda, sabemos, reemplazó al trueque. En el mundo antiguo, la circulación de la moneda o de objetos de valor de cambio (de metal, muchos de ellos) servían de aval para el portador: él sabía que iría a recibir un producto o un servicio a cambio de dicho objeto. En la era pre-capitalista, donde el trueque aún era extendido, ese aval se daba en circuitos muy restringidos: una determinada pieza solo tendría valor de cambio porque provenía de cierta persona reconocida por otra que recibiría la pieza-moneda. La modernidad y la banca en los siglos XV y XVI maximizaron la circulación de la moneda y el trueque se recluyó, por consiguiente, a las áreas rurales europeas. Las personas así, darían y recibirían objetos de valor de cambio sin saber el nombre del aval que estuviese al final de la cadena transaccional. Los objetos de valor de uso siempre se han calibrado más fácilmente por su mayor o menor utilidad inmediata: la persona que entregaba un hato de trigo sabría en qué medida podría prescindir de él y sabría de las ventajas justas de las herraduras que recibiría para su caballo, a cambio del hato. Pero la utilidad de la moneda que guardaba en sus bolsillos, en cambio, dependería del valor que le daba su comunidad. La valía final de tal objeto siempre se daría a futuro (a diferencia de mis recién adquiridas herraduras).

Se da inicio así al proceso ansioso del intercambio y del capital, sobre todo cuando la comunidad de conocidos se resuelve en una comunidad de extraños en los albores de los siglos XVI y XVII con la expansión demográfica y el crecimiento de las ciudades en Europa. Fío y pido fiado de absolutos extraños. Tirso de Molina, en el siglo XVII español, avisaba simbólicamente de esta nueva y aberrante hermandad de hombres cuando hacía decir a su personaje más famoso, Don Juan Tenorio: «tan largo me lo fiais». Don Juan se burla del sentido del honor aristocrático y ya visto como anticuado en los nobles a cuyas mujeres, el famoso sevillano deshonraba. Le hacían prometer a él que se citaría en tal o cual lugar para el duelo, o una mujer le reclamaría el matrimonio prometido como compensación de su entrega sexual. «Tan largo me lo fiais», era la respuesta sempiterna. La transacción inmediata, aristocrática y aldeana a la vez, conformaba una presentidad pura, una calibración inmediata; la transacción de la modernidad, empero, despliega un futuro esquivo, una resolución siempre lejana en el tiempo. Si recibo una moneda a cambio de un bien o un servicio dado por mí, es porque cuento con el aval de una comunidad «don juanesca», una abrastracción transaccional cuya multiplicación vertiginosa llamamos «capitalismo».

Donald Trump es un Don Juan de nuestro tiempo (no me ciño, claro está, a su confesa afición por las «pussies» en serie). En el discurso público imperante, maximizado por las redes, ocurre un deslizamiento semántico análogo al performance capitalista. Es capitalismo aún, pero es otra cosa también. Los referentes de aquel discurso, y discurso que ha de provenir de gente de fama mediática, serán entendibles pero evanescentes a la vez. Un político promete, y su calidad moral como figura pública no tendrá que ver mucho con su capacidad de cumplimiento sino con la multiplicidad y ubicuidad de sus promesas. Donald Trump, entre otros, es percibido como uno de nosotros, maximizado pero polarizado: pide fiado más que fía. Sus palabras son monedas que circulan y el sentido final de las mismas tiene el mismo aval último (e innombrable e inasible) de aquel del capital. Si hay un embauque, que lo hay, este tendrá que ver más con un área fuera de nuestras convenciones, de nuestro sistema, con un «algo» último que se le escapa a cada uno de los miembros de las sociedades capitalistas, las nuestras. Somos todos, en cierta manera, las Isabelas y las Tisbeas burladas por el conquistador sevillano inasible.

Ese es el aval último, no sujeto a castigo por evanescente, exento de cumplir lo que juró cumplir, aval por el cual se incluye en nuestra cultura de palabras vacías y espectros, a un millonario como adalid de los blancos pobres de los Estados Unidos. Millonario al cual aceptan y fían. El populismo generalizado en las Américas y en Europa, con diferentes matices y temperamentos, no es más que eso: la circulación de promesas cuya única garantía es el prometedor mismo, el don Juan de turno.

Se confunde muy frecuentemente el populismo con el fascismo. El fenómeno Trump está bastante lejos de un fascismo; este fue receloso de los vaivenes del capital y el mercado internacional; el juego de los Tenorios, en cambio, es juego capitalista puro y duro. El capitalismo (o la estructura democrática muy afín a él) permite la diversión y la burla, a diferencia del acartonamiento fascista. El prometedor es la personificación ansiada de nosotros mismos, la proyección de quienes no queremos ser burlados. Somos la Isabela que reniega de sí y pretende ser don Juan (y la mayoría de nosotros no lograremos otra cosa que ser Isabelas). Ese es el encanto de don Juan. Es el yo que en el fondo deseamos; que usted desea. Él es la posibilidad de la burla que ansiamos disfrutar, al menos por una vez.

_________

* Enrique Bruce Marticorena (Lima, 1963) se doctoró en Literaturas Hispano y Luso Brasileras en el Centro de Graduados de CUNY en el 2005. Ganador del Lane Cooper de Humanidades por su tesis sobre César Vallejo (Nueva York, 2003). Ha publicado un libro de cuentos Ángeles en las puertas de Brandenburgo (1994) y otros dos de poesía y prosa poética, Puerto (1992) y Jardines (2013), además de una serie de artículos y ensayos en revistas del Perú y los EE:UU. Es autor del ensayo Madre y muerta inmortal: género, poética y política desde los textos de César Vallejo (Lima: Universidad San Ignacio de Loyola, 2014). Ha participado en diversos congresos y ponencias sobre temas de análisis literarios. Fue invitado a la Feria del Libro en la Universidad veracruzana (Xalapa, 2015), al Festival internacional de poesía de Lima (Lima, 2016) y al Festival de poesía latinoamericana del Museo Nacional de Argentina (Buenos Aires, 2016). Maneja dos blogs: «Andando de paso» de lamula.pe sobre cultura y sociedad, y enriquebruce.blogspot.pe sobre ficción y ensayo. Ejerce la docencia universitaria en Lima. Su email: embruma@gmail.com