YA LO DIJO QUINTILIANO

Por Gustavo Arango*

Hace un poco más de veinte años, cuando empezaba a preguntarme con urgencia cuál sería el tema de la disertación que me convertiría en doctor incapaz de poner inyecciones, pensé hacer un estudio de la entrevista como género literario. Llevaba un buen rato leyendo entrevistas a escritores, en especial a los autores del Boom, y encontraba en esas conversaciones no solo muchas enseñanzas sobre el oficio, sino una rica vertiente de la ficción.

El hábito de leer entrevistas me convirtió en observador perceptivo de la manera como los escritores adornaban sus historias personales, pulían versiones de sus leyendas y lidiaban con su vanidad y sus inseguridades.

Un domingo en la noche le escribí a Susana Rotker para hablarle de esa idea y pedirle que fuera mi directora de tesis. A la mañana siguiente me respondió llena de entusiasmo y me dijo que esa misma semana empezaríamos a precisar detalles. Horas después, Susana murió atropellada por un auto y, junto con esa muerte que no deja de doler, murió también la idea de estudiar la entrevista como género literario.

Al principio renuncié a escribir esa tesis con otro director porque me parecía una traición a la memoria de quien acogió la idea con tanta alegría. Después he encontrado otras razones para no hacer ese estudio que quizá alguien ya ha hecho o debería hacer. La razón más poderosa es que, en mi opinión, la entrevista literaria fue un género de corta vida que prosperó y se extinguió en cuestión de pocas décadas durante el siglo veinte.

Suena a perogrullada, pero ni Homero ni Virgilio, ni Dante ni Chaucer, ni Shakespeare ni Cervantes concedieron entrevistas ni asistieron a ferias de libros. Por siglos, lo más parecido a la entrevista fueron los testimonios de los amigos de los escritores: la vida de Samuel Johnson escrita por Boswell, las conversaciones con Goethe de Eckerman. En el diecinueve, el auge de la prensa escrita permitió que se conocieran impresiones de celebridades como Dickens o Zolá. Pero lo cierto es que ni siquiera los grandes de principios del siglo veinte —Franz Kafka, Marcel Proust, Virginia Woolf, James Joyce, y entre los nuestros José Eustasio Rivera— fueron acosados por la prensa para que hablaran de su vida y de su obra. Contradictores de oficio podrán salir con recónditos documentos que me desmientan, pero por más entrevistas que encuentren no podrán reunir tantas como las que se le han hecho a cualquiera de los redactadores de medio pelo que hoy constituyen la mayoría de nuestro canon.

El auge de las entrevistas a escritores llegó con la mitad del siglo veinte, cuando los editores empezaron a ver el potencial de la llamada industria editorial. Fue la época de los clubes del libro en los Estados Unidos. El cine se convirtió en una luminosa caja de resonancia. El escritor comenzó a ser celebridad. Para promocionar las ventas de los libros, sus declaraciones empezaron a encontrar espacio en periódicos y revistas. También en ese tiempo encontraron su oficio los agentes literarios.

Cuando el género era nuevo se dijeron muchas cosas interesantes. Pero desde hace como tres décadas —y aquí incluyo las contadas entrevistas que me han hecho— las entrevistas a escritores no han sido más que la repetición de la repetidera.

El tono de las respuestas cambia con la personalidad del entrevistado. Están los que solo opinan sobre literatura y los que se creen Simón Bolívar y quieren opinar sobre el destino de naciones y continentes. Están los que creen en la transpiración y los que creen en la inspiración, los excéntricos y los céntricos, los tradicionales y los vanguardistas. Pero, cualquiera que sea el carácter, a la hora de hablar de la carpintería de hacer frases todos hablan del ritmo, de la palabra justa, de dejar reposar el borrador, de la tensión entre las influencias y la voz propia, del patatín y del patatán.

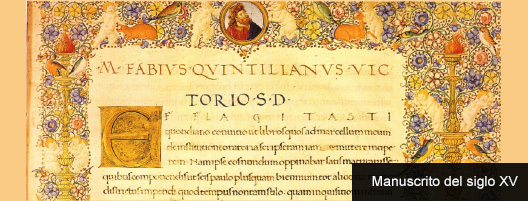

He venido a pensar en todo esto mientras leo, con un gusto y una lentitud que solo los años confieren, esa monumental reflexión sobre el lenguaje y el carácter que es la Institutio oratoria de Marco Fabio Quintiliano. Casi todo lo que dijeron los escritores durante la era de las entrevistas, y lo que han dicho en las décadas post mortem, había sido dicho hace dos mil años —quizá de manera más clara y elocuente— en el libro diez de este tratado sobre la forma como el habla humana puede alcanzar las cimas más altas.

Nacido en Tarragona, Quintiliano fue uno de esos ibéricos —como Séneca o Marcial— que dieron brillo a la Roma clásica. Sus reflexiones sobre la educación a partir de principios morales se pueden resumir en la idea de que solo puede llegar a ser un buen orador (o un buen escritor) aquel que en principio es una buena persona.

Para Quintiliano la educación de una persona empieza desde la cuna y solo concluye en el lecho de muerte y el propósito de esa educación es la formación amplia de un ciudadano informado, «capaz de análisis, reflexión y acción poderosa en los asuntos públicos».

Así como los escritores citan a Quintiliano sin saberlo, las escuelas y sistemas educativos que ha tenido el mundo occidental le deben mucho a su tratado. Los dos primeros libros de la Institutio oratoria están dedicados a la infancia del futuro orador. El tarraconense fue de los primeros en hablar del derecho de todo niño a recibir la mejor educación («todo hijo de hombre merece la misma atención») y de la enseñanza centrada en las capacidades del alumno. Sin desconocer sus riesgos, defendió la educación pública que pone en contacto al estudiante con muchas personas y despierta la sana emulación. Habló de la importancia de instilar el amor al estudio, en lugar del miedo o el aburrimiento. Basó todo su método de aprendizaje en el estudio y en la práctica constante de cuatro actividades: escuchar, leer, escribir y hablar.

Quintiliano dedica varios libros de su tratado a aspectos concretos del lenguaje. Particularmente útiles son sus reflexiones sobre las figuras retóricas. Pero, como he dicho, el libro diez es una mina para escritores. Quintiliano habla de los aspectos prácticos de la escritura, como el papel y los riesgos de la imitación, los excesos o cortedades en la corrección. Elogia las virtudes del borrar. Propone ejercicios como el de trasladar a la prosa el contenido de un poema o el de redactar mentalmente. Habla de la salud de quien escribe, de las condiciones de luz y de sonido, y hasta de la velocidad: «que nuestra pluma sea lenta al principio». Pero con Quintiliano la sobradez de los que escribimos recibe un buen baldado de agua fría, pues a pesar de que reconoce que en la escritura está la base de la elocuencia, el uso más elevado del lenguaje es para él la elocuencia en el habla: «los oradores estamos de pie, armados en un campo de batalla, combatiendo en el momento crucial por asuntos de la mayor importancia».

Las enseñanzas de Quintiliano fueron importantes para Séneca el joven, Marcial, Juvenal, San Agustín, Erasmo, Petrarca, Montaigne, John Stuart Mill y Thomas de Quincey, entre muchos otros. En tiempos recientes, su influencia se ha diluido, pero algunos sostienen que la reflexión sobre las figuras retóricas de Quintiliano está en la base de las ideas de Jacques Derridá. Quizá mencionarlo en nuestro tiempo resulte incómodo para muchos, pues si hablar y escribir bien son ya tareas difíciles, más difícil todavía resulta llegar a ser buenas personas.

____________

* Gustavo Arango es profesor de español y literatura latinoamericana de la Universidad del Estado de Nueva York (SUNY), en Oneonta y fue editor del suplemento literario del diario El Universal de Cartagena. Ganó el Premio B Bicentenario de Novela 2010, en México, con El origen del mundo (México 2010, Colombia, 2011) y el Premio Internacional Marcio Veloz Maggiolo (Nueva York, 2002), por La risa del muerto, a la mejor novela en español escrita en los Estados Unidos. Recibió en Colombia el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, en 1982, y fue el autor homenajeado por la New York Hispanic/Latino Book Fair, en el marco del Mes de la Herencia Hispana, en octubre de 2013. Ha sido finalista del Premio Herralde de Novela 2007 (por El origen del mundo) y 2014 (por Morir en Sri Lanka).

Lo que bien se escribe, bien se lee y bien se comprende. Ahora sólo queda agradecer el aporte y, obviamente, leer a Quintiliano.