AVENTURAS DEL BACHILLER TRAPAZA, ¿CUÁL ES EL LUGAR DE LOS POBRES EN LA LITERATURA?

Por John Jaime Estrada González*

Como si se tratara de un material intonso, los críticos y comentadores hemos pasado por el acuñado concepto de «picaresca» como si de verdad fuera un género novelesco que no admite discusión, establecido ya para siempre. Esa categoría englobó muchas obras que dieron pábulo para enmarcarlas en aquel género que descargaba todos los males en un individuo, hombre o mujer, pero joven. El hecho mismo de apoyarse en la impericia juvenil ya de por sí creaba la apariencia moral de tratar con alguien en formación y a quien le pueden ser tolerables algunos desmanes. El joven o la joven en circunstancias no muy favorables, puede empezar a torcerse, pero aun así, tiene la posibilidad de enderezarse si se corrige a tiempo.

La cuestión de muchos críticos era encontrar en esos personajes un cúmulo de aventuras, a veces divertidas y otras bastante desdorosas. Evidentemente, quien finalmente cargaba con todo era un(a) pícaro(a) y todas sus andanzas resultaban en castigos. ¿Era culpable de lo que le tocó vivir? Por ello la genealogía, por citar sólo un caso, en La pícara Justina el narrador la llevó hasta sus tatarabuelos; ¿por qué era necesario destacar un pasado desastrado en aquellos seres, como si amén de la pobreza les fuera necesario cargar con todo tipo de insidias? Se trataba de una incesante insistencia en la maldad del pobre, ínsita y además de despreciable, ¿hereditaria? El pícaro o la pícara pagaban con creces sus malas acciones y al fin de cuentas las sociedades que los engendraron quedaban exoneradas y moralmente intactas en los textos narrativos. Ese es el colofón lamentable de aquellas obras llamadas, ideológicamente, «picarescas» y que algunos críticos condenaron sólo como mal escritas. Sea como hubiera sido, la creación literaria encontró en ellas el lugar adecuado para los personajes pobres, lo que evidentemente preexige haber abominado de ellos. Así las cosas, eran los pobres quienes concatenaban los males; pero la pobreza, como una entelequia sin cuerpo, era alabada por escritores y guías espirituales, pero la de Jesús (Dios) y los santos, ¡por supuesto!

¿Cuántos personajes así fueron necesarios para leer esas obras fuera de los estrechos límites de la pura individualidad? Cualquier número que le echemos será irrelevante; pese a ello, como lectores podemos conseguir ver en aquellas obras lo que Bordieu muy bien planteó al decir que en ellas se reinstaura la sociedad. ¿Por qué los críticos no lo vieron nunca? No es razonable que la casi totalidad de los críticos y comentadores de esas noveles se hubieran conformado con el criterio de que allí lo único que estaba en juego era la doctrina del libre albedrío agustiniano. ¿Textos predestinacionistas? Hay quienes así lo han visto, dada la capacidad de ominar que se encuentra en las genealogías de los llamados «pícaros». Si partimos de la obra fundante en el canon, El Lazarillo de Tormes, sólo al final sabemos que nos ha contado todo en una carta (la obra que hemos leído) y que a fin de cuentas está en condiciones un tanto perversas. Pero lo que mal comienza mal acaba, dice el dicho, por esto las novelas que siguieron muy de cerca las condiciones de los jóvenes que nacen en la pobreza no cejaban de acentuar sus ambiciones y deseos de aparentar una vida que se jugaba en lugares donde transparecía el honor.

En El buscón de Quevedo, su personaje Don Pablos es de tal jaez que hasta sus ropas no lo visten, sólo le sirven para mostrarle a la sociedad quien no es; simulando ser otro y así él no es él, sino lo que de él ven. Esa negación de cada uno, a través de la apariencia personal, bien fuera en el vestir o en un oficio, fueron el blanco constante de las sátiras de Quevedo. Pero mucho más que eso, reinstaura una sociedad tan estratificada que el lujo y el buen vestir abría puertas, y de igual manera, muy pronto las cerraban en las narices a quien no pertenecía al selecto grupo de los caballeros, nobles o ricoshombres.

Guzmán de Alfarache hizo lo mismo que el Cid, que cuenta entre sus sergas la estafa a dos judíos, Raquel y Vidas con sacos de arena entregados por monedas; el campeador para la gloria de España católica (que odiaba a los judíos prestamistas) Guzmán, para castigo en las galeras que recorrían el Mediterráneo, destino de todos los rufianes. Así se permeó en aquellas obras literarias la situación de los pobres; pero en el caso de las mujeres, estas eran prostituidas por el texto. Novelas también fundadoras como La Celestina daban cuenta de esto, qué no decir de La Lozana andaluza, fustigada hoy por los críticos que no han podido establecer si fue escrita antes o después del «saco de Roma»; aquel acontecimiento durante el reinado de Carlos V dice más, según ellos que la novela, el caso único de una puta triunfadora.

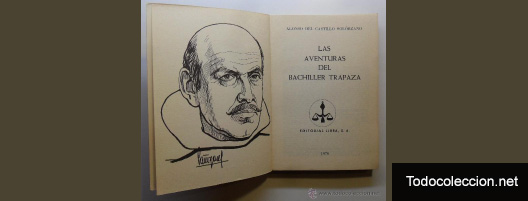

En los recovecos de la literatura que equivocadamente se ha llamado «picaresca» llega hasta la repleción, Aventuras del Bachiller Trapaza (1637) de Alonso de Castillo Solórzano. Como podemos leer, la instancia narrativa, esto es, el aquí y ahora desde el cual toma lugar esta narración, es algún tiempo después de muerto «el protagonista». Lo podemos deducir de una línea: «así lo llamaron con ese supuesto nombre mientras vivió». (De Castillo Solórzano, Alonso. Aventuras del Bachiller Trapaza. Ed. Jacques Joset. Madrid: Cátedra, 1986, p. 66. Todas las citas de la obra provienen de esta edición).

Es una voz omnisciente que conoció los pormenores, hasta los pensamientos, de la vida que va a relatar. Guiados por esta instancia somos situados en «la ilustre y antigua ciudad de Segovia». ¿Es la situación geográfica un dato más o por el contrario, ejerce cierto determinismo en el personaje? Es importante anotar que los adjetivos desempeñan un papel importante en este tipo de obras.

En otra dirección, pensamos que al destacar una ciudad tal vez la libere de hacer propio un caso aislado, por ende accidental, que podría desdecir de aquella egregia urbe. Pese a ello, es importante que como lectores sepamos dónde comienza todo; no porque sea un asunto de ciudades, sino porque a lo largo de la obra el referente citadino nos sirve para comprender en parte el ordenamiento territorial y los espacios de la narración. Sabemos que no es una novela de viajes, en ese sentido «Trapaza» no viaja, huye, pero al huir, se desplaza por ciudades en las que encuentra donde guarecerse. Este aparente juego de palabras constituye un elemento importante de nuestra lectura, pues el acoso de cada situación lo llevará siempre a cambiar de ciudad e identidad. El personaje sigue siendo el mismo en sus rasgos morales básicos, aunados al aprendizaje progresivo de pilatunas e imposturas para tan solo sobrevivir.

La instancia narrativa establece lejanía frente a lo que cuenta, crea un distanciamiento crítico ante lo contado, como si se tratara de un provisor de claridad. Es explicable que estatuya como «redículo asunto deste libro» lo que va a tratar. Podría pasar inadvertido este distanciamiento, pero si nos atenemos a lo planteado en los primeros párrafos, se deja de lado la narración en primera persona y así no condesciende a la autoconciencia del personaje y hacer que el lector se compadeciera de él; así es más fácil hacer un juicio punitivo a este tipo de personajes literarios.

Es importante tener en cuenta que en 1636, cuando aparece la edición príncipe, muchas otras novelas habían tratado de la misma manera el tema de la pobreza; y Guzmán de Alfarache ya había sido removido de las preferencias de los lectores españoles, nada menos que por Don Quijote. ¿Por qué es tan provocativo leer obras en las que predomina la abyección humana? Es como si la condición lábil que nos caracteriza como seres humanos, ofreciera abundante materia para escribir esta literatura y especular sobre la vida de quienes nacen y viven en la pobreza; con ello hacer inventario específico de su condición que además de vivir en la miseria, ¡son malos!

La pobreza siempre ha sido algo desdoroso, conviene traer a colación lo que escribió una estudiosa al hacer análisis de los textos de aquellos siglos que trataban el tema de la pobreza en España: «(…) hay un concepto peyorativo; el mendigo es un mal ejemplo, la pobreza mueve a codicia e impulsa al vicio. Pero los mismos textos muestran la comprensión, contrario sensu, de que el delito, la ambición y el vicio pueden ser consecuencia de la pobreza, y de que la honestidad es más fácil para el que está a salvo de la miseria. Cuando se hacen legados a los más jóvenes ‘para que sean buenos hombres (o buenas mujeres)’, ¿no se está indicando que se desea protegerlos económicamente para que puedan evitar los rumbos equivocados a los que puede impulsarlos la necesidad extrema?» (Carlé, María del Carmen. La sociedad hispanomedieval III. Grupos periféricos: Las mujeres y los pobres. Barcelona: Gedisa, 2000. P. 151). Esta extensa cita nos da el tono de la obra que analizaremos y de la pregunta, ¿dónde van los pobres en la literatura de finales de la Edad Media?

Castillo Solórzano parece ya un crítico de estas novelas y vamos a ver de qué manera. No olvidemos que estamos leyendo una obra literaria de comienzos del siglo XVII y que lo que leemos es el mismo texto que leyeron en aquel siglo, pero si exigimos un poco más, ¿es el mismo texto? O ¿el aquí y ahora de nuestra lectura transforma el texto? Quizá así regresa la maestría de Borges que en alguna parte afirmó, palabras más, palabras menos: «lo que he vivido transforma el texto que estoy leyendo».

Con las salvedades del párrafo anterior, continúa el narrador con su intención de calificar a Trapaza como: «…héroe jocoso desta breve historia y del más solemne embustero que han conocido los hombres». ¿En aquella época héroe podía también significar personaje? De todas maneras, lo descalifica, aunque hay que anotar con mirada retrospectiva, que hasta ese momento es la primera vez que a un personaje de estos se le da el nombre de héroe. ¿Se podría pensar que en los círculos de escritores se discutía sobre este tipo de personajes? Reflexionando un poco más, ¿se empezaba a establecer el tránsito de la corriente heroica hasta llegar al antihéroe? Un estudioso, Peter N. Dunn (en su libro Spanish Picaresque Fiction) se lo plantea y le da respuesta a través de la forma; es decir, encuentra que en el nuevo género de la picaresca se dio la posibilidad de establecer ese paso que otras literaturas han dado. Calificar una historia de ridícula es algo completamente incompatible con el héroe de la épica o del cantar de gesta.

Desde nuestro rincón, aunque el punto de vista de Dunn es valioso, se apoya en el planteamiento de Todorov de que «los géneros vienen a existir por la transformación de los géneros existentes»; sin embargo, ese exclusivismo formal elude un hecho histórico: la situación de España en los siglos XVI y XVII; acaso los más representativos de su etapa imperial. Al respecto nos viene bien lo que dice un historiador al referirse a aquella época: «¿cómo explicar en cifras las tendencias de clases enteras —en particular segundones arruinados por el mayorazgo— a adoptar soluciones de vida demográfica y económicamente estériles: ‘iglesia, mar, casa real’? Y ¿cómo evaluar el número de ‘estudiantes’, vagabundos, mendigos y domésticos, cuya vida picaresca tampoco favorecía en nada a la producción ni a la población?» (Vilar, Pierre. Historia de España. Madrid: Crítica, 1999, p. 69).

Con todo, hoy es posible considerar como un hecho que la producción literaria no es un trabajo en los confines del lenguaje y un autor. Es una construcción social que, con el talento personal, hace de la obra literaria un texto social, lo que equivale a decir que carece de un significado fijo, mejor aún, que no es ni siquiera posible establecer significados fijos a las obras literarias, máxime cuando todas tienen un matiz ideológico que, en grado sumo, alimenta el texto. Podemos también considerar que lo cómico familiariza al personaje, la risa acaba con la distancia frente al personaje, expone la disparidad entre su apariencia y su realidad

En otro derrotero, la paternidad desconocida de alguien es siempre un buen tema para urdir historias. Muchas veces en las condiciones de pobreza ni se sabe, entre muchos, quién puede ser el padre de un chico o una chica, tal cual lo leemos en Guzmán de Alfarache, quien queda bien librado al decir de la narración que fue «hijo de dos padres»; esto, por supuesto, es gracioso, suscita la risa, pero es también una suerte de ironía ya que el héroe en occidente tiene un nacimiento destacado, rayano en lo mitológico, libre de cualquier abyección. En el caso del Bachiller Trapaza, su nombre es el resultado de un juego de palabras: «Pusiéronle por nombre Hernando, que hijo de padres, uno Trampa en apellido y otra Tramoya, hubo contemplación que debía llamarse Trapaza, como cosa muy propincua hacer efecto de los apellidos: así le llamaron con este supuesto nombre mientras vivió» (p. 66). Su nombre, como podemos leer, está marcado por el producto social de sus padres, no le fue dado por ellos, se ha constituido por el correlato de la pragmática semántica que encarna. Por ello, cuando en la adolescencia se da cuenta de lo que es su nombre, se da a cambiárselo como la única manera de borrar ante la esfera pública sus orígenes.

En medio del estropicio y la violencia que sufre desde niño usurpa nombres hasta de nobles y respetados miembros del clero, lo que finalmente lo conducirá a galeras; un destino que repetirá, casi prefigurado desde el comienzo con la huida de su padre de la cárcel disfrazado; allí pagaba una condena por «asunto de mujeres». Su hijo lo repetirá y su vida transcurrirá entre el juego, las mujeres y el licor. ¡Siempre el vicio asociado a la pobreza!

Dado que el autor no construye su relato desde el nominativo enfático, tal como lo hace el del Lazarillo de Tormes; opta por un narrador omnisciente y con ello consigue la posibilidad de establecer constantemente un distanciamiento frente al personaje: se burla de él, lo critica, lo devela. En el caso de Guzmán de Alfarache con frecuencia nos damos cuenta de sus remordimientos de conciencia, lo cual abre para él una esperanza de redención; caso que no ocurre con Trapaza. Este, contrario a los otros «pícaros», no es entregado a nadie para la crianza, tampoco decide salir a temprana edad en busca de aventuras; su abuelo que poseía algún caudal, lo mimó y lo envió a la escuela para que fuera educado bajo el rigor de los jesuitas y del humanismo compendiado en la ratio studiorum.

¿Qué acontece? Sucede que «desde niño comenzó Hernando a dar muestras de lo que había de ser cuando mayor, porque tal travesura de muchacho no se vio jamás: ninguno estaba seguro de él, porque a unos descalabraba, a otros hurtaba las meriendas, a otros tomaba las cartillas o libros en que leían, sin haber alguno de todos que tuviese queja de él y fuese a darla al maestro, el cual le castigaba severamente, pero no aprovechaba» (p. 67). Leído desde nuestro aquí y ahora, cualquiera podría decir que se trata casi de una predisposición genética (la genética es hoy un determinante) para asumir esas conductas. Pero desde luego, ese determinismo de hoy es objetable en la obra, ¿cómo reconciliar la educación con ese comportamiento? ¿Quiere decir esto que de nada vale educar a una persona si por sus antepasados está impelido al mal? Siendo su educación católica, en manos de religiosos, ¿qué conciencia moral formaron en el niño? ¿Es un fracaso del sistema educativo? ¿Cualquier intento de educarlo es inútil? Preguntas que salen al paso cuando se trata de ominar sobre una vida que comienza.

Cómo podríamos entender de manera diferente, lejos de cualquier pesimismo apriorístico, la circunstancia de buscar siempre hacer el mal a los demás; así que «no le costaron pocos azotes el ser travieso y el inquietar a sus compañeros a hacer burlas a otros, que fue severamente castigado de sus maestros. Inclinose un poco al juego, cosa que aborrecen sumamente los padres de la Compañía en los discípulos que enseñan, porque es un vicio de que resultan otros muchos, como se ha visto con experiencias, pues por jugar un tahúr, ¿qué no emprenderá para buscar dinero»? (p. 67). De nuevo, ¿cómo entender al chico en su infancia? ¿Predestinado al mal? Aún más, dado el mundo católico de la época, ¿cómo reconciliar la doctrina de la gracia, según la cual por el don de Dios tenemos siempre la posibilidad de salvarnos? O como la define una explicación teológica contemporánea: «la pretensión de que el ser humano es capaz de cumplir su vida y su historia». (Cummins, Robert. A Theology primer. Albany: SUNY Press, 1991, p. 67).

Dadas las buenas condiciones económicas del abuelo, lo envía a estudiar después a Salamanca; pues el chico tiene dotes naturales para el aprendizaje de la escritura y muestra gusto por componer versos y leer literatura. Al cumplir los 15 años sale para aquella ciudad; pero lo que más quería su abuelo era corregirle su afición al juego, relacionarlo con personas de estrato social alto y así prepararlo para una vida y mejor. Esa intención del abuelo lo coloca en ciernes frente a personajes como Lazarillo, Don Pablos o Guzmán que no pudieron siquiera oler la escuela.

Tan pronto llega a Salamanca lo primero que hace es cambiarse el apellido. De allí en adelante lo repetirá a lo largo de la narración. Podemos recordar que así aconteció con Guzmán; incluso el padre de Trapaza posiblemente es un personaje siempre tras un nombre. El acto de darse un nombre funge como la única posibilidad de romper con sus antecedentes, es, ala vez, en muchos casos, la única posibilidad de apuntarse a un golpe de suerte. Es curiosa esa herencia medieval, un estudioso la planteó así: «quien sea su padre, hermanos o primos, sirvieron normalmente como un primer determinante de la vida de la gente en la Edad Media, más o menos como hoy. Uno podría colocar esta regla: mientras más importante sea su familia para determinar su vida, más medieval la naturaleza de una sociedad». (Cantor, Norman. The Civilization of the Middle Ages. NY: Harper Perennial, 1993, p. 477).

Con la determinación de recomenzar su vida como un estudiante en una famosa universidad, vive la vida común de aquellos jóvenes de los cuales hay abundantes testimonios literarios. A nadie sorprenden las aventuras de los escolares, eso no ha cambiado mucho, pues son como la inhesión de la vida lejos del control directo de la familia; el espacio por fin desatado para vivir el ímpetu hormonal de la juventud. Lo que supone muchos yerros y no pocos desatinos, bien justificados por la esfera social que lo encuentra normal en la vida adolescente y la juventud que comienza al final de aquella.

Si recordamos los casos de Lazarillo, Guzmán y Buscón, hay en ellos un momento en el que burlados hasta la saciedad, deciden «hacerse los más bellacos entre los bellacos». Con palabras más o menos similares, se marca en la narración que el cambio de vida obedece a una resolución; y después de haber visto tanta miseria, burla, abuso con el más débil (ellos mismos) deciden entonces dedicarse a engañar y sembrar todo tipo de «cizaña» alrededor. Es exactamente cuando asumen la conciencia de hacerle a los demás lo que a ellos le han hecho. Pero el caso de Trapaza es diferente, sólo lo motiva el ascenso social, ¡eso sí! No importa cuáles sean los medios; de allí que el peso de su nombre, mejor aún, el de sus padres, fuera algo ominoso de lo cual tenía que deshacerse frecuentemente.

Trapaza estará siempre abroncado frente a dos posibilidades para conseguir dinero: el juego o casarse con una mujer rica, y desde estas dos expectativas se jugará paradójicamente, su vida. En el juego es diestro y sabe ganar, a la vez inexperto y por eso engañado, robado y dejado muchas veces en harapos. Parece que la materia amorosa lo favoreciera, además de su buen porte y buenas maneras, el uso de algunos versillos del cual era autor le bastaban para enamorar a las damas; enamoramiento, galantería y un gran derroche de palabras, temas totalmente ausentes en la errada «novela picaresca». Todo le resulta más fácil dándose otros nombres con apellidos altisonantes, pero su nombre siempre será su condena, nunca podrá decir de verdad quiénes son sus antepasados.

La primera dama de alcurnia a la que consigue acceder se fascina con él; era este caballero de tal nobleza y encantos que su matrimonio con ella es un hecho deseado. Con ello nos informamos de la manera en que se solían celebrar este tipo de compromisos entre los mismos círculos: más que el afecto, predominaba la mirada retrospectiva; un hecho acentuado durante el reinado de Felipe II, pues el caso de España se trataba de impedir el ascenso social a los neófitos, quienes venían de antepasados judíos o musulmanes.

En una sociedad abaluartada de esta guisa, Trapaza es descubierto en su impostura, alguien ha encontrado sus orígenes: «…no sois Don Fernando de Quiñones, Caballero de Canaria, como habéis publicado, sino Hernando Trapaza, hijo de Pedro de la Trampa de Olalla Tramoya» (p. 87). Lo único que pudo hacer fue huir, irse de careras a otro pueblo y dejarlo todo; empezar de nuevo donde nadie lo conociera y donde pudiera estar a solas, sin escuchar sermones ni peroratas de cualquiera. El narrador nos introduce en los rasgos psicológicos del personaje: «Allí estaba triste y melancólico, sin hacer más que estarse en la cama lo más del día» (p. 87). Un rasgo narrativo que no comparten las novelas llamadas «picarescas» es que sus personajes no se afectan por la depresión, y continúa: «Lo que hacía era pasar su vida a solas, servido de sus criados, hasta que supieron el embuste de su amo: conque corridos de haber servido a otro peor que ellos, se despidieron avergonzados de su empleo. Quedó solo con su ama, a la cual encargó le buscase un muchacho que le sirviese; hízolo como le había menester. Era de quince años, el más agudo del orbe, el más entremetido que alicionaron bufones ni hipócritas. En breves días lo supo su amo y, en el encerramiento que tenía, no quiso perder el saber aquella habilidad; y así la aprendió, saliendo único en la fullería y diestro en toda flor, cosa que para no ser engranados aprenden algunos, que después se valen della cuando necesitan de ventura» (p. 88). Trapaza aprende de otros bellacos y diestros en el arte de engañar en el juego y así supera su estado melancólico.

El arte de jugar es saber engañar fingiendo no hacerlo; hay que ganar y saber perder, al menos dejar saber que se pierde para poder seguir ganando. Esa vida le genera inestabilidad y sus días dependerán de qué tan bien le vaya jugando; pero a la vez, lo hará pensar más en todo lo que podrá ganar, el síndrome del jugador. Mas en ese espacio garitero hay siempre manos más diestras y más capaces de timar, Trapaza al lado de ellos tan solo es un pobre aprendiz. El mundo de los tahúres genera reglas propias y cuando se juega por dinero ya no es un acto lúdico, el metálico le agrega otra dimensión al juego, se convierte en algo muy serio pero sigue siendo un juego. Aún más, el juego en esas condiciones compromete la vida del jugador y paradójicamente lo que se juega es sólo dinero; en esa conceptuación ¡la vida vale!

El vicio, el juego, de nuevo, ¡cuándo en la literatura dejará de asociarse a la pobreza! Peor aún es ver cómo el Estado es el más interesado en regular el juego y percibir ingresos de él, ya que cuando no se juega bajo las normas estatales entonces, el juego es declarado ilegal. Estaríamos muy cortos con esa apreciación sino extendemos esto al consumo del alcohol, el tabaco, los negocios sexuales, el consumo de alucinógenos, el porte de armas, etc. Hoy en día esa concatenación de prohibiciones les son dadas a los chicos cuando cumplen cierta edad. Algo luctuoso que se asocia al monopolio de la violencia también en manos del Estado, pues ya en España se podía hablar de un Estado bien configurado en los comienzos del siglo XVII.

Si recordamos a Guzmán, también era un jugador empedernido, y dada su habilidad conseguía ganar buen dinero, asimismo lo perdía todo y le daban de palos hasta dejarlo casi muerto. Así acontece con Trapaza, por ello estuvo siempre pronto a huir y para ello consigue un criado, Varguillas, quien avieso como su amo se arrostra en las situaciones difíciles y termina siendo amigo del bachiller. Es ahora su «alter ego» en todos los episodios y compartirá de igual manera el dolo de sus actividades, de esa manera el autor consigue agilizar la narración. Se entera de que en Salamanca le apodan «el bachiller Trapaza», burla mejor que esa no podrían encontrar, lo que también le da título a la obra que leemos; fijémonos en que no es él quien se ha llamado a sí mismo «el bachiller Trapaza». Es la esfera social la que que así lo reconoce, haciendo referencia a sus bufonadas. También le ocurrió a Guzmán cuando pasó por casa del cardenal, lo hizo como bufón y fue el hazmerreír de todos; ahora Trapaza «era la gracia en Salamanca» (p. 94). Pero Castillo Solórzano no quiere que tomemos esto como un hecho y con frecuencia le recuerda al lector que es literatura.

La instancia narrativa tiene conciencia de que está divirtiendo a los lectores, lo dice también con una digresión: «Sólo un despejo como el sujeto desta historia se pudo atrever a quedarse en Salamanca en menor esfera de aquella en la que se quiso introducir. ¿Pero si no lo hiciera, qué materia tuviera este volumen para llegar a crecer en provecho de los que tratan de divertirse»? (p. 94). El autor intervendrá abruptamente en la narración otro par de veces; todo con el objeto de recordarle al lector que es literatura lo que lee y que se trata de divertirlo. En esto encontramos otro distanciamiento frente al personaje; más aún, frente a las novelas que le precedieron. No tiene ningún interés en marcar de didactista su obra y mucho menos de introducir elementos adventicios de la conciencia moral como el libre albedrío.

Con el nombre de Don Guacoldo (nombre que procede de un héroe de La Araucana) aparecerá Trapaza con las imposturas de un señor que ostenta el título de caballero. Lo simpático es que todos a su alrededor se lo creen, el nombre seduce, atrae a quienes aún no lo conocen. Hay en la esfera social una moralidad que se acomoda a quien tenga un buen nombre, es permisiva con él pues lo asocian a la riqueza y el poder, pero ¿qué ocurre con los pobres? Esa misma sociedad es intransigente con los débiles, así estén dotados de habilidades.

Se enreda de nuevo con otra mujer que como casi todas en este tipo de novelas, termina siendo maltratada por el texto ya que suelen derivar en prostitutas, ladronas, brujas, celestinas, etc., sólo es suficiente agregar descalificativos sociales. Los pormenores de su convivencia con ella, de nombre Estefanía, son de vital importancia en el discurso narrativo, pues es por venganza de ella que él es denunciado en su impostura y enviado a galeras, donde purga por tiempo su pena. Pero como parte de los avatares de estas novelas, ella, una vez prostituida, se fuga con su amigo y para conseguirlo acusa a Trapaza de un delito que no ha cometido. De nuevo la historia se repite y Trapaza va detrás de las rejas, pero sin que antes le den un paliza que lo deja casi muerto. Si recordamos bien, Guzmán fue un par de veces a la cárcel acusado de delitos que no cometió; asimismo, Don Pablos.

Si pensamos un poco, aquellas prisiones injustas y repetidas no parecen ser anecdóticas, podríamos otearlas en esta relación de términos, mientras menos poder se tenga y más débil socialmente sea la persona, más fácil le será que sea confundida o que tenga que probar su inocencia frente a confusiones o falsas acusaciones, algo típico en esos medios; desde aquella época al día de hoy, esto no ha cambiado. Para ello el mismo Estado favorece bajo el rótulo de sospecha, todo ese tipo de actuaciones. Así entonces, aquellos personajes fueron enviados a prisión precisamente por lo que nunca hicieron. Aquello por lo cual debieron haber sido castigados nunca llegó a oídos de la justicia; recordemos el timo de Guzmán a los judíos prestamistas, nunca pagó cárcel por ello.

La prisión le dolió más al bachiller porque era injusta, sabemos que «era animoso el pobre y sufrió el dolor con gran tolerancia y, en vez de quejas, comenzó a brotar sátiras contra los escribanos y jueces. Ya el lector podrá entender qué tecla tocaría, si seguía la opinión vulgar el atormentado, no la verdad que pasa» (p. 126). Como podemos colegir, las diatribas del que padece la injusticia van destinadas a los que la ejercen y por extensión, al mismo sistema de justicia. Esta experiencia directa con el modo de proceder de la justicia es característica de los personajes de estas novelas, por ello la burla a quienes la ejercen. Vale la pena destacar la intervención constante de la instancia narrativa en el transcurso de las historias contadas, pues con ella se crea un lector más activo de acuerdo con sus capacidades.

Como lo hemos indicado, la técnica del distanciamiento del personaje, que la ha explotado tanto el arte escénico, funciona aquí apelando al lector, pero no sólo en la diégesis de la obra sino en la diacronía novelesca de la que toma ejemplos de Guzmán con tono burlesco, por ejemplo, hace mofa de la recurrencia de Mateo Alemán a las construcciones retóricas del sermón en Guzmán de Alfarache en su estructura narrativa: «¡Oh cudicia, lo que haces! ¡Oh miseria, a qué de bajezas te pones! Ninguno ha tenido las dos, que con la primera no se haya visto en muchas afrentas y con la segunda no haya gastado más que hiciera un generoso. Baste de sermoncito y volvamos a Trapaza» (p. 140). Esta intervención bien señala que lo que interesa de la narración es el personaje, aquí Castillo Solórzano no quiere moralizar ni mucho hacer disquisiciones éticas.

Trapaza ha escarmentado en carne propia la injusticia contra los más débiles, ahora que sabe cómo hacerlo se aprovecha del Santo Oficio y acude a ellos para cobrar sus venganzas personales y de esta manera saldar cuentas con sus enemigos. Por supuesto, no era una tarea difícil en aquel siglo, en particular cuando la intolerancia hacía gala de un recto proceder. Pero también tenía que sobrevivir y viaja a Sevilla cambiándose de nombre, pero le va tan mal que allí se hace servidor de un señor Tomé, «Don Tomé de Rascahambre, no porque la pasa, mas porque, sin renta, aguarda a comer de lo que graciosamente le dan en esta casa todos los días. Pasa plaza de medio bufón aunque su linaje no lo merece y entretiene la vida desta suerte». Su andar lo hace más bufón y es con ello que halla gracia donde va, recibe techo y algo para el vientre. El hambre no es uno de los temas recurrentes, como sí lo es en el Lazarillo, el Buscón y Guzmán; en aquellas obras el hambre está por todos lados, mucho más quienes aparentan no ser pobres, pero lo disimulan bien, pues era una vergüenza padecerla; a propósito comenta un historiador: «(…) los europeos valoraban suficientemente los buenos años. Se teme más el hambre cuando se ha huído de ella y su retorno se hace insoportable». (Valdeón, Julio. La alta Edad Media. Madrid: Rei Andes, 1994, p. 89).

Al final de estas historias, finge de nuevo ser hombre de alta nobleza y prepara su matrimonio con Serafina, una rica heredera. Es descubierto por su mujer Estefanía con quien vuelve después que había empezado con ella al comienzo de sus aventuras. Ella lo denuncia, es tomado por impostor de noble y caballero, dado de palos, y castigado. Posteriormente «Estefanía se arrepintió de haber sido la causa del mal de Trapaza, ya que no tenía remedio: tan repentina es la cólera de una mujer fundada en los celos que es comparada a la pólvora, presta a hacer daño» (p. 294).

Trapaza es de nuevo un galeote en el Mediterráneo, de allí sale y se ofrece a su majestad Felipe IV para servir en la carabelas que lo aguardaban para las Indias, ni más ni menos; el autor promete que nos aguarda la segunda parte de esta obra para entretenimiento y gusto, agrega que se va esforzar para conseguirlo si le compran bien este libro.

Hace ya algunos años, un estudioso de la lectura crítica planteó: «El autor hace sus lectores (…) si él los hace bien —esto es, hace que vean lo que no han visto antes, los mueve a un orden nuevo de percepción y experiencia que unidas— él encuentra su recompensa en los lectores que ha creado». (Booth, Wayne. The Rethoric of Fiction. Chicago: Chicago UP. 1961, p. 98). Este planteamiento ya lo había hecho también José A. Maravall cuando estudiaba el arte barroco, sus explicaciones daban con el punto al mostrar como los pintores del barroco español con sus obras fueron creando también un público con mayor capacidad de apreciar el trabajo intelectual de los pintores; el culmen de estas elaboraciones lo tuvimos en la gestación de Don Quijote, la maestría de Cervantes fue capaz de crear ese lector que pudiera recoger las novelas de caballerías, las pastoriles y las llamadas «picarescas» en un obra que en español sigue siendo, digan lo que digan, nuestro referente para la novela.

___________

* John Jaime Estrada. Nacido en Medellín, Colombia. Graduado en filosofía en la Universidad Javeriana, Bogotá. Estudios de teología y literatura en la misma universidad. Maestría en literatura medieval en The Graduate Center (City University of New York , CUNY). Es PhD. en literatura medieval castellana en la misma institución. Actualmente es profesor asistente de español y literatura en Medgar Evers College y Hunter College (CUNY). Columnista de la revista literaria Revista Cronopio. Miembro honorario del CESCLAM-GSP, Medellín. Miembro del comité de la revista Hybrido e investigador de filosofía y literatura medieval. Su disertación doctoral abordó el periodo histórico de las relaciones entre el islam, judaísmo y cristianismo en Castilla durante los siglos XI–XIV. Investigador personal de tales interrelaciones a través de la literatura medieval castellana, en particular en la obra el «Libro de buen amor». Es autor de la tetralogía «De la antigüedad a la Edad Media».