Es quizás esta circunstancia la que conecta Cien Años de Soledad con la idea de lo que somos los colombianos desde el punto de vista de la antropología cultural, parcialmente o nada desencantados todavía en sectores enteros de la población, inmigrantes míticos, mágicos, agoreros y religiosos desplazados desde las aldeas aún culturalmente encantadas, rumbo a las ciudades donde se habrán de descomponer, debido a la marginalidad y a la miseria urbanas, en delincuencia y desesperanza. Néstor García Canclini habla en estos casos latinoamericanos de hibridaje cultural (Néstor García Canclini: Culturas híbridas, 1990) para dar cuenta de la coexistencia sin conflicto en nosotros de varios mundos mentales. Universos mentales superpuestos, entre los cuales quiero destacar, incluso, el racionalista «a la brava», que se deriva de los procesos de escolaridad formales y obligados, y que termina coexistiendo con los mundos míticos, mágicos, religiosos y agoreros provenientes de las tradiciones culturales, todavía absolutamente vigentes.

¿Qué sucede, entonces, a una cultura y a una mente, cuando el encantamiento y el desencantamiento coexisten y se dan la mano en una misma unidad mental, en medio de un tiempo mental pasado que sin embargo hace parte sustancial de nuestro presente, ahora «mass–mediático» y de alguna manera un tanto alucinado, cargado de mensajes hedonistas y consumistas dirigidos a las masas marginales que no tienen siquiera con qué comprar una lenteja? Vivir, disfrutar la contemporaneidad televisiva es una buena forma de sacarle el cuerpo a las exigencias racionalistas de la modernidad, con todo lo que esto significa en términos de las pérdidas que, respecto el principio de la esperanza, trae consigo el desencantamiento moderno. Sin embargo un lector, cualquiera que él sea, culto o no, desencantado o no, cuando se sumerge en las páginas de Cien Años de Soledad, lo primero que advierte es que allí todo sucede de un modo que le permite re–conocerse y des–conocerse al mismo tiempo, es decir volverse a conocer en la distancia de lo que un día fue él mismo o fueron sus padres, así ese pasado hubiese sido el de su propia infancia superada.

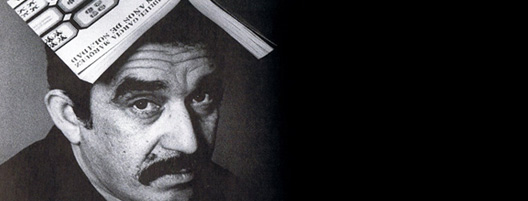

Leer Cien Años de Soledad, desde cierto punto de vista adicional, dejarse llevar por su maravillosa lógica primaria donde impera la inocencia del mundo, representa igualmente un cierto retorno al estadio infantil, en el sentido del encantamiento que domina a todo ser humano a esta edad de oro. Las cosas ocurren como si dentro de todo lector contemporáneo hubiese, en estado de resistencia larvada, una zona mental nunca suficientemente racionalizada, jamás desencantada del todo, que se resiste al desencantamiento. Zona interior un tanto a–histórica, donde ocurre el feliz desencuentro con esa otra parte del psiquismo humano del hombre moderno o simplemente contemporáneo, cuando entra en contacto con la obra de arte que le propone un mundo medio–loco contrario a su racionalidad normalizada. Que es lo que sucede con la lectura de Cien Años de Soledad, donde sucede esa extraordinaria experiencia empática de la zona no desencantada del lector, con aquella «racionalidad desquiciada» que gobierna las conductas y los acontecimientos en la novela emblemática de García Márquez.

He vuelto a leer hace apenas unas pocas semanas Cien Años de Soledad y he podido comprobar en mí mismo lo que estoy diciendo. Resulta de nuevo encantador introducirse en este mundo de medio–locos por anacronismo, donde hasta las mujeres aparentemente sensatas y que parecen tener sus pies bien puestos en la tierra se muestran chifladas de otro modo, en cuanto saben enfrentar lo peor como si lo más extraño y catastrófico hubiera sido ya anunciado desde siempre y ellas lo estuvieran esperando como quien sólo aguarda el cumplimiento sin asombro de la premonición. Un mundo en el que ya no podría considerarse a plenitud el nuestro, donde todavía domina la mentalidad encantada y donde las relaciones de causalidad entre los hechos y sus consecuencias se encuentran gobernadas por los mitos intactos, la mentalidad agorera y hasta la magia.

Encantador, pienso, porque algo debe conservar uno todavía de todo esto en términos de añoranza de una edad de oro mítica y de necesidad de asombro, no obstante el agudo proceso de racionalización de la existencia en que cada quien se encuentre comprometido para fines prácticos y productivos. El alquimista, tanto como sus búsquedas y sus sueños, como ya se sabe, no pertenecen ya a nuestro tiempo y por lo tanto devienen absolutamente anacrónicos, vistos desde nuestro presente realista y «científico». El alquimista pertenece por derecho propio a épocas pasadas, cuando no era visto como un despistado sino como un hombre de ciencia; y, sin embargo, lo encontramos ejerciendo a destiempo su oficio en la aldea encantada, en cuyo taller se consume ensimismado al experimentar con la materia, mientras las mujeres de la casa cumplen con su obligación de mantener la dinámica doméstica con los pies en la tierra, esperando y enfrentando los desastres anunciados como si no estuviera sucediendo nada extraño alrededor. Entre tanto árabes, indios y gitanos recorren las páginas de la aldea encantada con su cabeza y su sistema de valores en otra parte, en una extraña mezcla de mentalidades y de temporalidades históricas cuyo componente común no es exactamente el de la modernidad desencantada sino el de la pre–modernidad aldeana, mítica–mágica–agorera–religiosa.

Pero, hay algo extraordinario aquí, algo que es quizás lo único que, sin querer, conecta los acontecimientos y los personajes de Cien Años de Soledad con el tiempo y con la realidad presentes. Hablo del permanente tono de fracaso que rodea los acontecimientos, del derrumbe de los principales emprendimientos, de la derrota de los experimentos del alquimista cuyo único éxito se reduce a la fabricación de pescaditos de oro, de la estruendosa inutilidad de todo. Nada sale como ha sido previsto. Lo que se espera de un modo ocurre del otro, incluso al revés o de manera absolutamente inesperada. Cuando se trata de precipitar un acontecimiento se produce lo contrario. La causalidad real se impone a veces implacable ante los ojos del lector, que presencia desde su asiento la locura de los personajes que viven, piensan y actúan en otro mundo mental encantado, pero a quienes la realidad les presenta en todo momento para su cobro las facturas.

Desde este permanente cobro de cuentas, por medio de los reiterados fracasos y acciones inútiles, es que podemos advertir también la chifladura de los personajes encerrados en un mundo cuyo contenido principal no es tanto la soledad, que no existe entre ellos mismos, sino más bien su radical aislamiento por anacronismo en el tiempo y en el espacio, respecto de la modernidad y los procesos de civilización que dominan en el «otro mundo» que existe más allá de la ciénaga infinita y que en Macondo muchos presienten.

Los acontecimientos de la aldea encantada, en realidad, no están afectados por la soledad propiamente dicha, a no ser que por soledad se entienda el disloque mental de los personajes en cuanto al espacio y el tiempo. En Cien Años de Soledad no hay, ciertamente, soledad. Lo que sí podemos encontrar es desconexión total respecto del tiempo presente, racionalista, secular y desencantado.

Ha llegado el momento de hablar de la relación de causalidad racionalista, propia del mundo que la modernidad algún día se propuso desencantar.

La mente desencantada suele pensar la relación de causalidad en términos racionales. Si me levanto de la cama y mientras me despierto sentado introduzco mi pie derecho en la pantufla izquierda, la mente desencantada interpreta el acontecimiento como una equivocación sin importancia y nada más. Entonces procede a poner la pantufla equivocada en su lugar y punto. No queda flotando en el aire ninguna sospecha de nada, ninguna premonición. Pero la mente encantada, presa de la racionalidad agorera, de inmediato supone que se encuentra en presencia del anuncio de un acontecimiento extraordinario. Si de repente en una clínica desencantada por la ciencia médica nace un niño con cola externa, es decir con algunas vértebras adicionales de coxis, o viene al mundo con un dedo de más, la mentalidad racionalista, propia de la ciencia médica, explica el hecho como un fenómeno genético derivado de las informaciones y órdenes erradas del DNA; en cambio, la mentalidad mítica encantada interpreta la situación como un castigo por años esperado, consecuencia del incesto o de la vida descarriada en que se han sumergido las criaturas.

Esto significa que delante de un mismo hecho de la naturaleza, existe la posibilidad de levantar, al menos, una doble interpretación: la mítica–agorera y la racionalista. La literatura, entonces, se da sus licencias y elige los mundos mentales humanos que más le interesan, y es tal vez por esta misma razón que se convierte en el instrumento más penetrante de las complejas realidades humanas, de las culturas en su hibridaje y de las mentalidades colectivas, de sus grietas y complejidades. Veamos esto de otro modo:

Estambul, de Orhan Pamuk, premio Nobel de literatura en el año 2006, es la reconstrucción espléndida de la cultura y de las formas de pensar y de vivir que dominaron durante cierto tiempo en aquella ciudad ahora en derrumbe, cuya esencia identitaria es la amargura, la melancolía y el tono crepuscular de los espíritus por causa de aquel esplendor perdido. Estambul, según el autor Nobel hijo de Turquía, representa de algún modo la resistencia del pasado esplendor en la derrota del presente, el desconcierto y la amargura de la mentalidad colectiva estambulí en medio de semejante escenario, la quiebra de los sueños del pasado otomano, de los anacronismos simbólicos respecto de una contemporaneidad que se impone y que todo lo aplasta.

Este poderoso y conmovedor efecto literario lo advierte de inmediato el atento lector al sumirse en aquellas maravillosas páginas y no tarda en atribuirlo a los juegos y a los desencuentros del tiempo, al anacronismo de lo que está siendo agobiado por la lógica real de la actualidad, todo lo cual equivale a su vez a los juegos de la cultura como entrecruzamiento de mentalidades que se enfrentan, mientras al mismo tiempo resisten y agonizan coexistiendo.

El mundo del Occidente racionalista, frío, eficaz y de cierta manera aburrido, donde todo cuanto sucede se encuentra atado a la previsibilidad y el cálculo racional, es tal vez el que más disfruta de Cien Años de Soledad, y debe andar por ahí la clave de su éxito entre los buenos lectores y de su «boom» editorial por todas partes, sobre todo en los países industrializados. Las mentes ordenadas y cartesianas de Occidente, dominadas por la razón y el cálculo que todo lo tornan previsible, desencantadas por efecto de la ciencia, la técnica y la rutina que imponen la racionalidad y la previsibilidad, al leer la novela entran en un recreo infantil fascinante donde lo insólito es posible y donde nada ocurre de la manera como la razón «normal» puede sentarse a esperarlo.

Este absoluto desorden de todo, esta aguda inutilidad en el esfuerzo, este perturbador sinsentido resultan encantadores en un mundo como el actual, gobernado por el principio de la eficacia, de los rendimientos netos traducibles en asientos contables y por el ethos de lo útil. En la aldea encantada los mejores emprendimientos terminan en el fracaso, en lo contrario de lo previsto, casi siempre con efectos al revés de como se los espera. El tiempo se muerde la cola, es cíclico y no se parece en nada al tiempo lineal que domina el mundo moderno (Michael Palencia–Roth: Gabriel García Márquez: la línea, el círculo y las metamorfosis del mito, 1983).

Nada más fascinante que la chifladura, es cosa que ya conocemos desde El Quijote. Y de nuevo debo insistir en que es el fracaso absoluto de los emprendimientos, esa manera de moverse a ciegas en redondo y sin la menor posibilidad de romper el círculo del tiempo y del espacio y trazar la línea del horizonte para la acción futura, lo que a mi parecer conecta mejor este mundo de chiflados y despistados, a través del contraste, respecto del universo del lector y el sentido de realidad en que éste se encuentra instalado. Ciertas mujeres, que en la novela parecen encarnar el orden y la sensatez, sólo consiguen transmitir esta característica en razón de su carácter práctico, aunque nunca por su pertenencia a un mundo mental realmente desencantado y moderno. Ellas también permanecen presas del mismo encantamiento que encandila a sus hombres, a pesar de que en razón de su helado pragmatismo parezcan sensatas. En Cien Años de Soledad, estas mujeres de que hablo son la antena a tierra atada a las patas de los hombres que aman y que andan comprometidos en sus chifladuras por el mundo cerrado y endogámico de Macondo. Con paciencia infinita, ellas los dejan hacer sus chifladuras inútiles casi sin inmutarse y con resignación de sabias, porque desde su comienzo, según ellas, el mundo se encuentra predestinado a que suceda lo que debe suceder, en círculo, a ciegas.

EPÍLOGO

En el año de 1968, por ciertas circunstancias del destino recalé en Cartago, en el extremo norte del Valle del Cauca, donde me desempeñé durante año y medio como Juez de la República. No había pasado un mes de mi llegada cuando conocí a un personaje bastante maduro y serio, responsable y buen esposo y padre de familia, propietario de la papelería más acreditada y tradicional de la ciudad. Me invitó a un café y nos pusimos una cita al caer la tarde de aquel mismo día, en el café Marovi. Quince días después me convidó a su casa, de patio central y corredores enladrillados, en medio de un impenetrable secreto que de verdad me intrigó. Yo adivinaba que este personaje quería confesarme algo que tenía atrancado en el pecho. Al entrar a la sala, su esposa me atendió con dulce de mamey servido con galletitas de sal. Al rato ella desapareció de la escena y don Gabriel me pudo decir al oído lo que ella ya sabía: «Sígame, doctor, que deseo mostrarle algo». Pasamos por un corredor, donde había un pastor alemán amarrado de una cadena a la pata de una vieja mesa que hacía las veces de escritorio, refugio de papeles arrugados y documentos viejos cargados de polvo. Luego desembocamos en un angar, apenas iluminado. «Estoy haciendo un avión», me dijo, inclinándose encima de mi oído.

Yo no había leído todavía Cien Años de Soledad, aunque sí Pedro Páramo, de don Juan Rulfo. Corría el mes de febrero de 1968. Entonces Don Gabriel quitó de encima del aparato la tela de lona que lo cubría. Yo quedé estupefacto. Le dimos una vuelta en redondo al aparato y me dijo: «como puede observar, ya estamos próximos a terminar, no faltan sino los últimos detalles de la cola». En ese instante eran las siete y media de la noche y vi entrar al angar a un hombre moreno, flaco, espigado, bicicleta en mano. Se acercó a saludar y en el acto lo reconocí: era Palomino, el fotógrafo de la calle real, que tenía la colección más completa de imágenes de los muertos de la época de la violencia de los años cincuenta en la zona del norte del Valle del Cauca, casi todos degollados, doblados sobre la hierba.

Durante el día, Palomino atendía su casa fotográfica y en la noche ayudaba a don Gabriel en lo del avión. Imagínense ustedes lo que estaba sucediendo en mi cabeza racional. El fotógrafo se sirvió él mismo una taza de café humeante y fresco, de un termo que había dispuesto encima de una pequeña mesa de trabajo y se fue hasta la trompa del avión, desde donde con un ojo cerrado miró hacia la cola. En el angar se produjo un silencio de hielo. Entonces Palomino dijo: «Don Gabriel, pienso que este avión todavía está muy largo». Don Gabriel encendió un cigarrillo Pielroja y dijo, con una calma aterradora que me cortó la respiración: «entonces vamos a cortarle un pedazo». Serrucho en mano, Palomino se trasladó hasta la cola del aparato y le cortó un pedazo de aproximadamente un jeme. Luego regresó a la trompa, cerró de nuevo un ojo y dijo: «parece que ahora sí estamos en lo que estamos». No estoy inventando nada, señores, esto lo presencié y se quedó para siempre en mis recuerdos. Jamás, hasta hoy, escribí nada sobre este episodio, por temor posterior a ser considerado un copista de García Márquez o una especie de Isabel Allende con pantalón. Pero falta algo más: (Continua…Página 3)