SER BALLENA…¿PARA QUÉ?

Por: Rocío Vélez de Piedrahita*

La demostración que hicieron con las ballenas fue impresionante.

Es cierto que aquel era el primer viaje de Manuel y tal vez por eso lo asombraba tanto la cercanía de animales que sólo conocía en libros de láminas o en documentales sobre el mar. Manuel se sabía –sonreía al reconocerlo– montañero; pero en el asunto de las ballenas había algo más de fondo que incomprensiblemente lo turbaba, removía fibras recónditas en forma oscura; sensaciones inesperadas en una gira superficial de turismo.

Este viaje le cayó del cielo. Rifaron un pasaje entre los empleados de más de veinticinco años de vinculación a la Empresa y Manuel dijo el nueve. No pensó decir nueve, ni ese número tenía sentido o asociación especial con nada; lo dijo porque le tocó el turno de decir y ya habían dicho ocho y cinco y otro más y tal vez nadie había dicho nueve.

La fiesta, con la cual celebraban el aniversario de la Empresa, estaba ya caldeada –risotadas, intercambio de pareceres estimulados por el licor que ayudaba a conocerse e incrementar las relaciones entre directivas, mandos medios y empleados como él, de confianza, de toda la vida–, cuando le gritaron que viva, bravo, felicitaciones, te lo mereces, nadie mejor que usted, se ganó el pasaje, y el propio gerente, ahí mismo, improvisó una licencia de diez días para que pudiera disfrutar plenamente.

Plenamente es palabra que sugiere abultado, mucho, a fondo. ¿Cómo lograr todo eso con un solo pasaje? Tan compenetrado estaba con sus posibilidades económicas, siempre al borde del desequilibrio, que ni siquiera pensó en comprar otro, irse acompañado. (–Fuera del pasaje hay que comer y hospedarse… Deben ser como $100.000, si van dos personas… ¿A cuenta de qué había dicho nueve? –Aunque uno vaya solo hay que comprar cualquier carajada y traer regalos para los niños y para Doris, y a mi mamá que se va a poner feliz…).

Con tanto palmoteo y estridencias en la ponderación de su suerte, quedaba descartada la posibilidad de renunciar al trofeo; no podía desairar la generosidad del gerente y la junta, rebajarse frente a todos sus familiares y amigos al mostrar el exiguo resultado de veinticinco años de dedicación a su trabajo.

Se sentaba a las ocho de la mañana frente a la ventanilla que lo separaba de la clientela, en una silla cómoda, anatómica, con rodachinas para alcanzar con facilidad y prontitud los recibos del kárdex a la izquierda, folletos explicativos amontonados detrás y las listas de inventario de repuestos en el cajón del estante a la derecha. Su boca quedaba a medio camino entre la hendija baja –para intercambiar facturas, billetes, comprobantes– y la perforación circular por donde debía hablar al cliente; éste por su parte, de pie, tenía la boca equidistante del círculo y el borde superior de la ventanilla, por la cual los diálogos, constantes, monotemáticos, repetitivos, se realizaban con el cliente encorvado y Manuel en vilo al borde de la silla, con el cuello tendido.

– El repuesto 23 27 T.E…

– El repuesto…?

– Sí, 23 27 T.E.

– No lo tenemos.

– Ayer llevé dos, me falta otro; y me dijo que tenía más.

– 26 27?

– 23 27 T.E

– ¡Ah! Perdone, creía que era 26 27 V.P.; ¡Gregorio!, traéme un 23 27 T.E. para el señor.

– ¿De contado o tiene cuenta?

– No, no tengo. Perdón, ¿Que qué?

– Que si tiene cuenta.

– Ah, sí…

Etc.

Veinticinco años.

¡Viajar! Vagamente deseaba viajar pero ahora con el tiquete en la mano pensaba en sus cuatro frases de inglés, en la necesidad de ir bien vestido, que no fueran a confundirlo con una mula, a tenerlo por sospechoso. Y uno llega allá y… ¿Por dónde empieza a viajar? ¿Cómo se viaja?

– Oíste Doris, ¿Vos no querés usar ese pasaje?

Doris también quería, hipotéticamente, viajar; tenía amigas que viajaban frecuentemente y con lo que compraban para revender, sacaban el viaje; podría cuadrar algo con alguna…¿Pero la casa?, ¿Los niños?

– ¿Y a vos quién te arregla la ropa y la comida?

Tenía conocidos que viajaban con amantes. Pero él no tenía una amante, ni una amiga lo suficientemente amiga como para justificar el gasto.

Tuvo que sacar algo de los ahorros, volverlos dólares y salir a conocer Miami, lugar de origen de la cacharrería plástica, repuestos de toda clase, anclaje y centro de la mafia, vivienda de los que quieren exiliarse en país fino y seguir hablando español.

Cuantos viajeros conocía, hablaban de su visita al ‘aquarium’, y fue lo primero que en materia de turismo le ofrecieron en la oficina del motel. Por eso estaba ahora, lelo, frente a las tres ballenas de lomo negro y barriga blanca, oyendo las explicaciones y viéndolas agitarse entre la piscina ovalada donde se realizaba el ‘show’.

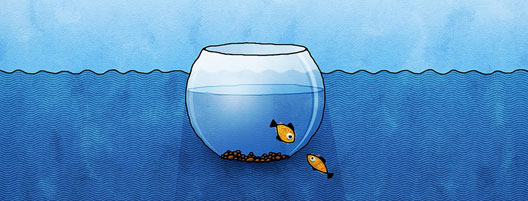

Agitarse era la palabra más acertada, porque los inmensos mamíferos difícilmente podían dar un coletazo sin tocar el borde opuesto de lo que debía parecerles poncherita para baño de pies, con agua recogida.

Su inglés era insuficiente para ir a cine, conversar, leer prensa; pero le alcanzaba para orientarse, alimentarse y, con ayuda de las ballenas mismas, entender lo que sobre ellas decían por el altoparlante. Además su insuficiencia idiomática se vio forzada por la pasión enervada con la cual se concentró en los animales.

La naturaleza con paciencia de siglos –Dios con generosidad sin límites– las había dotado más allá de lo imaginable. A una voz del entrenador y con el ofrecimiento de un premio, la más grande de las tres, se enderezaba y con apenas unos metros para impulsarse, levantaba por sobre el agua sus toneladas de músculos y poderío. ¿Cuántas toneladas? ¿A cuántos centímetros sobre el nivel del agua? Manuel no entendía, absorto y sin respiración, frente a la mísera desproporción del trofeo: tres pececitos que sacaron de un balde.

Las ballenas domadas, dóciles, indefensas, seguían demostrando de cuánto eran capaces, a medida que el musculoso entrenador, imberbe casi, salpicando de humor sus explicaciones, iba enumerando lo que aquellos “monstruos” estaban en condiciones de hacer. Tenían un oído sutil, finísimo, hecho para detectar enemigos, obstáculos que sin esfuerzo –¡eran dueñas del océano!– podían salvar en poco rato de pujante nado. En profundidades enormes, a su medida, en círculos concéntricos que se expanden de un continente a otro, podían llamar suavemente a sus compañeros –una sirena no lo haría mejor–, expresar satisfacción o su deseo. Ahora mostraban en el ‘aquarium’ esa facultad de comunicarse con una fina gama de sonidos, emitiendo un chillido que a Manuel le parecía alarido de herido indefenso, tal vez estertor de ira, metálico, entrecortado.

En el océano aspiraban bocanadas de alimento sin tener que exhibirse una y otra vez a una voz de mando que controla su comida; y resoplaban gustosas el jocoso surtidor que va señalando la ruta de su libre solaz.

Manuel se sentía indispuesto. Tal vez tenía hambre; se comió un gran perro caliente y siguió indispuesto. Se tomó un refresco, se movió hacia la sombra: peor. Ya pensaba en vomitar.

Terminado el ‘show’ lo obligaron –de muy buen modo pero lo obligaron– a salir. Bajó las escaleras para seguir mirando en el sótano a las tres ballenas sobrevivir entre la pecera; pegó las manos y la frente al vidrio, hipnotizado. ¿Con cuánto tropiezo iban a dar vueltas en la misma dirección, tropezando unas contra otras, dándose contra el vidrio, a un kilómetro apenas de su mar, ese inmenso mar para el cual fueron hechas? ¿O tal vez atrapadas desde pequeñas, no sabían ya defenderse en su hábitat y la inmensidad de un mar profundo las asustaba?

Cerró los ojos y se vio trabajando. Detrás de la ventanilla que lo separaba de la clientela, con el kárdex de recibos a la izquierda, los folletos atrás, las listas de inventario en el estante de la derecha. El mundo ancho, grande, abierto; el sol inmenso, lluvia tenue, montes, valles, aire; y él con voz para comunicar su angustia, pulmones para aspirar los olores hasta embriagarse, piernas para correr, brazos para estrechar, garganta para reír y cantar… sentado en su cómoda silla con rodachinas, veinticinco años.

Abrió los ojos. ¡Qué torpeza!, en pleno Miami, su primer –tal vez su último viaje–, y el desperdiciando momentos preciosos pensando en su trabajo: ¡es lo que llaman vicio! ¿Estaría enviciado a trabajar?

Anunciaban el próximo ‘show’ y Manuel pagó de nuevo para ver las ballenas. La segunda vez entendió mejor: el cerebro de aquellos tres animales estaba planeado con más perfección que la más perfecta computadora, para realizar increíble número de sutiles manifestaciones cuya enumeración despertaba asombro y aplausos entre los turistas. Como chiste el domador enfatizó que ese cerebro no era ni la centésima, ni la millonésima parte del cerebro humano y sin embargo ¡a ver!, un premio al que se tire al estanque y suba, derecho, y salga del agua para tomar unos dulces con la boca…!

Las risas ahogaron un sollozo de Manuel que con los ojos cerrados para no ver más las ballenas, con la cabeza entre las manos, repetía:

–¡Mi cerebro! ¡Mi cerebro!

Regresó tres días antes de lo previsto: agradeció al gerente la licencia, a los compañeros les dijo que se había gastado demasiado a prisa el dinero; a Doris que la casa le hacia falta.

Y volvió a su cómoda silla de rodachinas a la ventanilla transparente, con tremenda amargura en el alma, que se prometió a sí mismo nunca más volver a viajar.

_______________________

*Roció Vélez de Piedrahita es una reconocida escritora antioqueña. Ha escrito ocho novelas entre ellas Terrateniente finalista en el concurso Nadal de 1978 y la Cisterna en 1971; autora de un estudio sobre la obra de cuatro escritores de la colonia; una Guía de Literatura Infantil y del texto El diálogo y la paz, mi perspectiva sobre el proceso de paz del Presidente Belisario Betancur. Colaboradora del Magazine Dominical de El Espectador entre 1955 y 1982, fue columnista de El Mundo y actualmente es columnista de El Colombiano.