PRIMER DÍA DE CLASES EN EL BRASIL Y OTROS CUENTOS

Por Jorge Reinel Pulecio Yate*

Fue un día de verano antes del Carnaval, pero el ambiente ya era de carnaval. El termómetro marcaba 34 grados centígrados y en el reloj de la pared central, junto al portal de la entrada, faltaban 5 minutos para las 2 de la tarde. En ese momento llegaron todos los que, intuí, serían mis compañeros de estudios de teorías económicas durante los siguientes dos años en Brasil; llegaron afanados, repartiendo besos y sonrisas entre ellos, como si fueran viejos conocidos de carnavales ya vividos. Recuerdo que los besos eran dos si se trataba de hombres y tres si era con mujeres.

A las dos en punto estábamos sentados en forma de herradura en torno al más viejo del salón. De inmediato se presentó: era Alonso; saludó primero a los «latinos» —que entonces supe éramos 5 entre 18— y lo hizo en perfecto español, o castellano como dijo él, y luego a los brasileros, en portugués. De ahí en adelante la clase fue en portugués, pero falando devagar, muy despacio, para que entendiéramos los «latinos».

Tres horas duró la primera exposición del profesor Alonso, con un interregno de diez minutos para intentar un cafesinho cerrero, imposible de tragar. Yo, sin saber una palabra de portugués, entendí todo o casi todo, menos eso de que nosotros somos «latinos» y ellos, los brasileros, solo brasileros. No entendí.

En verdad yo habría olvidado por completo mi primer día de clases en la Universidad Estadual de Caminas, en Sao Paulo, si no hubiera sido por el detalle de Glaucia. De entrada, cuando ella se sentó justo frente al profesor, le noté los ojos azules y los pantaloncitos cortos muy blancos, casi transparentes, típicos del verano y del carnaval. Pero luego, con el esfuerzo por entender el portugués y por tomar apuntes, me olvidé casi por completo de ella y de sus ojos de mar. Al final de la jornada el calor arreció, a pesar del aire acondicionado. Entonces Glaucia se dio sus mañas para soltarse, poco a poco, su brasier de copa ancha, primero de la manga izquierda y luego, de un solo tirón, de la manga derecha, con tan mala suerte para ella y buena suerte para mi memoria, que el elástico portador fue a parar a los pies de Alonso.

¡Ahí comenzó el carnaval!

EL CARNAVAL DE GLAUCIA

Cuando Furnas, en Minas Gerais, era la segunda mayor represa del mundo, a mediados de los años ochenta del siglo pasado, servía para todo: para navegar a vela, pescar con caña o con atarraya, ver atardeceres, dibujar fantasmas, tomar baño tibio, escuchar el silencio, ocultar amores, ganarle tiempo a la vida, conquistar recuerdos, ascender a las estrellas, adivinar el futuro, servía para todo. Pero los brasileros de entonces solo la usaban para extraer energía y agua para su gran industria. Por eso decidimos con Roberto Cuhna Junior, el «dueño» de Furnas, aprovechar la Semana Santa para tomarle una foto.

Viajamos 353 kilómetros desde Campinas, en un Volskwagen mas bien pasado de moda, probando viandas campesinas y frutas exóticas por las veredas hasta llegar, al atardecer, a la mayor de las islas doradas de Furnas.

En verdad eran dos islas: una grande, de 110 hectáreas y la menor, de casi una hectárea, unidas por un puente de madera colgante.

Llegamos hasta la isla menor, en una colina suave como un seno de Glaucia, dominada por una gran mansión.

En el cielo se dibujaban fantasmas y monstruos marinos que aparecían y desaparecían raudos, dejando sobre el mar de Furnas sus sombras pasajeras. La brisa del sur se hizo tempestad y el sol se enrareció sin ocultarse por completo. Los lugareños bajaron las maletas y yo mi cámara de los recuerdos, una Canon profesional OS-3.600.

Al final, no llovió. Roberto, nuestro anfitrión y compañero, se dedicó entonces a enseñarnos la mansión de la colina.

Tenía siete ambientes. Primero, la cocina: en el centro, el fogón de nueve puestos; al lado del ventanal, un tablón rústico que servía de comedor, formado por un solo cedro, que guardaba espacio para 91 comensales, 45 a cada lado y en la cabecera el puesto del padre de Roberto. Pero él nos explicó que en ocasiones especiales ese puesto era cedido al general que presidía entonces la Junta Militar de Gobierno. Las alacenas se distribuían en los costados, junto a cinco refrigeradores yertos. Los tiestos relucientes estaban colgados del techo, como decorando el firmamento.

Luego nos llevó a los aposentos: eran 47 cuartos bien diseñados, cada uno con dos camas y decoración esmerada, enmarcando un jardín y una fuente. Seguimos al inmenso salón de juegos de cartas, bingos y sortilegios. Pasamos al salón de los billares, el futbolín, el ping pong y otros deportes de mesa que no recuerdo. Enseguida cruzamos un largo zaguán, empedrado de mármol y de azulejos fríos, que va a dar a una taberna larga aromatizada de rones, vinos y maderos. Alguien había puesto ya músicas del nordeste. Al final de la taberna había un lugar para sambar y otro para danzar capoeira. En el sótano quedaba la cueva de los licores añejos.

El quinto ambiente era un gran barco de fierro, maderos y cueros, que se adentraba en el mar de Furnas como 30 metros; se sentían las olas, daba mareo.

Después Roberto nos llevó hasta la azotea. Era cielo abierto. Cuatro telescopios apuntaban a las constelaciones tempraneras. Allí perdimos la noción del tiempo.

Por último, visitamos el más bello de los lugares de aquella semana de los recuerdos: el sitio de la oración y del recogimiento. A la izquierda, un altar católico, con custodia, crucifijo de plata y portador de incienso. Al centro, un lapidario lugar para rabinos y textos del oriente. Más a la derecha, una gruta para ofrendas de candomblé y rezos a orishas. Por fin, al extremo derecho, había una gran pirámide con listones de cobre reluciente en las aristas, de seis metros de altura y una alfombra voladora en el centro. La vimos todos al tiempo. Glaucia dio un gritó como de loba en celo. Arrojó todos sus trapos al suelo, incluso sus calzoncitos azul tierno y desnuda, con el resplandor de la luna sobre su piel de fuego, se entregó al cielo.

Cargué entonces mi camarita del recuerdo y le disparé a Glaucia mil fotos, fotos que no revelo.

EL DUEÑO DE FURNAS (UNO)

—Ahora voy a contarles, mis niñas, por qué ayer abandoné la hacienda paterna de Furnas, la más bella de Minas Gerais, cuando me enteré cómo fue que mi padre, el abuelo de ustedes, se hizo dueño y amo de esas tierras ancestrales.

—Ya les conté que el primer Vogel que llegó a Brasil desde Alemania se dedicó a cultivar caña de azúcar en el nordeste, pero que cuando se casó con la abuelita Julie de Lambrossiere, que era francesa, ella le puso la condición de que vendiera las tierras y los esclavos, y por eso terminó el abuelo fundando bancos y casas de seguros en los pueblos del sur. Hasta ahí está todo claro, ¿verdad?

—Sí, pá’. —Contestaron todas en coro.

––Bueno, sigamos.

—Pero antes déjenme contarles una anécdota muy importante para entender todo lo que pasó: desde siempre, a la hora del almuerzo, la abuelita Julie organizaba a sus doce hijos, cinco hombres y siete mujeres, en el comedor de la casona, arriba en Teresinha, en Rio de Janeiro, allá donde a ustedes les gusta jugar a las escondidas; los organizaba de forma que todos pudieran ver hacia el atril. Nadie podía hablar mientras se comía, ¡aún durante el postre! Entonces ella leía capítulo tras capítulo «El Capital», un libro grueso que parece una Biblia pero que fue escrito por un alemán, Carlos Marx. Lo leía en francés.

—Oh! ¡Qué chata! ¡Estaba loca la abuela! —Protestaron todas, casi en coro.

—¡Pues no. No estaba loca! ¡Ella era marxista y su marido era banquero! Eso era todo.

—Sí, pero tú nos has enseñado que en el postre se puede conversar, y se pueden contar chistes… —Protestó Pérsida, la menor.

—Bueno pero eso es ahora. Antes ni en el postre podían hablar los niños. Mucho ha cambiado… Pero no me distraigan, volvamos a la anécdota.

—El punto es que al final, de los doce hijos de la familia De Lambrossiere Voguel, seis son marxistas y seis son banqueros. Todos vivos, gracias a Dios.

—Pá, y mi abuelito Roberto, es taxista o es banquero? —Explotó de nuevo Pérsida.

—Jajaja mi linda Pershi, de «taxistas» se quedaron casi todos mis tíos marxistas. Y ahora yo seré «taxista», porque ya les conté que ayer me enteré cómo fue que mi padre, vuestro abuelo, se hizo dueño de Furnas.

EL DUEÑO DE FURNAS (DOS)

—Primero fueron los indios Xixingai los dueños de Furnas. Luego los migrantes hugonotes, entre los que estaba mi bisabuelo. Después las tierras se repartieron entre colonos de mil colores, cuando la larga marcha de Carlos Prestes. A mediados del siglo XX, Jusselino Kubitschek las expropió para construir la represa más grande del mundo. Mi padre, Roberto de Lambrossiere Vogel, banquero de profesión, compró las tierras no inundables después de «la cota 800», o sea, más allá de los 800 metros de altura. Ahora, cuando yo soy el único heredero de Furnas, de sus atardeceres y de las olas, de las cascadas y de las cuevas insondables, de los ecos de historias no contadas, les heredo a ustedes, mis hijas del alma, este cuadro aún sin pintar. Es lo último que me queda. Véanlo. Me lo acabo de imaginar.

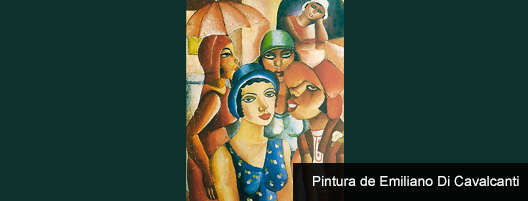

—En la parte baja deben aparecer el mar de Furnas, los cultivos de café, las casas de los peones —allá, a lo lejos, como desdibujadas—, y la mansión de la hacienda un poco más cerca. En lo alto del cuadro estará el cielo atormentado de Furnas, ya sin aves. Y en el centro, en primer plano, la risa plena de Glaucia, con sus ojos verdes de madrugada o sus ojos azules del atardecer. Glaucia estará de tul, pero vestida, como para dejar que la desvista Pedro —mi compañero de estudios del tercer mundo—. Y a contraluz, entre las brumas de Furnas, estará diseñada la pinta desgreñada de un estudiante latino que fue testigo de esta historia, pero cuyo nombre casi no recuerdo.

____________

* Jorge Reinel Pulecio Yate. Originario de la región amazónica de Colombia, es Economista de la Universidad Nacional de Colombia, con estudios de posgrado en la Universidad Estadual de Campinas (Brasil), en Teoría Económica, y en la Universidad Internacional de Andalucía (España), en Impactos territoriales de la globalización. Es profesor jubilado de Economía de la Universidad Nacional de Colombia y director de la Fundación Amazonia y Vida. Fue Secretario de Desarrollo Económico de Bogotá y Secretario de Educación en el departamento amazónico del Caquetá. Entre los libros académicos publicados destacan: «La apertura en Colombia. Costos y riesgos de la política económica», Fescol (1991); «Economía para todos», con otros autores, Fescol (1995); «Globalización, competitividad y pertenencia regional. Guía metodológica para Colombia», CID-Universidad Nacional de Colombia (2003). En el ámbito de ficción tiene publicado el libro «Amor y guerra en el Amazonas», Planeta (2015).

Es maravilloso!

Muy bien camarada

Excelente.