INÉS Y LA ALEGRÍA

Por Almudena Grandes*

Harina, la que admita.

Cuando entré en la cocina, me encontré los mármoles relucientes, el suelo recién fregado y ningún cacharro a la vista. Todavía no eran las ocho de la mañana, pero la cocinera y su ayudante se habían marchado ya.

Respiré hondo, apoyé las manos en la tabla de amasar y cerré los ojos. Mi corazón latía a un ritmo descompensado, frenético, como el mecanismo de un juguete de cuerda a punto de romperse, de saltar alegremente por los aires en una cascada de muelles y tornillos diminutos para no volver a funcionar nunca más, pero mi cuerpo, mi rostro, mis manos mantenían el control, una apariencia de normalidad que me resultaba imprescindible aunque no hubiera nadie cerca para mirarme. Tardé unos segundos en percibir los olores propios de una cocina recogida, lejía y jabón, humedad y limpieza, un aroma humilde, doméstico, que me serenó como si pudiera acariciarme con sus dedos.

A pesar de que nadie me había adiestrado, ni siquiera educado para trabajar en una cocina, algunos de los grandes momentos de mi vida habían sucedido en habitaciones despejadas, luminosas, de paredes revestidas de azulejos y superficies de mármol impoluto, pequeños mundos blancos, tan ordenados como aquel donde acababa de quedarme sola. Quizás por eso, mientras los últimos habitantes de aquella casa se preparaban para abandonarla, yo decidí ponerme un delantal y hacer rosquillas.

Harina, la que admita, recordé, y abrí los ojos, levanté las manos de la tabla, sacudí los hombros para ponerme en marcha. En la despensa encontré tres paquetes de un kilo, y calculé el resto de los ingredientes sin dificultad, tantas veces había hecho la misma receta. Aparté nueve huevos, un kilo de azúcar y la leche que había sobrado del desayuno, casi un litro. Alguien debía de haber avisado al lechero de que no pasara aquella mañana, pero con eso tenía suficiente. Mantequilla no. El 20 de octubre de 1944, medio kilo de mantequilla era demasiado hasta para la cocina de un delegado provincial de Falange Española, pero la hermana Anunciación usaba manteca de cerdo cuando no había otra cosa, y eso mismo iba a hacer yo.

Cuando empecé a rallar los limones, las manos me temblaban. Me raspé la yema del dedo índice un par de veces y tuve que hacer una pausa para advertirme a mí misma que no podía permitirme el menor accidente, en la mano derecha no, y en aquel dedo menos. Seguí rallando más despacio, y al terminar, comprendí que lo mejor sería amasar por tandas, porque yo no era una repostera tan experta como la hermana Anunciación y quería que aquellas rosquillas me salieran muy buenas, tanto como las mejores que hubiera hecho en mi vida. Reuní la tercera parte de los ingredientes en una artesa, metí en ella las dos manos hasta las muñecas, y mientras movía la masa con todos los dedos me fui sintiendo mejor, más segura.

La textura aceitosa, suave y blanda, en la que iban disolviéndose los granos de azúcar, los grumos arenosos de la harina, al mezclarse con los huevos, con la leche, la manteca derretida y el licor que decidí incorporar en una dosis que doblaba la habitual, para convencerme a mí misma de que estaba cocinando sólo para hombres, relajó mis músculos y refrescó mi cabeza con ese don ligero y húmedo, fresco y esponjoso, que las masas dulces, y hasta las saladas, sabían contagiar a mis dedos. Desde que desperté bruscamente del sueño donde había sucedido lo mejor de mi vida, la cocina era el único lugar donde aún sentía que tenía una piel, donde la piel aún me daba alegrías.

—Señorita, quería pedirle un favor…

Aquel día de septiembre de 1936, todo había empezado ya, y sin embargo, fue entonces cuando empezó todo.

—Es que la reunión de esta tarde, ¿te acuerdas de que te dije que iba a salir? Bueno, pues nos acabamos de enterar de que el gobierno ha militarizado el local, y yo he pensado… Como esto es tan grande y nos hemos quedado las dos solas… ¿A usted le importaría que nos reuniéramos en la cocina?

Virtudes y yo llevábamos un mes y medio viviendo solas en casa de mis padres, y aunque le había pedido muchas veces que volviera a tratarme de tú, como cuando éramos pequeñas, se dirigía a mí con una desconcertante mezcla de intimidad y respeto, como si ella tampoco acabara de creerse lo que nos estaba pasando. Las dos teníamos la misma edad y nos conocíamos desde siempre, porque era la nieta del ama de llaves de la casa, y de pequeña vivía con nosotros, en el cuarto de su abuela. En aquella época, estábamos siempre juntas, pero cuando cumplió siete años, su madre la reclamó, se la llevó a Carabanchel, y no regresó hasta que las dos ya habíamos cumplido quince, con una cofia almidonada y un uniforme de doncella. Mientras lo llevó puesto, nunca supimos muy bien cómo tratarnos. Yo le tenía demasiado cariño como para darle órdenes, y ella parecía tener siempre miedo de dirigirse a mí con menos respeto del debido, así que al principio, las dos nos poníamos coloradas cada vez que nos cruzábamos por el pasillo, y después tampoco fuimos capaces de encontrar una manera de hablar. Hasta que llegó un día en el que todas aquellas cosas dejaron de tener importancia.

—¡Inés…! —el 19 de julio no había amanecido aún cuando alguien, algo que al principio no supe identificar, me arrebató bruscamente del sueño—. ¡Inés, por favor, despiértate!

La noche anterior no me había resultado fácil dormirme. Pocos españoles, si es que lo logró alguno, durmieron bien el 18 de julio de 1936. Yo no fui una excepción aunque, de esa extraña manera en que a veces descubrimos que sabíamos de antemano algo que acaba de suceder, sin haber sabido que lo sabíamos, la verdad es que de alguna manera estaba al corriente de la situación. Mi hermano Ricardo llevaba meses conspirando, y yo no sabía exactamente cómo, ni para qué, pero sí sabía con y contra quién. No hacía falta demasiada imaginación para encontrar la pieza que faltaba en aquel rompecabezas.

—Anoche, en el baile del Casino… ¡Qué pena que no estuvierais allí! Fue estupendo…

Mi prima Carmencita había venido una tarde de mayo a tornar café con su novio, uno de esos amigos con los que mi hermano se encerraba algunas tardes en el despacho de papá. Los ojos le brillaban de emoción mientras contaba su gran aventura del día anterior, cómo había ido con unas amigas, por la mañana, a un almacén de semillas de la calle Hortaleza, a comprar dos kilos de alpiste, cómo lo habían repartido en unos saquitos que se cosieron al forro de sus vestidos de noche, cómo entraron en el baile como si tal cosa, y mientras bailaban, fueron esparciendo el grano a los pies de los oficiales del Ejército que bailaban a su vez con sus novias, hasta que dejaron el suelo del salón hecho un gallinero, que era exactamente lo que pretendían.

—A buen entendedor… —remató Carmencita, mientras su novio, mi hermano, mi madre, mi hermana Matilde y mi cuñado José Luis se reían, celebrando la brillantez de la estratagema.

Yo no me reí. Quizás, todo empezó en realidad en aquel instante, porque no me reí, a mí no me hizo gracia la hazaña de mi prima.

Carmencita tenía casi dos años más que yo, y una singular especie de éxito congénito que multiplicaba nuestra diferencia de edad por varias cifras en el mismo instante en que abría la boca. Cuando estábamos quietas y calladas, yo parecía la mayor de las dos, porque era más alta, demasiado para el gusto de la época, y tenía los hombros, el pecho, las caderas más pronunciadas, demasiado para el gusto de la burguesía de la época, y músculos de amazona, demasiado deportivos para el gusto de las madres casamenteras de la burguesía de la época. Tenía además una cara alargada, de rasgos marcados, los pómulos salientes y la boca muy grande, que era demasiado distinta a las de las muñecas que proclamaban desde los escaparates de las jugueterías un canon de belleza en el que el rostro de Carmencita encajaba como un guante. Quizás por eso, a mí nadie me había llamado nunca Inesita, pero el espejismo de mi superioridad se desvanecía en el instante en que mi prima empezaba a asentir con la cabeza, para darse la razón a sí misma, mientras murmuraba, sí, sí, sí, sí, sí, con los labios fruncidos.

Todo lo que ella decía, todo lo que pensaba o hacía, revelaba la inexpugnable seguridad en sí misma de quien no sólo no duda de llevar siempre razón, sino que carece además, no ya de respeto, sino hasta de curiosidad por las opiniones de los demás, que nunca le parecerán dignas de llamarse razones. Carmencita era un prototipo de fascista española antes de que el fascismo español existiera. Cuando éramos niñas, ese aplomo me acomplejaba, me empequeñecía hasta lograr el prodigio de borrarme en su presencia, pero a aquellas alturas me producía un efecto muy distinto. En mayo de 1936 ya había descubierto que, en realidad, lo que pasaba era que Carmencita me caía gorda, aunque tal vez nunca habría llegado a una conclusión tan sencilla, tan confortable al mismo tiempo, si otra de mis primas no me la hubiera puesto en bandeja.

Yo era la pequeña de todos los nietos de mi abuelo, y Florencia, a la que siempre habíamos llamado María, la mayor de los sobrinos de mi padre. El suyo había muerto cuando era una niña. Al llegar a la adolescencia, mi tía Maruja decidió que no podía con aquella muchacha rebelde, indisciplinada y peleona, que no parecía hija suya, y por eso la envió, sin demasiadas lágrimas, a estudiar al extranjero, Francia primero. Inglaterra después. Durante largos años no volvimos a verla, pero en las apuestas que mis tíos y mis padres cruzaban en voz baja en las fiestas familiares, ninguna palabra se repetía tanto como perdida, o su variante, aún más siniestra, echada a perder. En el invierno de 1933, casi les fastidió comprobar hasta qué punto se habían equivocado.

Mi prima volvió a Madrid acompañando a un pianista uruguayo, de piel muy blanca y pelo muy negro, largo como el de los trovadores medievales, a quien presentó como su prometido. En aquel calificativo se agotó su cautela. Enseguida se corrió la voz de que él nunca la llamaba María, sino Florencia, porque ella había decidido renunciar a su primer nombre y usar solamente el segundo, pero esa, con ser llamativa, no fue la única novedad. La hija pródiga de mi tía Maruja, que era tan alta, tan ancha de hombros como yo, llevaba vestidos de satén y de raso, tejidos livianos, brillantes, que le sentaban estupendamente, aunque, o quizás porque, se le pegaban a las caderas cuando andaba y dejaban ver sus piernas, la falda justo por debajo de la rodilla. Había quien juraba que la había visto con pantalones, y todos pudimos ver que llevaba el pelo más corto que su novio, la nuca al aire, que se pintaba los ojos con un lápiz negro y cremoso, como los que usaban las mujeres árabes, que fumaba con boquilla y hasta que se tragaba el humo. Sin embargo, este completo catálogo de horrores no encajaba en absoluto con la imagen de la desgraciada tirada en el arroyo que las autoridades de mi familia le habían asignado tantas veces. Mi prima estaba guapísima, bien alimentada, bien vestida, y cargada de sortijas en todos los dedos, aunque ninguna relucía tamo como sus ojos de persona feliz, de esas que no necesitan la aprobación de nadie para disfrutar de su suerte.

El novio de Florencia, Osvaldo, había venido a Madrid para dar un concierto en el Teatro Real, pero en realidad frieron tres los espectáculos que dieron juntos. Al primero no pude asistir, porque todavía tenía dieciseis años y mi madre era muy conservadora al respecto, pero escuché la crónica de Carmencita, que ya frecuentaba los bailes del Ritz y hallaba un oscuro placer en repasar en público el escándalo que Florencia había formado al bailar un tango con el uruguayo.

—Pegados, pegados, pero pegados como lapas —y juntaba las palmas de las manos para dar más énfasis a su descripción, acoplados como animales, de verdad, ¡qué vergüenza! La gente les hacía corro, claro, porque ella… ¡Venga a meter la pierna entre las piernas de él! Y él… ¡Venga a tirarla al suelo para levantarla después! Yo ya no sabía dónde meterme, en serio.

—No seas tonta, Carmencita —mi hermano Ricardo, que también había estado allí, intervino para defender la modernidad, como hacía siempre por aquel entonces—. Les hacían corro porque bailan muy bien. Los tangos se bailan así.

—¿Sí? Pues yo no bailo así, desde luego. Y no creo que ninguna mujer decente tenga que despatarrarse de esa manera para bailar ninguna pieza.

El segundo espectáculo, el concierto del Real, sí tuve la suerte de verlo, y sobre todo, la de escucharlo. A mamá, a quien pude acompañar sólo porque mi padre me cedió su entrada en el último momento, diciendo que se lo veía venir, no le gustó el repertorio, pero tuvo que reconocer que Osvaldo era un pianista admirable, y hasta lamentó que no hubiera escogido para la ocasión música de verdad. Lo que mi madre entendía por «música de verdad» se reducía al barroco alemán y la ópera italiana. Los románticos ya le parecían estridentes, y de la arrebatada modernidad de las piruetas que Prokofiev y Stravinsky habían compuesto para los Ballets Russes de París, habría preferido ni oír hablar, pero tuvo que escucharlas, porque eso fue lo que tocó Osvaldo aquella noche, fragmentos de Romeo y Julieta, de Pelruschka y de El pájaro De fuego, que provocaron una reacción furibunda en el auditorio. A los diez minutos, la mitad de los abonados del patio de butacas empezaron a levantarse, estrellando los asientos de sus butacas contra el respaldo para hacer ruido, antes de salir taconeando por el pasillo con la barbilla tan alta como si les hubieran lanzado un guante. Parecía que el teatro se había quedado vacío, pero cuando sonó la última nota, el público del Paraíso, donde se agolpaban los músicos sin dinero y los estudiantes del Conservatorio, y los melómanos de los palcos más altos, más baratos también, desencadenaron una ovación interminable, salpicada de unos ¡bravos! tan fervientes que obligaron a Osvaldo a hacer dos bises, entre ellos una pieza de la Iberia de Albéniz que, bajo todos los arpegios y virtuosismos imaginables, no era ni más ni menos que la Tarara si, la Tarara no, la Tarara, madre, que la bailo yo.

—¡Qué barbaridad! —y esa melodía, que por fortuna dejó para el último lugar, acabó de provocar la indignación de la mía—.

Esto ya es el colmo, vamos, ¡qué falta de respeto! ¿Pero qué se habrá creído que es este teatro, para venir a insultarnos a todos con semejante cencerrada?

Sin embargo, las críticas fueron excelentes, tan entusiastas las de esos periodicuchos modernos como El Sol y El Heraldo, de los que no se fiaba ningún miembro de mi familia, como la del Abc, que era el único diario respetable para su gusto. Envalentonada quizás por la unanimidad de aquel éxito, la tía Maruja convenció a Florencia para que asistiera con su pianista a la fiesta de cumpleaños de su cuñada Carmen. Aquel fue el tercer espectáculo que dieron en Madrid, y para mi gusto, el mejor de todos.

—¡María! —dijo la homenajeada al verla entrar, fingiendo que se alegraba mucho de tenerla en su salón—. ¡Qué alegría!

—Llámame Florencia, tía —respondió su sobrina con suavidad. después de plantarle dos besos tan falsos como los que había recibido de ella—. Me gusta más.

—¡Desde luego, a quien se lo cuentes…! —entonces, Carmencita, con la dosis suplementaria de seguridad que le daba estar en el salón de su casa, se atrevió a pronunciar una sentencia condenatoria sin dejar de darse la razón con la cabeza—. Mira que te ha servido a ti de mucho conocer mundo, sí, sí, sí, sí, sí, para volver con ese nombre pueblerino, que huele a vacas, y que llevamos todas como una cruz… Y en ese instante, Florencia, que había sido bautizada como Mana Florencia, igual que Carmencita era Carmen Florencia, mi hermana, Matilde Florencia, y yo, Inés Florencia, todo en honor a tina tradición ancestral, que había sido escrupulosamente respetada hasta que la generación anterior a la nuestra la relegó al segundo lugar de todas las partidas de nacimiento, se paró en seco, se volvió a mirarla, y habló desde lo alto de una torre imaginaria, tan alta como si entre ella y nosotros hubiera espacio de sobra para un mar de nubes.

—¡Qué gusto oler a vacas, a campo, a aire fresco! —y, por si fuera poco, sonreía—. Cualquier cosa mejor que el olor a brasero, a rebotica y a sacristía, de una familia un orgullosa de no haber salido nunca de este país inculto de conquistadores de pacotilla. Lo mejor de España son los establos, querida. Los establos, y la gente que vive en ellos. Ya os gustaría a vosotros ser tan elegantes.

Eso dijo, y después, mientras mi tía Maruja fingía un desmayo para no tener que enfrentarse a su primogénita, y el rostro de los demás iba pasando del blanco del asombro al rojo de la indignación, sin hallar palabras para expresar ni el uno ni la otra, María, ya para siempre sólo Florencia, cogió del brazo a su novio y se marchó con él para no saber jamás cómo la recordaría su prima Inés, con la que no había llegado a hablar ni una docena de veces en toda su vida. Nunca tanto como en la primavera de 1936, cuando todo cuanto ocurría a mi alrededor, el suelo del salón de baile del Casino rebosando alpiste, parecía suceder sin otro objeto que darle siempre la razón.

—¿No lo entiendes, Inés? —porque cuando recobraron la serenidad suficiente para analizar aquel imperdonable exabrupto, concluyeron que Florencia se había pasado al enemigo, que hasta aquel momento había sido cualquiera que osara llevarles la contraria pero, desde su victoria electoral de febrero de aquel mismo año, no era más que el gobierno del Frente Popular—. Les estábamos llamando cobardes, cobardes gallinas, por no poner coto a esta vergüenza, ¿no lo…?

—Si, sí, Carmencita —la interrumpí—. Lo he entendido.

—¿Y no te divierte?

—Pues… —y busqué una fórmula para esquivar la respuesta que buscaba, aunque siguió sin parecerme divertido—. Ingenioso sí es.

En aquella época, yo ya había empezado a pensar por mi cuenta, aunque eso aún no lo sabía nadie, quizás ni siquiera yo misma, en la inmejorable familia de gente de orden en la que había nacido. Mi infancia, plácida y confortable, almidonada como las sábanas de hilo entre las que dormía, transcurrió en un país de puntillas blancas, donde todo cuanto existía, mi ropa y la de mis muñecas, las cortinas de mi habitación y las de su casita, la colcha de mi cama, las colchas de sus cunas, mis pañuelos y hasta las repisas de mi cocina de juguete, estaba rematado con una monótona variedad de primorosas tiras de encaje.

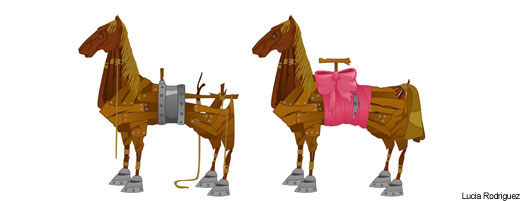

Cuando cumplí trece años, miré a mi alrededor y decidí que las puntillas no me gustaban, pero nadie tuvo en cuenta mi opinión. Tampoco la escucharon un par de años más tarde, cuando me obligaron a renunciar a la equitación, quizás porque los caballos eran el único elemento de mi vida que no podía adornarse con puntillas.

Mi hermana mayor, que había estudiado inglés y francés, música y dibujo, literatura, historia y matemáticas, igual que yo, se casó a los dieciocho años con un vestido bordado de arriba abajo y una cola de tul de varios metros, y a los tres meses ya estaba embarazada. Para eso se estaba preparando Carmencita, eso era lo que se esperaba de mi, y sin embargo, en junio de 1933, cuando el rumor de los escándalos de Florencia no se había apagado todavía, la muerte de mi padre, que cayó fulminado en plena calle, victima de una dolencia cardíaca que el mismo ignoraba, abrió en aquella estructura poderosa, indeformable en apariencia, una grieta que no cesaría de agrandarse.

Mi madre se hundió de tal manera que llegamos a creer que nunca se recuperaría de aquella desgracia. Postrada por una melancolía que iba más allá de cualquier tristeza razonable, empezó a pasarse los días enteros en la cama mientras su primogénito, Ricardo, asumía el papel de padre de familia para decidir que yo me ocuparía de cuidar a mamá hasta que se repusiera. Aquel encargo, por un lado, me pesó por lo que tenía de encierro, pero por otro me liberó de encontrar pronto marido, un tesoro que no tenía el menor deseo de poseer. Salía de vez en cuando, eso sí, con una carabina distinta en cada ocasión, para que no se olvidaran de mí y preparar mi definitiva incursión en el mercado de las solteras disponibles, el supuesto debut en la felicidad adulta, que consistía en soportar los pisotones de un montón de jovencitos granujientos sin dejar de ponerle buena cara a sus mamás, hasta que lograra alzarme con el premio gordo de un buen partido, del que nadie me preguntaría jamás si me gustaba, o no, tanto como a Florencia su pianista uruguayo. Esa era la prolongación natural del mundo de puntillas en el que había vivido durante tantos años, y por eso, a pesar del aislamiento que me iba rezagando de los compromisos de mis primas, de sus amigas y de las mías, nunca me quejé de quedarme en casa, cuidando a mamá, un empeño por el que pronto me recompensó ella misma, abandonando la cama por las mañanas para permanecer sentada en una butaca durante las horas de luz.

Pero si con la muerte de mi padre todo había cambiado muy deprisa, sin él, las cosas siguieron cambiando al mismo ritmo.

Al principio. Ricardo se propuso ocuparse de mí con la misma severidad que había padecido a mi edad, pero a principios de 1934, cuando llevaba menos de un año desempeñando ese papel, se afilió al partido que acababa de fundar uno de los hijos de Primo de Rivera, y ya no tuvo tiempo, ni ganas, de vivir para otra cosa.

—¿Qué? —tampoco dejó de ponerse la camisa de mahón azul oscuro que estrenó una tarde, en casa, para que mi madre y yo la viéramos antes que nadie—, ¿Os gusta?

Yo me asusté tanto que ni siquiera despegué los labios, pero ella le dedicó una expresiva mueca de desagrado.

—Pshhh… Muy elegante no es, desde luego. Me alegro de que tu padre no haya llegado a verte con esa pinta, porque… la verdad es que pareces un obrero, hijo mío.

—De eso se trata, mamá —mi hermano se acercó a ella y la besó en la frente—. De que todos seamos obreros en la construcción de una nueva España fuerte y social.

—Paparruchas —respondió nuestra madre—. Yo he sido monárquica toda la vida y seguiré siéndolo hasta que me muera.

—La monarquía es un estado hembra, un estado débil, madre…

—Paparruchas —repitió ella—. Siendo hembra, bastante fuerte he sido yo como para pariros a todos vosotros, así que…

Ricardo volvió a besarla y se echó a reír. Luego cogió el sombrero, el abrigo, y vino a besarme a mí.

—Espera, que voy contigo —cuando estuvimos solos, en el pasillo, le cogí del brazo y le hablé en un susurro—. Pero tú… ¿te has hecho comunista?

—¿Comunista? —él repitió mi pregunta en voz alta, echándose a reír después—. ¡Pues claro que no, Inés! ¿Cómo voy a hacerme comunista? Me he hecho falangista.

¿Si? Pues siento decirte que así es como van vestidos los comunistas. Los veo todos los días, vendiendo su periódico, cuando paso por delante del mercado de García de Paredes, y siempre llevan esas mismas camisas.

—Ya… —Ricardo asintió, sonriendo todavía—. Pero dejarán pronto de llevarlas, no te preocupes.

En eso acertó, y cuando los comunistas les cedieron el monopolio de las camisas azules, estaba ya tan metido en política que la mitad de los días ni siquiera cenaba con nosotras. Pero la Falange no le cambió sólo el horario.

____________________

*Almudena Grandes nació en Madrid en 1960. Se dio a conocer en 1989 con Las edades de Lulú, XI Premio La Sonrisa Vertical. Desde entonces el aplauso de los lectores y la crítica no ha dejado de acompañarla. Sus novelas Te llamaré Viernes, Malena es un nombre de tango, Atlas de geografía humana, Los aires difíciles, Castillos de cartón y El corazón helado junto con los volúmenes de cuentos Modelos de mujer y Estaciones de paso, la han convertido en uno de los nombres más consolidados y de mayor proyección internacional de la literatura española contemporánea. Varias de sus obras han sido llevadas al cine, y su última novela, El corazón helado, uno de los éxitos más rotundos y continuados de la narrativa reciente, ha merecido entre otros el Premio de la Fundación Lara, el de los Libreros de Madrid y de Sevilla, el Carige en Italia, y el Prix Mediterranée en Francia. El presente artículo, cedido por Tusquets Editores, es un extracto del capítulo «Aquí, Radio España Independiente» de su libro «Inés y la alegría».