UN ÁNGEL FANFARRÓN

Por Leticia Bernal Villegas*

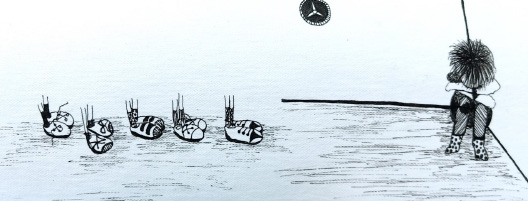

Ilustraciones de Estefanía Montoya Echeverri*

«Ser algo cándido, algo ingenuo, un poquillo tonto y unas miajas

de aturdido, se me antoja indispensable a esta niñez

sempiterna en que el hombre se agita»

(Tomás Carrasquilla)

El disgusto que su apariencia le producía lo había acompañado desde sus años mozos, años en los que el alma adquiere la conciencia de que irremediablemente se adentra ya en el escenario donde se representa la comedia humana, y el instinto de agradar aflora con toda su fuerza. Había creído entonces encontrar en trapos, adornos y perendengues el engaño y el idealismo necesarios para sortear, con más o menos éxito, el malestar que le producía su cuerpo. Presentía en las infinitas posibilidades de combinar colores y texturas, en la también infinita gama de variantes que ofrece el traje de calle, el de fiesta, el disfraz y hasta el del santo de bulto un aprendizaje del gusto y del estilo que obrara como un específico para tratar su propia vanidad. Pronto llegó sin embargo el desengaño. El trabajo no daba los resultados pecuniarios que esperaba, y no solo por las epidemias de tifo y las guerras recurrentes, sino también porque descubría una sociedad pacata y mercantil en la que el prejuicio le ganaba a la caridad.

Pero ¿era solo su vanidad la culpable de que tantas veces el tedio asomara sus orejas espantables? A esta figura, primero su madre y luego Isabel y Claudino le habían dado el título de indolencia, y él lo había aceptado y hasta la había calificado de filosófica y encantadora, porque protegía así algo más profundo: su alma, destinada, como la de aquel barrendero del convento de los dominicos, a entonar una elegía silenciosa.

Recordó entonces aquella idea que había puesto en boca de Bárbara Caballero, sobre resignarse con la fealdad pero no con la aburrición. Con ella había expresado un anhelo que nunca pudo colmar, pues si tarde había aprendido a esconder el malestar que le producía su apariencia y la tristeza que impregnaba su alma, no por eso se había resignado, y esta incapacidad para alcanzar tan alta virtud era uno de sus muchos pecados, el que de haberlo conocido el obispo Gómez Plata habría hecho con él lo que decían las consejas que hacía con los aprendices de sacerdotes en el seminario de Santa Fe de Antioquia: encerrarlo en la torre de la catedral a pan y agua.

Un sabor familiar, que más parecía un mal recuerdo, se mezcló con su saliva, y con un gesto que de tanto repetirlo en estas noches de horas extendidas se iniciaba antes de que pudiera darse cuenta, su mano temblorosa buscó a tientas, en la mesita colocada entre la silla mecedora y la cama, con la vaga esperanza de que siquiera por una sola vez Isabel hubiese olvidado confiscarle sus cigarros, y así engañar al menos por un instante al insomnio con su carga acuciante de dolores y tonterías. Pero ¡cuándo había de faltar miércoles en la semana! Encontró, sí, el infaltable vaso de agua y con una mueca de irritación intentó la difícil maniobra de beber un sorbo.

* * *

«La educación pública —afirmaban los representantes de las provincias que reunidos en el Congreso de Cúcuta, en 1821, dictaban las leyes que consolidarían el fin del dominio español y a la naciente república— es una de las primeras ventajas que los pueblos deben conseguir de su independencia y libertad». Ventaja cuya finalidad era «el sostenimiento de la religión y de la moral pública y privada». Para el efecto decretaban el establecimiento de escuelas de primeras letras, «fuente y origen de todos los demás conocimientos humanos», en todas las poblaciones constituidas por, al menos, cien habitantes, en las que se enseñaría a los niños, mediante el «método lancasteriano o de enseñanza mutua», a leer y escribir, pues, «sin saber leer y escribir los ciudadanos no pueden conocer fundamentalmente las sagradas obligaciones que les imponen la religión y la moral cristiana, como tampoco los derechos y deberes del hombre en sociedad, para ejercer dignamente los primeros y cumplir los últimos con exactitud». Se enseñaría además ortografía, religión, urbanidad y las cuatro operaciones elementales de la aritmética. Alcanzados estos conocimientos, los niños avanzarían en el aprendizaje de las gramáticas española y latina, en los principios de la retórica y la filosofía, y en aquellos «ramos de la matemática que se juzguen más importantes a los moradores de la provincia».

Con las variantes reformistas que imponían el vaivén de los intereses políticos y las luchas ideológicas en estos inicios republicanos, las dificultades geográficas y económicas para llevar la instrucción a poblaciones alejadas de las capitales de provincia, y las múltiples guerras civiles que conllevaban el cierre de los planteles educativos para convertirlos en cuarteles, cuando hacia 1864 o 1865 Tomás Carrasquilla inició sus estudios, tanto el método como tan cristianas disposiciones aún estaban vigentes, al menos en aquella escuela regentada por Dimas Arias como su único maestro.

Introducido por Simón Bolívar desde antes del Congreso de Cúcuta, el método lancasteriano resolvía convenientemente los problemas escolares de un país con limitados recursos materiales y escasos formadores: con un salón relativamente amplio para separar a los niños de más edad de los menores bastaba, y también bastaba con un maestro, porque los alumnos mayores, luego de lograr algún adelanto en el conocimiento de las letras, lo suplían ejerciendo como monitores de los más pequeños. De ahí el nombre de «enseñanza mutua».

El aprendizaje de la lectura se hacía mediante tablas murales que tenían impreso el abecedario, la combinación de cada consonante con cada una de las vocales y, al final y separadas mediante guiones, algunas palabras elementales. Era el silabario: una vez identificadas las imágenes gráficas de cada letra, los niños avanzaban en el reconocimiento del sonido que produce la unión de consonantes y vocales para, finalmente y ayudados con un puntero, pasar al deletreo. Llegados a este punto, seguía la lectura de corrido y el aprendizaje de la escritura mediante el uso, por parte del monitor, de una tabla cubierta con una arena tan fina como azúcar pulverizada, en la que trazaba con un chuzo las formas de cada letra y de cada número para ser imitada por los aprendices en sus pizarras.

La lectura de corrido se hacía en textos que expusieran, a la vez, los principios elementales de la doctrina cristiana y de la urbanidad. Clásicos eran la Citolegia cristiana o el Método de lectura práctica sin deletrear para uso de las escuelas primarias, con aprobación eclesiástica, que contenía las primeras nociones gramaticales (letras, formación de sílabas, de frases y de oraciones complejas; reglas para el uso de los signos de puntuación y los acentos), el sumario del catecismo de Astete, los deberes sociales y políticos del buen cristiano y elementos de matemáticas, y el Catón cristiano y catecismo de la doctrina cristiana, dedicado al glorioso San Casiano obispo, maestro de la niñez. Para uso en las escuelas,[1] que se abría con la señal de la cruz, seguía con las oraciones básicas de la religión cristiana, las oraciones para cada momento del día y llegaba hasta la misa y el modo de ayudar en ella.[2]

Aprender a leer era pues, al mismo tiempo, escribir en el alma de los niños la doctrina cristiana e inculcar la moralidad y, en el cuerpo, las formas de comportamiento que de ella se derivan. Labor esencial encomendada a los maestros, pues «al encargarles Dios la educación de la infancia», les encargó a la vez «la salud eterna» de sus discípulos.[3]

* * *

Si por testimonio directo de Tomás en la «Autobiografía» se sabe que dio sus «primeros pasos en la carrera de la sabiduría» en la escuela que regentaba Dimitas Arias (protagonista, años después, del relato titulado con el nombre del maestro), hasta su ingreso a la Universidad de Antioquia poco más se sabe de los pasos siguientes.

Y aunque «en historia, que es verdad —dice el canto de Guillermo el Mariscal—, nadie puede mentir conscientemente» (Duby, 1985: 39), es posible intuir que, si se juzga por el carácter de los maestros que como personajes aparecen en su obra, conservaba algo más que un mal recuerdo de aquellos sus primeros años escolares.

Ceferino Guadalete, protagonista de «Superhombre», relato transcrito al pie de la letra en Hace tiempos; Calixto o Calasancio Muñetón, el primero figurante de «Simón el mago» y el segundo de Entrañas de niño; e Isaac Montes, maestro que aparece tanto en «Copas» como en Hace tiempos, son personajes que descuellan por su autoritarismo, su ignorancia, su fealdad y hasta su falta de higiene.

Modelo de autoritarismo es Ceferino Guadalete. Oriundo de Marinilla, fue enviado por el Gobierno a La Blanca para abrir escuela de varones, y antes de pasar un mes desde su llegada ya «mandaba en el pueblo, harto más que el Cura y el Alcalde». Intervenía en lo eclesiástico y en lo civil, en lo público y en lo privado, y conservador como buen marinillo, «inflamó el culto externo» con ocasión de las festividades religiosas y patrióticas; en la escuela, y ante cualquier falta de disciplina por nimia que fuera, tomaba la palmeta y repartía «ferulazos, muy de padre y señor mío». Ególatra («del yo no lo sacaban ni con perros»), como todo dictador no soportaba que nadie se le opusiera, y cuando esto ocurría «la corajina lo levantaba del suelo» para, luego, resolverse en un ataque de la bilis, producto de su «augusta idolatría» (talante y efecto que comparte con el personaje de Agustín Alzate en Frutos de mi tierra).

Pero Ceferino no era el único que consideraba el castigo como el método educativo más eficaz y expedito. El maestro Isaac era un

aporreador de los niños […], un hombre furioso que lo ciega la cólera […]. Inventó la pela a calzón bajao. Se para en un rincón con el muchachito que va a pelar y otros dos ponen por delante una ruana, como un telón. No se oye sino el llanto de la criatura y el crujido del rejo a cuero pelao. Fuera de este uso tiene otros. Cuando la pela es de cuatro azotes para arriba, mete la cabeza del muchacho entre las piernas, para que saque bien el trasero.

Y no les iba a la zaga el maestro Calasancio: «Cogía las disciplinas y, con su voz tan desabrida y tan babosa, nos decía mostrándonos el rejo: ‘He aquí, mis discípulos muy amados, la serpiente de Moisés, con ella os conduciré, paso a paso, a la tierra prometida de la educación y de la virtud’».

Además de autoritarios, aquellos maestros eran ignorantes: de Ceferino Guadalete se afirma que «harto escasos y someros eran sus cacareados conocimientos; pero lo que no sabía lo inventaba, que para el caso es lo mismo. Bien se le ocurría, en su cacumen, que entre enseñar y engañar no existen mayores diferencias»; razón tenía, pues, el personaje de Irene Carba al enrostrarle aquello de «falsario y fabuloso»: no solo sus lecciones eran meras invenciones, también «sus peroratas y sus relatos eran copia de libros y gacetas». El maestro Hernández —reemplazo de Isaac Montes—, «aunque parecía mucha cosa, no sabía jota. Lo único que había enseñado era a hacer marchar a los niños como soldados, partirlos en cuatro filas y hacerles poner cachucha». Nicomedes Elías Cataño, apodado Brújulo y discípulo y asistente de Ceferino, es motejado en Hace tiempos de bobo y montuno, y en el transcurrir de la novela su ignorancia raya, por decir lo menos, con la ingenuidad.

A tales personalidades se les agrega la fealdad. Ceferino tiene cuerpo achaparrado y chivera hirsuta; Brújulo es descrito como «carevieja, feo y mechudo y flacuchento, que parece una lombriz de verano y con esas canillas tan garetas que parecen dos gurbios»; y Calasancio Muñetón como «un corpachón fofo y blandengo, a manera de gusano mojojoi: una cara soplada, de una amarillez postemosa; unos ojos zarcucios con pestañas erizas».

Y al describir aquellos maestros, no le falta a Carrasquilla el desagrado que le producía la falta de aseo en ellos. Caso ejemplar era el de Calasancio:

El hombre hedía. Usaba la camisa suelta, no diré lavada porque siempre se las vi sucias y con señales sangrientas de pulgas, sino que no conocieron almidón ni plancha; calzaba alpargates con medias cochambrientas; sufría de espundia y andaba como un elefante, […y] mucha greña mantecosa echada sobre la frente.

Si bien es cierto que la existencia de alguno de estos personajes no puede afirmarse sin exceder los límites que la ficción literaria impone, también lo es que con ellos Carrasquilla evoca un tiempo en el que el adagio «la letra con sangre entra» y la falta de educación de quienes desempeñaban el oficio eran proverbiales.[4] Y a la luz de la afirmación hecha por el autor en la «Autobiografía», de no haber aprendido nada en los colegios de su infancia, no resulta del todo improbable concluir que ni el rejo, ni la palmeta, ni consejos o afectos familiares fueron suficientes para evitar que Tomás faltara a la escuela cada vez que la oportunidad se le presentara, o en sus palabras, «la indolencia, la pereza y algo más de los pecados capitales, a quienes siempre he rendido ardiente culto, no me dejaban tiempo para estudiar cosa alguna ni hacer nada en formalidad».

Y sin embargo, qué de cosas aprendía Tomás por aquellos años. Si no en la escuela, en el internarse por montes y cañadas, en la puesta en escena de los ritos religiosos, y, «con esa sopería con que Dios lo dotó»,[5] en su modo de andar metido entre gentes de toda laya a la escucha fervorosa de narraciones y anécdotas pueblerinas.

* * *

De su vagar por los montes en los que transcurrió su infancia, bien porque en ellos se internaba en las tardes de hacer novillos en la escuela, o bien con motivo de los continuos viajes entre Concepción y Santo Domingo para visitar a sus abuelos, tíos y primos, de las salidas al encuentro de imágenes tutelares o de obispos, y de paseos a poblaciones más o menos vecinas que, en ocasiones, pudieron llegar hasta Santa Fe de Antioquia y la Villa de la Candelaria,[6] adquirió Tomás un conocimiento botánico que abarcó desde la yedra de San Juan («la más hermosa de nuestras flores»), las lágrimas de Obando y el jazmín de estrella, hasta el espartillo, el lengüebuey o el humilde colchón de pobre; desde el chachafruto, el caunce con sus flores como el oro, el alcaparrón y el aguacatillo, hasta la mafafa, la arrastrada vitoriera o el tarralí, pasando por plantas aromáticas, medicinales y alimenticias, por árboles frutales y maderables, por el helecho invasor y la hierba para el ganado. Y, como siempre lo supo la santa de Ávila, cuando el conocimiento y el amor se corresponden, el olvido no tiene cabida. Por eso, en la obra de Carrasquilla la descripción del paisaje lo «sensibiliza, lo sugiere emotivo ante el lector, le comunica palpitaciones del corazón, lo hace amante y amable» (Tobón, 1958: 21). Aún más: da carácter a la anécdota ficcional de que se trata. Ejemplo de ello es la representación de la pobreza en el inicio de la novela Dimitas Arias, en la que el rastrojo, formado por el palmicho, el musgo, la viravira y la yerbamora, acompaña los remiendos del tejado, el tenducho con su olor a «ratones y a viejo», la humedad del corredor y el cobertizo que sirve de cocina a aquel «cascarón de casa» donde tenía su asiento la escuela; se corresponde también con la triste humanidad del maestro y con la santa resignación de señá Vicenta.

En la misma novela, la descripción del pueblo es una declaración estética de lo pintoresco, que «rico en detalles y en combinaciones»[7] ofrece, a quien sabe contemplarlo, la sencillez que armoniza y serena el alma:

Grandiosas fábricas de vara en tierra, de bahareques, de techumbres de rabihorcado, ahora juntas, ahora dispersas; altos y bajos relieves de boñiga en muros y pavimentos; mosaicos de chorretas y rayones por dondequiera; avenidas alfombradas de yuyoquemao, de abrojo, de espadilla. Filigranas de espartillo y de helecho visten los muros de huertos encantados; sobre los aleros de paja y de terrón se espacian la verbena y la sarpoleta y se desata en bucles la acedera; extienden los morales sus espinosas ramazones a través de las verjas de macanas; por los valladares de madera preciosa de caunce y de sietecueros, se entretejen la batatilla y la batata; túpenlos y refuérzanlos el lengüebuey y el barbasco […], tal vez para que ninguna vaca invasora vaya a perderse entre aquellas formidables vitorieras que, cual las huestes napoleónicas, han sepultado las mafafas, confundido los achirales, invadido hasta el cogollo los arrogantes platanales, puesto en duda la existencia de los chiqueros, borrado las fronteras y enredado la geografía de aquellos continentes. Cual la insensatez humana que paga tributo al lodo inmundo, bordan las márgenes de El Sapero sauces llorones que lo besan; chachafrutos que le riegan sus pétalos purpúreos; borracheros que le adulan con la grosería de sus perfumes y la hipérbole de sus flores; dragos que enrojecen sus hojas por adornarlo. En las ciénagas, vestidas de espadaña, agitan los yarumos su follaje de doble faz; en las hondonadas se yergue el zarro, esa palmera de la tierra fría; en los collados ostenta la flor de mayo su ríspido ramaje y su tricolor eflorescencia; descuélgase por las breñas el colchón de pobre; el helecho se prodiga por dondequiera; y por allá, de trecho en trecho, como caricatura de custodia, se empina, desairada y grotesca, tal cual mata de girasol. Cubre este lujo pesetero de la naturaleza un riñón atrofiado de los Andes. Sobre él a horcajadas está el pueblecito.

En Frutos de mi tierra, la majestuosidad de El Cucaracho, con sus «ondulaciones esqueletadas, sus turgencias acolchadas, sus excoriaciones calcáreas», y la belleza del valle de Medellín que desde él se observa sirven de contraste a una cultura que ignora el sentido profundo de lo bello al someterse al imperio del trabajo y el dinero:

Su soñadora mirada registra el cielo: ese sol… ¿no será una onza de aquellas que se fueron, acaso para no volver? La enamora la luna: ¡son tan bellos los astros de plata! Contempla los arreboles de la tarde: ¿se desharán en lluvia de oro? El viento enredando en la arboleda le trae notas que aceleran los latidos de su corazón: es el mismo ruido, no hay duda, el ruido de los billetes nuevos y de las letras de cambio… en aquel concierto de olores cree distinguir el perfume de los cajones de pino, los efluvios del encerado y el aroma embriagador de mercancías recién abiertas.

En Grandeza, la apertura de la novela con la «balumba de matorrales que, ya en barriles, ya en trípodes de chamizo, ahora arrimados a la pared, ahora a los postes, bordean, a lado y lado, en nemorosa maraña, los cuatro corredores que enmarcan el patio» de la casa de Juana Barrameda de Samudio prefigura —memoria y presagio— la trágica perversión de un alma campesina en su afán de escalar las nuevas formas ciudadanas de la jerarquía social. Y más adelante, el jolgorio al que se entregan los medellinenses; con el pretexto de las navidades encuentra su símil en la opulenta florescencia de curazaos, alcaparrones, chirlomirlos y rejalgares; en el atavío de batatillas, agaves, zarzamoras, bellísimas, jazmines, mosquetas, suspiros, recuerdos, sanjoaquines y astromelios por cercados, aleros, tapias y portadas; en las «frondas amables y perfumadas» de aguacateros, naranjos y guayabales, y en los huertos donde «el madroño enhiesto y el ciprés luctuoso se alzan entre el follaje del café y de la caña, del maizal y de la yuca, de platanales perseguidos por los pájaros y agitados por los vientos».

Y, para no multiplicar los ejemplos, en la primera parte de Hace tiempos, conversaciones sobre amor y hechicerías desembocan en la misteriosa prodigalidad en la que se acoyuntan selva y río:

Sobre el cielo, ya apacible, se recortan las cumbres […]. A medida que asciende, acentúa el monte sus verdores, para que mejor resalten los tonos amarillentos o rojizos del ramaje joven, y lo engalane el arizá con sus escándalos de púrpura. Baja. Córtalo el río, en culebreos imprevistos, para mostrar mejor la base y estructura de esa vegetación intertropical: troncos blancos e hilados; ramajes que se desparraman; ramajes que se inclinan y besan el río; palmeras eminentes que se destacan; palmares rastreros que se traban; bejucos y maromas que se enmarañan, que ondean, que cuelgan; parásitas de hojas gigantescas que columpian sus flores y sus bellotas; troncos erguidos, oblicuos, medio caídos por tierra, cual si fuesen cerco o andamiaje que atajase las ondas del río. Y a sus márgenes, cual si le adulasen por su riqueza, plantas rígidas, plantas aterciopeladas o a pintajos […]. Y allí donde el terreno se aplana y parece deleznable, opone la orilla su máximo baluarte: el suribio, el poético suribio que da la sombra idílica y protectora […]. Tal gallardea aquella zona, en partes árida y escabrosa, en partes mórbida y ondulada, repleta de fieras, de monos irrisorios, de serpientes, de insectos y reptiles venenosos, de pajarracos pintos, de avecillas delicadas, de toda aquella fauna que zumba, que chilla, que brama, que se mata, en esta lucha sin tregua por la vida y el amor.

Sí, como bien lo anotaba Rafael Maya en 1945, Carrasquilla «tiene el amor de la naturaleza, pero sin ninguna clase de prodigalidad literaria… [y si] en ocasiones impregna la página con efluvios de auténtica y profunda poesía… parece que siempre estuviese alerta para cortar a tiempo la efusión lírica, o para oponerle, por contraste, rasgos de escalofriante realismo» (1990: 74-75).

* * *

Hasta bien entrado el siglo XX, en la mayoría de los pueblos antioqueños el culto religioso, con la puesta en escena de sus ceremonias plenas de ornatos y romerías, fue el mecanismo más eficiente para la formación y renovación de los lazos sociales, y una prolongación de sus juegos para las almas infantiles.

En efecto, en esas poblaciones que la Iglesia había ritualizado no bastaba el rezo cotidiano: alabados al amanecer, ángelus con jaculatorias en latín al mediodía, bendición de alimentos antes de comerlos y acción de gracias después, rosario al atardecer con misterios, magníficat y demás suplementos, amén de alguna oración, a cualquier hora del día, a la Virgen o a algún santo por devoción particular o en caso de necesidad, sin olvidar, por supuesto, las tradicionales fiestas de navidad con sus pesebres, sus bateas de buñuelos y natilla, de manjar blanco y de hojuelas, el rezo de la novena al niño por nacer y el canto de villancicos; la conmemoración de la Semana Santa con sus misas concelebradas, sus procesiones, sus viacrucis, monumentos y calvarios, y el infaltable festejo del Corpus Christi. Porque además de todo lo anterior, el calendario eclesiástico contemplaba visitas pastorales de algún obispo, fiestas de los santos patrones de las poblaciones, procesiones por la llegada de una imagen milagrosa llevada en andas por un cura andariego, o de un santo de bulto mandado a traer de Quito o de alguna otra provincia, novenarios, salves y mes de la Virgen. Celebraciones en las que los pueblos, a la medida de su importancia, desplegaban «todas sus industrias e invenciones, todas sus sabidurías y estéticas, todas sus galas y sus ornatos todos». Así, pues, el año estaba lleno de motivos para celebrar.

Acompañaban estas gestas religiosas el repicar incesante de las campanas; la salida de grandes y pequeños hasta los montes cercanos para dar la bienvenida a la imagen anunciada, a la banda mandada a traer de algún otro pueblo o a la chirimía que con «la nota aguda de los clarinetillos y el pun-pun del tamboril» anunciaba su llegada;[8] las andas con cristos, vírgenes, la patrona y demás santos vestidos con sus mejores galas; altares en los que campaban los telones teñidos con azul de Prusia y a los que se les prendían adornos de papel que imitaban nubes, estrellas, palomas, turpiales y otras aves, ramos de uvas y copones dorados, y de cuantos frutos, flores y hierbas dan estas tierras; la pólvora que con sus lumbres y tronamentas encendía el júbilo de la chiquillería; actuaciones de saineteros de vena jocosa y representaciones teatrales de cómicos de la legua y vecinos aficionados.

Y como religión e interés nunca fueron enemigos, eran días de bienaventuranza de costureras y sastres, que se afanaban en imitar para sus clientes los últimos figurines llegados de Medellín; de tenderos, comerciantes, estanqueros y hacedores de rifas; también para los oficiantes de las casas de juego abiertas en cualquier cuartucho, los mesones donde se vendía de cuanto menjunje comestible se tenía referencia y los toldos que llenaban la plaza con el olor de la fritanga.

Mucho enseñaron a Tomás festividades tan rumbosas, que constituyeron una de las grandes alegrías de su infancia. Y como el transcurrir individual de la vida de todo adulto no es más que una constante construcción de variaciones alrededor de las alegrías y tristezas infantiles, no solo las evocará en sus obras, también será, cuando ya no es un niño, uno de los artífices de estas puestas en escena.

Con la vivacidad y el humor que caracterizan sus crónicas, Francisco de Paula (Pacho) Rendón, coterráneo y amigo de los Carrasquilla Naranjo, narra, en su «Cronicón del Corpus Christi» (1890), los «embrollos altarísticos» en los que incurren los dominicanos sin distingos de edad, sexo o condición social, y sin excluir a sacerdote y coadjutor, al alcalde, al juez municipal ni, por supuesto, a Tomás, quien secundado por la «sastra Amalia [Salazar]» y con «veinte días de anticipación» inicia actividades: con papel, engrudo y relleno de cera construye un palomo, toma prestado de casa de los Rendón un «cornudo ovejo», con corozos simula uvas eucarísticas, «saca diseño» de su altar y aconseja en la construcción de los de sus congéneres para, al final, quedar tan orgulloso de su obra que, ante la ineficacia del agua de apio para aplacarlo, debió recurrirse a vomitivos. No describe el autor de esta crónica la belleza del altar que motivó tanto orgullo, pero por boca de mana Teresa se tiene una visión general del decorado placeño:

Cállense la boca mis hijas… ¡Virgen si hay que ver en esa plaza!… allá arriba, en la esquina de mano Pacho, echaron un navío… en agua de verdá, con pescaítos nadando.[9] A un lado la torrecita de Santa Bárbara, ¡de las cosas más lindas! El altar de mano Jesús es una cosa tan particular que eso no se sabe si es de loza o marfil, con unas columnas enredadas con flores… un tasajo de rosario con cuentas como tambores d’hilo extendido en un librón como una mesa, blanco, blanco todo aquello. El altar de Mercedes [Naranjo] es como una torre y puallá en el cocorote una paloma aliabierta que casi picotea una hostia […], un ovejo echaíto en su cruz, ¡tan querido! Pero el altar que hizo el hijo de Caro, ese sí es el que tiene qué ver: un ángel, tan lindo, tan fanfarrón él […], repechado […] con una ringlera de flor de mano y en la mitá el corazón de Jesús chorriando sangre […]. Pero lo que más me encantó fue una palomita aletiando chupándole la llaga al corazón como un tominejo (Rendón, 1954: 306-323).

Así pues, activo partícipe en la producción de tan gloriosas imaginerías, y sobre todo conocedor del papel que jugaban en el universo social antioqueño, en su labor como escritor y cada vez que las circunstancias narrativas se lo permitan, Carrasquilla demorará el devenir de los acontecimientos propios de la anécdota en curso para regocijarse en los decorados con que curas, sacristanes y beatas intentan acrecentar la piedad de los fieles.[10]

Poco comprendía del valor social de estos ritos Antonio José (Ñito) Restrepo, condiscípulo en sus años mozos de Carrasquilla y Rendón en la Universidad de Antioquia, cuando en 1916 los rememoraba como unos «dominicanos infelices, rezanderos parroquiales, acompañantes revestidos de Nuestro Amo en las administraciones de la Extremaunción a los moribundos del villorrio, monaguillos en ciernes que no hablaban sino de casullas y dalmáticas, corporales y vinajeras» (Restrepo, A. J., 1958: XVII). Poco comprendía, porque aquellas experiencias forjaban en Tomás una sensibilidad hacia las formas que se expresaría, años después, en un trabajo literario en el que confluirán una historia y una crítica del gusto y, por su intermediación, de las costumbres de sus contemporáneos. Crítica que permitió al escritor develar a través de sus personajes la genealogía, ritualizada y conservadora, de la cultura antioqueña entonces en formación.

* * *

Y Tomás aprendía también, y con cuánto placer, de la escucha de anécdotas y chistes; de consejas de espantos y aparecidos; de relatos en prosa o en verso narrados por familiares y vecinos, por los recién liberados esclavos africanos,[11] por criadas, mineros y arrieros; y de la presentación, con ocasión de las fiestas religiosas, patrióticas o simplemente «aguardienteras, de funciones de teatro, sainetes y demás enredos fiestiles».[12] Porque en aquellos años de la segunda mitad del siglo XIX, cuando el país apenas daba sus primeros pasos para labrar una cultura escrita, gentes de toda clase y condición poblaron de historias cotidianas y de fantasías la infancia de Tomás y, memorioso como era, le dieron muchos de los motivos que años más tarde recrearía en su obra.

El mismo autor ha dejado, en ocasiones diversas, testimonios contundentes de este placer: en 1896 le dice a Joaquín E. Yepes: «de muchacho era tan sumamente curioso, tan sopero, que no perdía función, aunque fuera de muerte o entierro»; igual confesión hace, en 1936, a Bernardo Arias Trujillo: «yo, desde estudiante fundillirroto, era muy metido entre los blancos»; y en carta de 1939 a Ricardo Moreno, además de agradecerle que no lo tenga «entre ojos» por las cosas que ha escrito de sus antepasados en La marquesa de Yolombó, pasa a explicarle «de dónde y cuándo sacó tanta cosa y tantas vejeces»:

Alcancé a mi padre Martín tanto que yo tenía once años cuando él cumplió noventa y siete. Yo vivía pegado a él como un perrito. Me enseñaba versos y cuentos verde-esmeralda. Mi abuela doña Isabel, que era muy timorata, vivía ofuscada con las cosas que su padre me enseñaba, y no fueron pocos los pellizcos que me propinó mamá, por contar o narrar aquellas quisicosas.

Afirmaciones que vertidas en su forma literaria en la voz de doña Rosario, y protagonizadas por los personajes de don Silverio y Martiniano, resuenan en Hace tiempos:

Allá en San Juan […] tiene [Martiniano] a don Silverio, que le enseña tantas indecencias. Aquí [en la mina de Santa Ana] aprendía las palabras tan feas y los ajos de los peones, y allá esos cuentos tan horribles, enseñados por el bisabuelo […]. Porque don Silverio no solamente se los enseñaba, sino que se los hacía contar delante de la gente.

Pero no solo el bisabuelo Martín le contaba las historias de aquella época colonial en la que las familias Caballero y Moreno ejercían su señorío sobre hombres y tierras en la antigua Yolombó. En la misma carta a Ricardo Moreno, Tomás recuerda que «oía extasiado» al «gran narrador» que fue Basilio Ceballos, a las tías Nicolasa y Antonia, «historiadoras y detallistas» y a Rudesinda, tía del destinatario de la misiva, de quien dice que «fue un archivo y una delicia».[13]

Con igual deleite escuchaba en las noches, al calor del fuego del hogar de leña o a la luz de una vela, apenas penumbra, a negras y peones los cuentos y leyendas que traídos por los españoles de quién sabe qué lejanas regiones llegaron hasta estas montañas y, en ellas, adquirieron carta de ciudadanía. Algunas veces eran las aventuras del Patojo, ese muchacho montañero que apenas salido de la infancia deja la pobreza de su casa, y armado solo de un machete resulta triunfante de los encantamientos más pavorosos; su valentía le servirá de motivo al niño–personaje Juan de la Rosa, en El Zarco, para imaginar el valor desplegado por Simón Bolívar en su campaña libertadora; y de aquel aventurero afirmará en Hace tiempos: «Este como Ceniciento o pollo pelón de la familia resulta siempre el héroe; saca avante el sentido de los humildes y despreciados: mata el gigante, ogro o culebra que tiene encantada alguna princesa; se casa con ella, y resulta rey, al fin y al cabo».

Otras veces eran las aventuras de Sebastián de las Gracias, «personaje caballeresco entre el pueblo, quien lo mismo echa una trova por lo fino, al compás de acordada guitarra, que empunta alguno al otro mundo de un tajo» («Simón el mago»). Oriundo del folclor español, eran necesarias por lo menos tres noches en las que los partícipes de la narración cantaban a dúo, lloraban y dialogaban con mucha mímica, y «según las granjerías» que obtenían,

la alargaban y la combinaban a su amaño. De aquel cúmulo de aventuras, lo que más me maravilla[-ba era] el vuelo de Sebastián en el águila, las manos en la rienda mágica, rumbando por el cielo, bebiéndose los vientos y dando vueltas y revueltas del palacio del rey a las cumbres de Monte de Oro y de estas a la Luna (Hace tiempos).[14]

Muy temprano debió escuchar también «La flor de lilolá», cuento popular al que aludirá en Frutos de mi tierra y en Hace tiempos, y del que afirma en la «Homilía N.o 1» que encontrar la flor es dar con algo «raro, peregrino, inconcebido». Según Rafael Uribe Uribe, el cuento pertenece a la tradición andaluza y

no discrepa en ninguna de sus variantes [antioqueñas] de como en España lo cuentan. El mismo rey con los ojos enfermos, que no podían ser curados sino con el zumo de la flor de lilolá; los mismos tres hermanos que parten uno tras otro en busca de ella, no hallándola los dos primeros por haber contestado poco cortésmente a una viejecita (la Virgen) que les preguntaba para dónde iban; y el hermano menor, a quien por su buena respuesta, le señala la flor, y que la coge, pero este es muerto y enterrado por sus dos hermanos; la clara fuente que brota de un hueso del niño, hueso que, al beber un pastor, clama: «pastorcito no me toques, / ni me dejes de tocar, / mis hermanos me han matado / por la flor de lilolá»; y en fin, las mismas peripecias para llegar al castigo de los culpados (2006: 426, n. 171).

En boca de un peón de El Criadero, primero, y más tarde de «mana Teresa Roldán, alias la Perrucha, una señora de mi parroquia, que asistía un ventorrillo de comestibles, trabajados en su casa», escucha Tomás una y otra vez, y con inocultable disfrute, el cuento de Peralta que con el título de «En la diestra de Dios Padre» recreará años después ciñéndose al «estilo de la vieja por ser más gráfico y pintoresco».[15]

Pero no solo la magia de los encantamientos y el valor de la bondad figuran en el repertorio infantil de Tomás (y muy seguramente de muchos niños de aquella segunda mitad del siglo XIX). Infaltables eran las fechorías protagonizadas por el Tío Tigre, el arrogante Tío Sapo «que va a las fiestas del Cielo y que ordena a las piedras que se aparten, cuando él desciende del Empíreo, para no pulverizarlas con su peso» (Hace tiempos), o el inigualable Tío Conejo, famoso por una astucia tan grande que engañaba sin dificultad a los demás animales, incluida la Tía Zorra,

tan astuta en los tiempos antiguos y clásicos. […] Tío Conejo, perseguido por la autoridad por todas sus fechorías, no pasa sed aunque se halle en las cumbres. Se enmelota, se revuelca en la hojarasca, y presentándose en el aljibe público ante el tribunal justiciero allí reunido, grita: «Yo soy el Grande Hojarasquín del Monte, que he venido a probar estas aguas». Todo aquel cuerpo, sobrecogido, le abre campo y le rinde los fueros como a personalidad sobrenatural. Lo cual prueba que en toda república hay siempre el Gran Hojarasquín que se impone. Y héteme al conejo como símbolo más trascendente que aquel otro consabido (Hace tiempos).

Tampoco podían faltar, en cultura tan cristiana, los relatos de la vida de los santos, con sus torturas y sus milagros;[16] y sin que por eso riñera con lo consagrado, los cuentos de Pedro Rimales, que hacían desternillar de risa a Tomás y de quien dice en Hace tiempos:

¡Valiente pícaro el tal Pedro! Lo mandan a desherbar, y arranca las matas para dejar la yerba bien aporcada. Lo alquilan para coger goteras, y quita las tejas para botarlas a los solares. Lo mandan por agua, y trae el par de calabazos henchidos de una mezcla fermentada de líquidos humanos, hípicos y caninos, que vierte en las comidas. Va a la troje por maíz, y trae la carga de tusas en los capachos. ¡Qué entrañas las de este maicero! Le hace tragar a la infeliz que lo echó al mundo, almud y medio de mazamorra, y la madre se revienta. Mas no le da sepultura cristiana: la monta a horcajadas en una yegua motilona y mancoreta, y la pasea por todo el pueblo, al son de una tambora y seguido por las muchedumbres. Ya dirán los Menéndez Pelayo de por acá de dónde lo sacaron en la tierruca y por qué caracterizaron antioqueñamente este personaje, derivado, sin duda, de la literatura picaresca. Urdemales quieren los gramatiquistas que se diga, mas yo me atengo a nuestro patronímico popular. Más que urdir males se ríe de ellos.[17]

Finalmente, el gusto por las representaciones teatrales lo heredan Tomás y su hermana Isabel de la familia de su madre. Dos cartas dan testimonio de ello: en 1877, Ecilda le cuenta a Rafael que con ocasión de aproximarse las navidades, en Santo Domingo se han realizado «fiestas aguardienteras» con funciones de teatro y sainetes, para confesarle a continuación que ella, a pesar de «la gravedad de Ana Rosa […] y como buena Moreno siempre fui al teatro a distraerme un poco. Isabel y Mercedes fueron a algunas, pero yo, que como U. sabe es lo que más me gusta, fui a todas».[18] Y en 1878, Isabel le cuenta a su padre que «el 20 de julio hubo [en Santo Domingo] carreras y comedia de unos negritos que vinieron de Medellín, nosotras fuimos a dos y no lo hicieron mal».[19]

Debieron ser varios los grupos de «negritos» comediantes que llegaron a Santo Domingo en aquella segunda mitad del siglo XIX, pues desde la década de 1830, primero en Medellín y, poco a poco, en las diferentes poblaciones antioqueñas, se formaron compañías de comediantes que, por un pago acordado previamente, desempeñaban un papel central en las festividades patronales, patrióticas y religiosas. Y aunque la historia no ha conservado la memoria de las compañías que llegaron hasta aquella población en las décadas del sesenta y setenta, en su obra Tomás ha dejado para la posteridad lo que eran en sus comienzos esas representaciones: «Aquello —escribe en Hace tiempos— es una patanería en que público y actores gritan a competencia. Todo el mundo va a divertirse con las charrerías, ingenuidades y disparates de aquellos cómicos populares». Se refiere a Los Tunches (citados al menos en seis ocasiones, tanto en sus escritos de ficción como en los biográficos), compañía formada, en la segunda mitad de la década del sesenta, por Hilario Palacios con algunos de sus familiares, y cuyo trabajo «era por ahí en los pueblos donde con la profesión ganaban suficiente para los gastos» (Gónima, 1909: 34). Según Enrique Echavarría, el galán era representado por el «Tuquiao, relojero y borracho consuetudinario» (1946: 180), y para Lisandro Ochoa, era un «dentista de la gente pobre con mucha clientela y cerrajero», y su apellido era López (1948: 237).

Pero de las ingenuidades y los disparates, sobre todo cuando se es un niño, también se aprende, y la alegría que brindaban estos espectáculos pervivirá en Tomás que, con el paso de los años, será un fervoroso asistente a representaciones teatrales, óperas y zarzuelas.

* * *

«La imaginación —dice Paul Lafond— no es más que la potencia del recuerdo, ella no crea ni inventa, se contenta con penetrar la verdad y restituirla sin añadirle nada» (1910: 86). Y los recuerdos son, para Tomás, la pluma y la tinta con las que escribe su obra, el material que le sirve para complementar y enriquecer los significados en su narrativa. Recuerdos que al encarnarse en personajes pierden el carácter limitado de lo biográfico y autobiográfico, y se constituyen en interpretaciones de aquellos saberes que forjaron la historia de una comunidad.

Y no puede ser de otra manera. No puede ser biográfico, pues como lo afirma el mismo autor en Grandeza, «aunque se quiera reflejar [en la novela] algún carácter conocido, queda desfigurado al colocarlo en circunstancias y condiciones imaginadas, distintas en un todo a las que tenga en la vida real y efectiva». Y no puede ser autobiográfico, pues para un escritor que como ninguno otro en la historia literaria colombiana, antigua y reciente, supo ver en el amor propio, en el yoísmo, una «farsa irrisoria del egoísmo», para quien

mientras más conversamos de lo objetivo, de lo ajeno; mientras más prescindamos de ese yo, civil y familiar, en carne y hueso, de todo hijo de vecino, más exhibimos nuestra personalidad moral, mejor mostramos nuestro temperamento, […] porque ya de un modo, ya de otro, todos llevamos adentro el mundo exterior («Tonterías»);

los saberes (referenciales) que le interesan son los que han moldeado las costumbres responsables de la formación de sus recuerdos.

Y estos van desde aquella guerra de 1860 con sus mosqueradas, pasan por el embrujo de la belleza de una naturaleza que entonces solo a medias había sido conquistada por el hombre,[20] recorren el santoral, la Biblia, los catecismos con sus anécdotas, martirios, diablos, oraciones y novenarios, los catones y citolegias, y llegan hasta el regocijo de lo profano y la solemnidad de lo religioso, representados en el culto devoto, las fiestas patronales y patrioteras, y la escucha ávida de consejas y relatos.

Y como aquello que produce placer no se vive en vano, Tomás conservará para siempre la fidelidad hacia las voces que desde muy temprano le revelaron la dignidad y la belleza de quienes, como el Patojo, «sacan avante el sentido de los humildes y despreciados»; sentido que tiene que ver —según afirma en «Tonterías»— con el decoro, el pundonor, la sencillez y el espíritu de la equidad.

Conservará, también, el gusto por los cuentos verde-esmeralda que le legaron Martín Moreno y aquel Pedro endemoniado, de lo cual, años después, dará testimonio Eduardo Castillo: «Carrasquilla, formado intelectualmente al través de Quevedo y de otros clásicos españoles famosos por su prurito ‘ordurier’, ama el pormenor y las frases escatológicas, y suele prodigarlos en su charla con ingenua intemperancia» (1990: 36). Y aunque en ocasiones esta intemperancia no deja de asquear a Castillo, ha de reconocer —en lo que coinciden todos los que conocieron a Tomás— que su conversación es «un alarde de gracia fina, de ingenio un poco ladino y socarrón, pero siempre subyugante». No será distinto el Tomás-hablante del Tomás-escritor, porque aquellos cuentos le habían enseñado el enorme poder del lenguaje picaresco con su recurso al doble sentido, al contraste, a la ironía, a la parodia; lenguaje que, como ningún otro, conjuga la agudeza de la frase y el placer de decirla.

Sí. Desde muy temprano Tomás aprendió que la alegría y la diversión constituyen los pilares más firmes de la cohesión social. Lo dice exhortando a la juventud y dándole la palabra a un «Mefistófeles chiquillo, rojo como el ardor, inquieto como la vida»:

Arded, que aún no sois leña mojada; dejad que vuestra sangre hierva y burbujee como el champaña en la ancha copa del festín. Vuestra es la vida; embriagaos en ella. No seáis cobardes. Corred los ventiladores si no queréis sofocaros; abrid las válvulas, porque vais a estallar («El baile blanco»).

Porque tanto en su obra de ficción como en sus ensayos, Carrasquilla insistirá una y otra vez sobre los peligros que amenazan a toda sociedad —y, en particular, al pueblo antioqueño— cuando en nombre del hogar cristiano y del interés pecuniario se envía la diversión al cuarto de los trebejos.

FICHA TÉCNICA

Leticia Bernal Villegas, Tomás Carrasquilla. Una biografía, 2022.

Impreso: 288 p. 17 x 24 cm. ISBN: 978-958-501-126-7.

E-book: 1,6 MB. ISBNe: 978-958-501-120-5.

____________

* Leticia Bernal Villegas es filósofa y magister en filosofía. Ha sido profesora y editora. Ha estudiado durante años la obra y la vida de Tomás Carrasquilla, autor del que ha curado la obra escogida, publicada en 2008 en conmemoración de los ciento cincuenta años del autor (Ministerio de Cultura, Gobernación de Antioquia y Editorial Universidad de Antioquia), y una serie que compila en cinco volúmenes, con notas y glosario, una selección de novelas cortas, cuentos y ensayos, publicados en coedición con la Editorial de la Universidad de Antioquia y el municipio de Santo Domingo entre los años 2018 y 2019.

**Estefanía Montoya Echeverri es Maestra en artes visuales con enfoque en técnicas gráficas. El trabajo de EME se enmarca en la percepción creativa de esos sucesos que acontecen en la cotidianidad del sujeto, entremezclando lo figurativo con la libre forma del trazo, alcanzando formas subjetivas con tintes objetivos. Durante los últimos años, EME ha realizado trabajos gráficos basados en el dibujo sobre superficies alternativas, tomando como insumo principal la tinta y el contorno delgado de una línea, de esta manera, su obra se transforma en la unión de texturas y formas poli-cromáticas que expresan la fuerza creativa y perceptiva de una mirada ajena a lo común. Ha participado en diferentes colectivos artísticos de la ciudad de Medellín enfocados a la experimentación de las posibilidades artísticas en la gestión, producción y formación. Actualmente participa en procesos de medios escritos digitales e impresos como ilustradora. Instagram: @eme_artdesing

[1] Según algunos historiadores el libro escolar de lectura más antiguo y de mayor difusión en Europa occidental y en los países suramericanos. Su primera edición en castellano es de 1494, hecha en Zaragoza, en la imprenta de Pablo Hurus.

[2] En la crónica de 1914, «¡Ave, oh vulgo!», Carrasquilla evoca el estudio de estos textos clásicos «en mis años verdes», y recupera su historia en novelas como Dimitas Arias, Entrañas de niño o Hace tiempos, en cartas y en algún texto de crítica literaria.

[3] «Reglamento para el uso de las escuelas primarias», El Monitor, octubre de 1872, núm. 39.

[4] En estos personajes aplica la afirmación de Tomás Carrasquilla en «Herejías»: «La novela, tal como hoy se escribe, es a la historia lo que el Álgebra a la Aritmética: esta toma en concreto, aquella generaliza; la historia consigna hechos, individuos y tiempos determinados; la novela abraza a la humanidad en conjunto. Para pintar los héroes, la historia toma a Alejandro, a Napoleón, a Bolívar, etc.; la novela toma de todos estos lo que quiera, lo funde en un personaje, y resulta el tipo: el héroe».

[5] Carta de Tomás Carrasquilla a Ricardo Moreno Uribe, 7 de mayo de 1939.

[6] Ambas poblaciones son descritas con profusión de detalles propios de la década de 1860 en las novelas Entrañas de niño, la primera, y El Zarco, la segunda.

[7] Carta de Tomás Carrasquilla a Justiniano Macía, 26 de octubre de 1896.

[8] De la chirimía dirá Tomás en El Zarco, cuando ya se interna por los sesenta años: «¡Oh, vosotros los que no habéis estado en este caso, os falta un dato en la felicidad de vuestra vida!».

[9] Fue de Carrasquilla la idea de pintar las sábanas que simularan «el mar proceloso de la vida» en el que «la iglesia es la nave de salvación».

[10] Ejemplos de ello son los extensos párrafos que dedica a los preparativos y realización de las fiestas de Santa Bárbara, patrona de Tambogrande (también de Santo Domingo), en El Zarco, o en Frutos de mi tierra la descripción del ornato con el que se engalana la iglesia de la Candelaria para la función de cuarenta horas, con algo como «una alegoría de la aurora» en su altar; en el relato «La Perla», la clásica visión del artista a quien la obra arrebata su vida se resuelve a través de la fabricación del atuendo de dos ángeles para el monumento de la Pascua, y capillas y altares familiares son descritos con minuciosidad en Entrañas de niño y en Hace tiempos.

[11] Introducidos por los mercaderes europeos en el siglo xviii, después de algunos intentos, la abolición de la esclavitud en Colombia se consagró como ley de la república en 1852, esto es, seis años antes del nacimiento de Tomás Carrasquilla.

[12] Carta de Ecilda Naranjo a Rafael Carrasquilla, probablemente de 1877.

[13] Basilio Ceballos, nacido en Cancán y casado con María Ana —hija de Vicente Moreno y María de la Luz Caballero—, fue abuelo de Luciano Ceballos, casado con Dolores Naranjo, la hermana menor de Ecilda. Nicolasa y Antonia fueron hijas de Vicente Moreno y María de la Luz Caballero. Y Rudesinda, hija de José Luis Moreno Caballero y Felipa Ceballos Caballero.

[14] En carta a Bernardo Arias Trujillo, del 5 de noviembre de 1936, dice Tomás Carrasquilla: «desde niño me lo contaba [Sebastián de las Gracias] ño Jesús, el ciego de mi pueblo, por las limosnas y cuidos de mi abuela materna».

[15] Carta de Tomás Carrasquilla a Max Grillo, 21 de abril de 1898.

[16] Alrededor de ochenta santos con algún aspecto de su vida, sus milagros o sus martirios figurarán en la obra de Carrasquilla.

[17] No será otro el testimonio de Antonio José (Ñito) Restrepo: «las gentes de nuestras montañas, cada que oyen o dicen un verso peliagudo y algún cuento verdoso, se lo atribuyen a don Francisco [Quevedo] que, junto con su Pedro Urdemales o Rimales, llena de gracia y maliciosa risa las cocinas y zarzos campesinos, donde se recitan décimas, relaciones y hazañas y fechorías de todo color y sentido por cuenta del autor de los entremeses y de su Pedro endemoniado» (1955: 66).

[18] Quizá se refiere Ecilda Naranjo a la primera mujer de Enrique Ramírez, hija de Justiniano Moreno y María Ignacia Ríos, quien muere tempranamente sin dejar descendencia.

[19] Nunca perderá Isabel Carrasquilla lo que Ecilda Naranjo llama la herencia Moreno. No solo asistía a cuanta función se anunciara en su pueblo o, luego de radicarse, en Medellín; también, con más o menos acierto, escribió algunas comedias, y en el programa de las reuniones familiares incluía representaciones propias o ajenas.

[20] Más de trescientas setenta especies botánicas figuran en la obra de Tomás Carrasquilla.